湖南日报·新湖南客户端 2025-08-24 10:49:17

文|胡家建

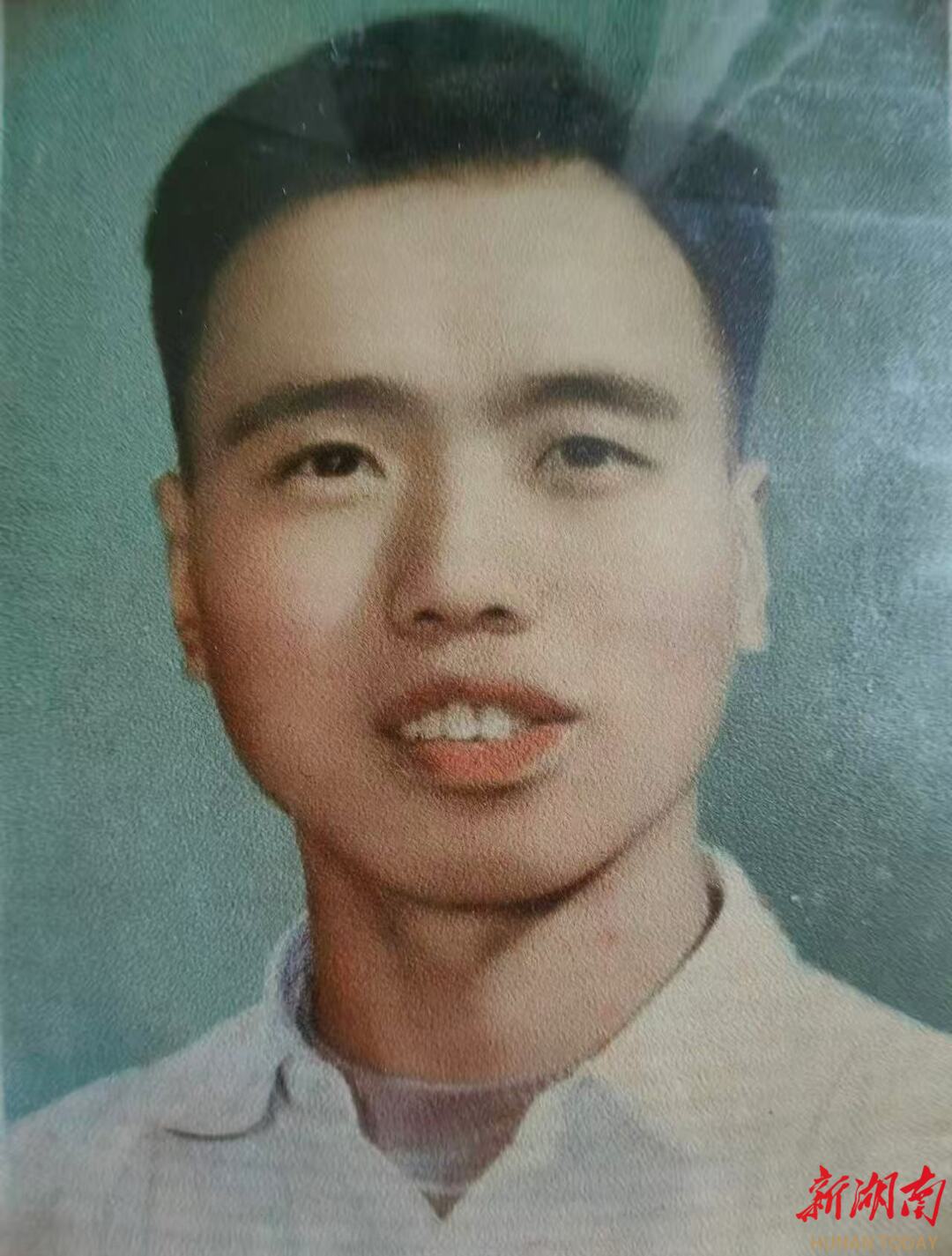

潘泽宏教授逝世整整四个月了。他在那个令人怀想的人间四月天,在亲人的环绕下平静地告别他生活了九十年的人间,留下的是人们对他的深深怀念。

初识潘师

初遇潘先生,是1978年10月15日,我到湘潭大学报到的第一天。新建的教学楼前,一排翠绿的桂树丛中,匝匝密密,细细柔柔燃烧着金色的花朵,在秋日的暖阳下,热热闹闹在枝桠上展露笑颜,教学大楼整条路都被沁人心脾的香气萦绕。一位身材魁梧,浓眉大眼的汉子操着纯正的北方口音帮着新生从卡车上卸下行李。他就是不久前从哈尔滨师范大学调来湘潭大学中文系任教的潘泽宏先生。

桂花,别名木樨、岩桂等,因香气清远,沁人心脾,有“九里香”之称。史书上早在《山海经·南山经》中就有桂花的记载:“南山经之首曰鹊山,其首曰招摇之山,临于西海之上,多桂多金玉。”

华夏栽培桂花的历史已有两千五百多年。桂花是花中君子,她低调内敛,高洁坚贞,将美和清香无私奉献人间而不图索取,历来为文人墨客所称道。

大学生活陌生而新奇,迷茫中怀着憧憬。潘先生成了我们的班主任,课余时间,他经常带着还在上小学的女儿潘爽,到寝室指导学生的作业和论文, 和学生聊家常。恢复高考后的大学生,经历过社会风雨,十分珍惜来之不易的学习机会,晚上熄灯后,许多同学还在路灯下继续学习,教学楼亮起了星星点点的煤油灯。潘先生见到这些拼命三郎,语重心长地劝他们不要过度透支身体,要加强身体锻炼,不要出了校门,进了棺材。

1978年,国务院评定湘潭大学为综合性全国重点大学,潘先生是全国各名牌大学六百多名教师骨干支援湘大的名师之一。他1958年从东北师大中文系毕业后,先后两次脱产到中国人民大学和社科院进修文艺理论和美学,前后历时两年多,聆听过周扬和朱光潜等文学理论和美学大师的讲课。

你若盛开,清风自来。“暗淡轻黄体性柔,情疏迹远只香留”。桂花,低调内敛,她不与百花争春艳,也不与夏花竟绚丽,她不张扬,不炫耀,静静开放,悄悄归尘。春来秋去,紫气东来,默默地为人间输送馥郁而弥久的香气。

进大学的第一学期,潘先生教授我们的必修课文艺理论,后来我还上过他开的选修课美学概论。他的理论课古今结合,中外贯通,把西方文论与中国古代文论导入论点的论证,并将美学元素和比较文学引进他的教学中。老师讲得生动有趣,学生听得津津有味。

师长的教诲,我第一次知道什么是典型环境中的典型人物,懂得了文学欣赏和审美的多样性,知晓了“悲剧就是把美毁灭给人看”的美学原理,研读了刘勰的《文心雕龙》,接触了中国古代诗歌理论经典《毛诗序》等等。

大师开拓了我的视野,一步步将我引入文学的殿堂。米开朗基罗、薄伽丘、伊格尔顿、但丁和拜伦这些西方文论和文学大师,潘先生都在课堂上重点介绍过。他在讲述莎剧《哈姆莱特》时所说的一句“一百个观众的眼中有一百个不同的哈姆莱特!”这句至理名言让我记了一辈子。

洞庭翘嘴

“何须浅碧深红色,自是花中第一流。”桂花,是儒家的“比德”之物。万花丛中,最能代表君子高洁品行和内在美的花,就是桂花。潘先生就是那种师德高尚,严以律己,崇尚传统礼仪的金桂之花。

有一次,潘先生来到308寝室同大家闲谈,他得知我是从洞庭湖来的,就笑着说:“八百里洞庭美如画,洞庭翘嘴甲天下。”他是在赞美洞庭湖的翘嘴鱼。

七十年代末的湘大,生活条件还十分艰苦,许多老师住在农民家,学校连个像样的蔬菜市场也没有。我知道老师清苦,春节寒假返校时给潘先生带了四五斤翘嘴干鱼,他高兴得像个小孩,嘴里喃喃说道:“洞庭翘嘴来了!洞庭翘嘴来了!”

暑假到了,我正准备回家,郭建光同学告诉我,说是潘老师要我去他家一趟。我匆忙赶到潘先生家,他拿出一对包装好的白酒,嘱咐我带给我爸爸,说是吃了我爸爸打的鱼,礼尚往来,要我把他的谢意带给我爸爸。

见先生真诚的眼神,我不便推辞,将这两瓶酒带回家交到了我爸爸手中。爸爸听说是大学教授送的美酒,笑呵呵迫不及待地打开包装仔细端详,粗糙的手在酒瓶上摸了又摸,脸上笑开了酒花。喜欢每天喝点小酒的爸爸,对潘先生送的酒没有敞开肚喝,他说少酌多滋味,每天一小杯,他要细酒流长,慢慢品尝。

八十年代是一个多么富有人情味,充满正气和希望的年代,师生关系是多么的纯洁无瑕!

学术巨匠

桂花,以其淳朴飘逸的风格,舒展花叶,从容吐香。她的根须深植大地,傲霜斗雪,以自己的节奏和风格,静待着丰收的秋天,迎接属于自己的芳华。

潘先生是湘大中文系的元老之一,文艺理论和美学权威,长期担任中文系文艺理论教研室主任,还在省文艺理论和美学协会中担任副会长和顾问,他在他的学术领域默默耕耘,著作丰厚,在文学理论和美学领域独树一帜。

20世纪80年代,全国兴起 “美学热”,潘师应邀为省内外二十五所高校,进行了二十七场美学讲座, 听众达一万多人, 反响热烈。

潘师的论形象思维的长篇论文,洋洋洒洒四万余字,在全国新创刊的《美学》第一辑上发表, 为当时文艺界、学术界争论不休的理论问题, 提供了丰富的历史资料, 弄清了这个理论的来龙去脉,廓清了一些理论是非, 得到理论界的好评。

潘师理论上求新求变,首次创立广告美学概念,将广告学科细分成公益广告、商业广告、文化广告和政治广告,用美学的原理诠释各类广告受众的审美心理和审美效果,在国内广告界自成一家。全国二十几所高校请他去讲广告美学,中央电视台为他开辟了专题系列讲座。这些讲稿和讲座,后汇集成《公益广告导论》和《广告的革命》两部专著出版发行。其中《广告的革命》一书在参加2001–2002年度中国大学出版社协会的评奖中,荣获优秀学术著作二等奖。

潘师一生出版了六部学术著作,几十篇论文,总字数在两百多万以上。1992年他出版《艺术文化学》,从人类文化学的视角,围绕 “人类为什么会有艺术?人类为什么需要艺术?” 这个中心, 通过历史考察,跨文化比较和系统分析, 对艺术起源、本质和社会功能诸问题给予崭新的阐述。被学术界称之为“建树了一家之言” 。

潘先生著述育人,成果丰厚,但从不计较名利,从不以学术权威自居,也不去攀比。他的教授职称评定,比别的教师迟了五年,也没有怨言。作为文学理论教研室主任和正教授,他是有资格带研究生的。但是,潘先生在中文系执教三十年,一直坚守本科教育第一线。湘大中文系本科生有福,有幸受教于这样德才兼备的教授。

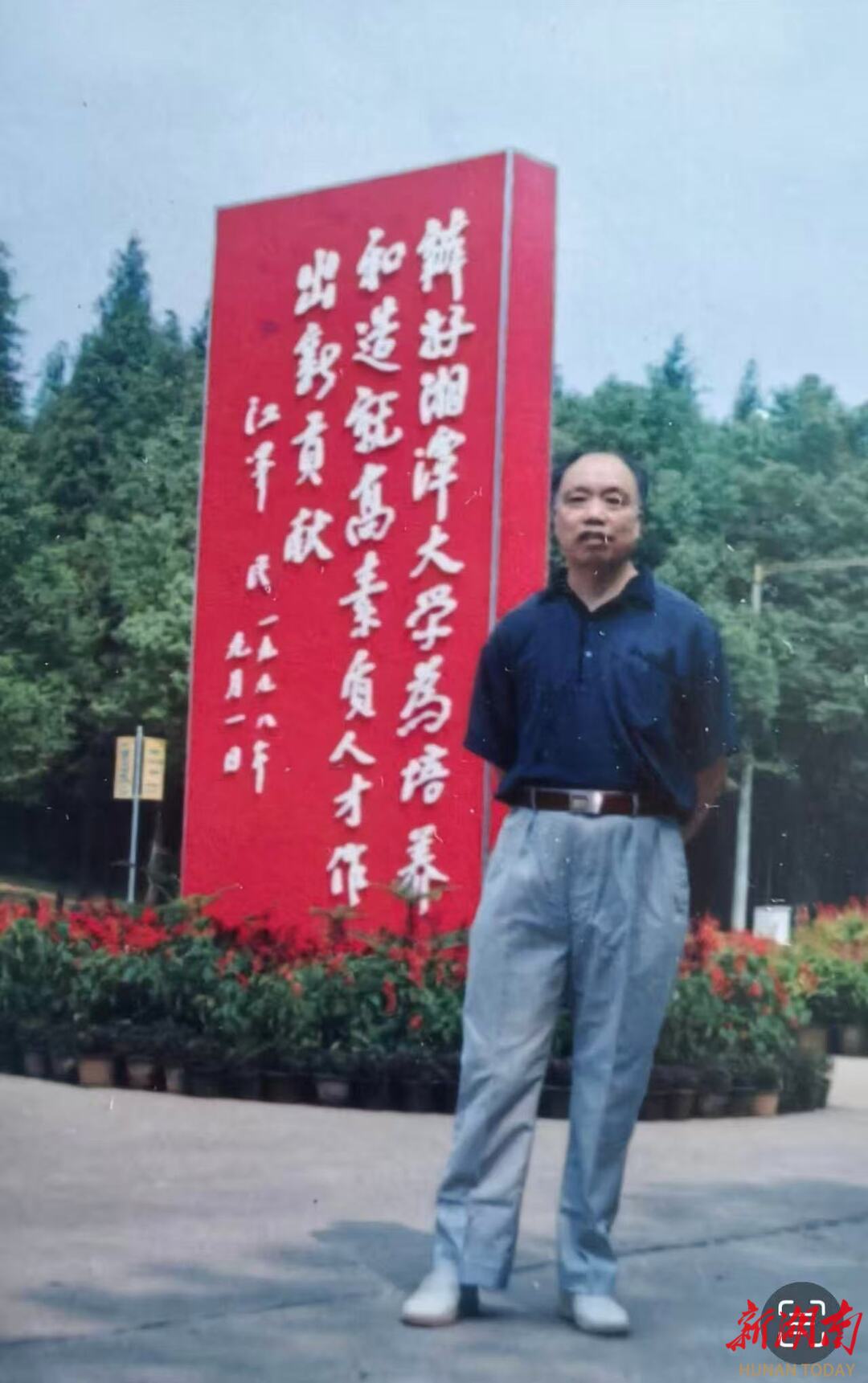

湘大曾有过一段失落的年代,一些骨干教授都另攀高枝调走了,潘先生却像教学楼前的那排金桂,不为诱惑所动,植根于湘大那片尚显荒凉的原野,用自己的学养和汗水浇灌湘大的幼苗,装点湘大美景,年年月月为湘大培养人才呕心沥血,至死也没离开湘大半步!这正如元代杨维祯所说的 “桂不以无人而不芳,君子不以无信而改德易行也。”

湘大,就是有像潘先生这样一大批德才双馨的教授,湘大才得以凤凰涅槃,跻身于全国“双一流”重点大学的行列。

师生情深

桂花品格高洁、坚贞但不失温柔。潘先生重教爱生,将他的学生视为亲人和朋友。他一有空,就往学生宿舍跑,对班上每个同学的情况了如指掌。对于那些毕业了的学生,他一样的用心呵护。学生丁春如离校数年后,潘先生得知她生病了,亲自帮她联系疗养胜地,为她寻医找药。当丁春茹来看望潘先生时,先生和师母高兴地说:“女儿来看爸爸、妈妈来了。”丁春茹也乖巧回应,将“爸爸、妈妈”叫得脆脆响,并发红包给先生和师母,哄他们开心。

2008年,又是一个金秋时节,教学楼前的金桂开放得依然热闹绚丽。78级中文班的同学回母校庆祝进校三十周年。潘先生知道后,和师母忙乎了大半天,特地在家做了一桌菜,邀我和江宜庶两位从海外归来的学生在他家做客。

餐桌上潘先生兴致盎然,说游子远在海外,难得吃到正宗的湘菜,唐老师是北方人,做湘菜不是她的强项,她这个心理学教授,专为这顿饭研究了湘菜的烹饪方法,勉强做了这桌不正宗的湘菜,借花献佛,不成敬意。潘师和师母频频为我们夹菜,这般情谊,此种待遇,让我们心头发热,眼圈发红。

午饭后,潘师要留我们在他家午睡,宜庶说海外生活几十年,午睡习惯磨没了。见老师要午休了,我们便告辞。师生情长,时光恨短,师生重逢还有许多说不完的话没来得及倾吐,临别时师生“执手相看泪眼,竟无语凝噎。”宜庶泪洒师母怀抱。

潘先生教过的许多学生,都在他家吃过师母做的夹杂南北风味的饭菜。

潘先生爱学生,学生也爱他。他九十大寿庆典,在哈师大他教过的学生来了十几人,78级中文班的代表来了,他教过的学生从四面八方赶回湘潭,为老先生祝寿,感恩大师的教诲。

《老师,我想你》的旋律在祝寿餐厅现场蔓延,“春天的花开了,老师我想你,你的恩泽如绵绵细雨,滋润我心底……”

同学们见恩师说话声音依然洪亮,笑声依旧爽朗,都为先生祝福,祝他寿比南山,福如东海。

裸捐珍藏

潘先生度过他九十大寿后不久,不幸的事发生了,他在一次洗澡时,不幸摔倒在浴缸里。

这一跤摔得很重,当场昏迷过去。他的夫人綦老师将他紧急送往医院抢救,反反复复,发了几次病危通知,后来才暂时脱离危险。

江宜庶和我都隔洋致电问候,潘先生说他来日无多,最放心不下的是他今生花了他几乎三分之一的薪水购买珍藏的近万本书籍的去处,他像临终托孤那样,全权委托我俩帮他处理藏书,联系接受捐赠的图书馆。

先生爱书如命,珍藏质量高和体量大是湘大教师中少有的。早年,他的书是不外借的,因此曾得罪过一些老师和同学。后来,免于得罪更多的人,他干脆在他的书架上贴上“此书不借,免开尊口”。所以他的藏书能完整保留下来,其中不乏善本和珍本。

宜庶是个办事雷厉风行的人,她很快联系了美国威州州立大学法律图书馆馆员李敏华,李立即拨通了在澳门科技大学国际学院任院长的张宏明教授,张教授当即拍板,同意接受潘先生的捐赠。

“捐书沟通群”拉起来了,我和宜庶、潘先生全家、澳科大教授胡波、湘大公管学院教授邢文明、澳科大图书馆馆员杜娟和何颖欣老师作为捐书协调小组的成员加入了微信群。

无线电波在太平洋上空不舍昼夜来回穿梭,捐书协调小组工作专业又高效,抽丝剥茧,重点突破,细节商议,捐赠的各种步骤理得条条是道。

2024年10月23日,我回国顺便回到了湘潭。次日去位于湘潭姜畲镇养老院看望了潘先生。

先生躺卧在床上,脸色发青,呼吸急促,喉咙中不时发出响声。他见到我的第一句话就是:“家建,这是我们最后一次见面了。”我听罢鼻子一酸,很是伤感。我安慰他,说他身体底子好,会很快康复的。

我们将潘先生扶上轮椅,叫来出租车,将先生抬上车后就向湘大进发。车到湘大,绕过教学楼,隔窗望去,楼前的桂花开得正盛,细细密密的花朵在车窗上拉开一条条黄丝带。

邢文明教授带着学生助理闻讯赶来了,我们将潘先生扶进屋,现场参观了潘先生的藏书并拍照。我坐在潘先生身边,只期望时间流失的慢一点,我要好好陪陪我的老师。

“家建,我的这些宝贝书,你喜欢哪些,挑几本带走吧。”潘先生轻声慢语。

“老师,学生也已届古稀之年,到了只求捐赠出手不宜独自拥有的年龄了,还是让您的这些宝贝书到合适的地方发光发热去吧。”我回答说。

我说完,潘先生看了我一眼,师生会意地笑了,笑中带着无奈和苦涩。

随后,邢教授叫来了德邦物流的谭先生,我们当场商议敲定了书籍打包、邮寄、盖藏书纪念章和费用等细节。

2024年11月23日,我遵嘱起草了捐赠协议书。

2024年11月24日,潘先生审阅协议后,同意协议书上的条款。

2024年11月28日,澳门科技大学图书馆对协议书做了个别修改,校方在协议上签字。

2025年元月20日凌晨2点06分,潘先生在病床上,夫人綦教授握住他拿笔的手,签署了捐赠协议书。

2025年元月20日晚9点整,德邦物流完成了书籍清理打包,将潘先生的三十二包藏书运往邮局。

2025年元月23日,澳科大图书馆杜娟馆员确认收到了潘先生的全部捐赠。

2025年4月23日,潘泽宏先生与世长辞。

2025年4月25日,澳科大图书馆和国际学院院长张宏明教授发来吊唁函。

潘师的学生纷纷撰文献诗悼念这位尊敬的长者。

夜深人静,我断断续续,零零碎碎记下与潘师一些互动的往事和一串串冰冷的数字。时至子夜,家人早已入睡。孤灯长夜,追忆恩师,不禁悲从中来,此时的怀想无边无际。潘先生赤条条从娘肚子里出来,又干干净净告别人世,走时优雅从容,平静而决绝,他就像凋谢的桂花,落地无声,香韵长存。

潘师终于走了,他留下的精神和物质遗产,将恩泽后学,赓续文明。

遵照先生的遗愿,没有告别仪式,没有追悼会,后人帮他履行初婚时的承诺,和结发妻子唐教授同穴长眠在岳麓山下。

我赞美桂花,她盛开如夏花般绚烂,陨落了也留下清气,洒满芬芳恩泽人间。

潘泽宏先生,大美吾师,您就是那丛生生不息,香远益清,令人怀想的金灿灿的精贵之花!

责编:胡雪怡

一审:胡雪怡

二审:曹辉

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号