大众卫生报·客户端 2025-08-21 13:57:45

“始惊三伏尽,又遇立秋时”。 出伏后,暑气逐渐消退,昼夜温差增大,空气也开始变得干燥。 中医认为,此时正处于“阳消阴长”的转折期,养生重点也需相应调整,即从“扶阳祛湿”转变为“养阴润燥”。 为此,中医针对饮食、起居、运动以及调养情志四个方面,提出一套夏秋过渡期的养生指南。 把握好这个关键节点,润养脾肺,能让身体顺利过渡,更好地迎接秋天的凉爽。

一、中医眼中的立秋:燥易伤肺,余湿困脾

秋燥为患:秋季主“收”,秋燥最易伤肺,表现为咽干、咳嗽、皮肤干痒。

余湿未尽:三伏余热未消,脾胃仍可能受湿困,表现为食欲不振、腹胀、消化不良等症状。

情志易变:秋气主收,人易生“秋郁”,情绪容易低落,甚至出现轻度焦虑或睡眠不稳,这在中医里称作“秋郁”。

二、立秋后的养生四要点

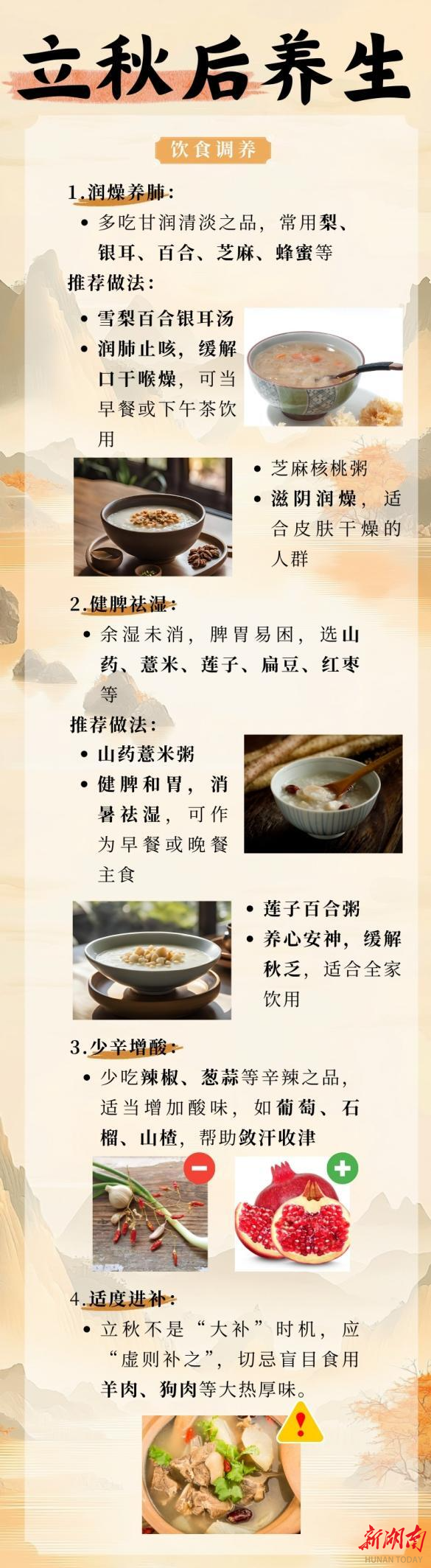

1.饮食调养:润燥健脾,少辛增酸

立秋后“秋燥”渐显,空气中湿度降低,人体易出现口干舌燥、皮肤紧绷、大便干结等“燥证”;同时,夏季脾胃受暑湿影响,功能尚未完全恢复,饮食稍不注意就可能出现腹胀、消化不良。中医饮食养生的核心是“润燥护脾,少辛增酸”。

2.起居养护:早卧早起,注意保暖

早卧早起:顺应“秋早卧早起,与鸡俱兴”的养生之道。晚上尽量在10点前入睡,借助夜色的“阴寒”收敛阳气,避免熬夜耗伤肺气;早晨天亮后及时起床,跟着鸡鸣的节奏舒展身体,让肺气得以宣发。

注意保暖:立秋后要格外注意“防凉”。不少人习惯开着空调睡觉,但夜间气温下降,冷气易侵入毛孔,引发肩颈酸痛、腹泻等“秋凉”症状。建议夜间空调温度不低于26°C,尤其要护住腹部和脚部,这两处是脾胃和肾经的重要部位,受凉易影响脏腑功能。

午休小技巧:午后适当小憩15~20分钟,有助于恢复精力。

3.运动之道:“动静结合”避耗气

中医认为,秋天宜“收”不宜“散”,运动也应遵循这一原则。夏季适合剧烈运动排汗,而立秋后若仍大量运动、大汗淋漓,会耗伤肺气和津液,加重秋燥症状。因此,运动要以“动静结合、温和适度”为好。

推荐运动:推荐太极、八段锦、散步等平缓运动,既锻炼肺气,又调和身心。

登高锻炼:秋季登高有助于舒畅肺气,但需注意安全、量力而行,避免陡峭山路,及时补水。

运动后:擦干汗液后再沐浴,避免冷水直冲,以防耗伤阳气。

4.情志调养:宁心安神,防秋郁

“自古逢秋悲寂寥”,秋季万物开始凋零,人也容易受环境影响,出现情绪低落、多愁善感的“悲秋”状态。而中医认为“悲则气消”,过度悲伤会损伤肺气,影响身体健康。因此,立秋后情志养生的重点是“收敛心神,乐观调畅”。

安神茶饮:酸枣仁茶、合欢花茶,可缓解焦虑、助眠安神。

呼吸调心:每天花5分钟练深呼吸,闭眼吸气鼓腹、缓慢呼气,有助平复情绪、收敛肺气。

亲近自然:周末登高、赏秋景或种植小花,让心境随秋色开朗。

作为春夏交替的关键节点,立秋养生重在顺应自然。饮食以润燥养肺、健脾祛湿为主,起居讲究早卧早起、保暖适度,运动宜温和适度,情志则宜收敛安神。立秋后顺应天时、用心调护,才能更好地度过干燥秋日,迎接健康充盈的秋冬!

作者:

湖南中医药大学第二附属医院 唐雪

湖南中医药大学 孟宇豪

美编 向佳欣

责编:郭芝桃

一审:郭芝桃

二审:梁湘茂

三审:谢峰

来源:大众卫生报·客户端

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号