2025-08-20 09:37:28

湖南省科学技术馆 夏小寒

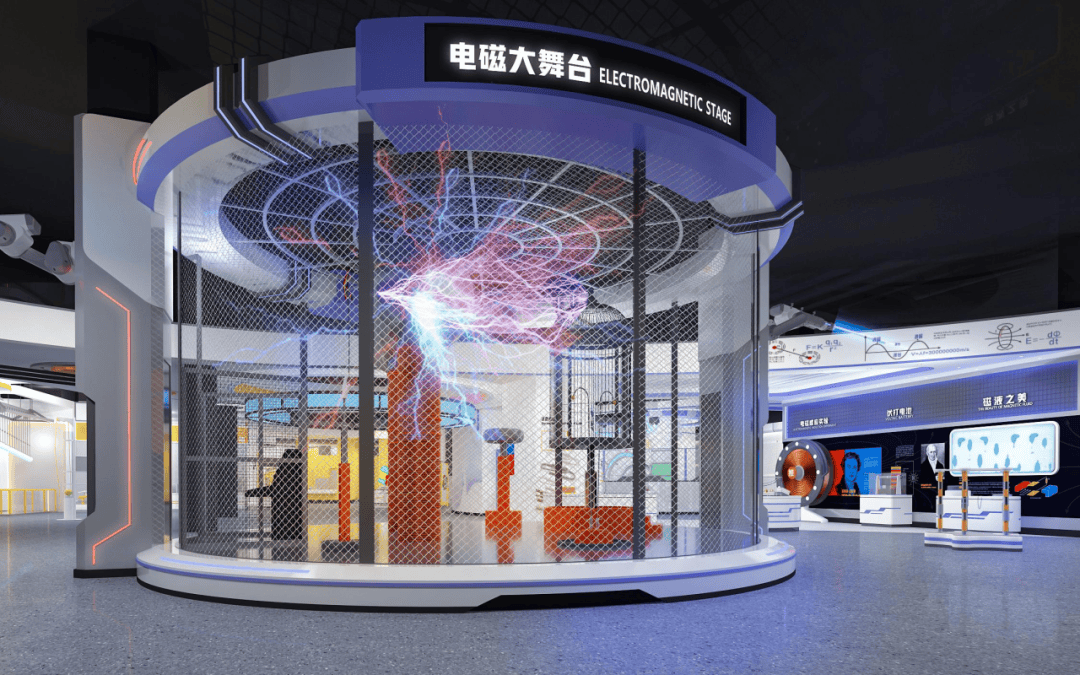

在科技馆的“电磁大舞台”,一座由金属网编织而成的笼状装置总引发观众惊叹:当演示员手持高压放电棒触碰笼体时,电弧如银蛇般在金属网上狂舞,而笼内志愿者却安然无恙,甚至能感受到“电子风”拂过指尖的清凉。这一反直觉的现象背后,隐藏着电磁学中堪称“魔法”的法拉第笼原理——它如同给空间披上隐形盔甲,将危险的高压电与电磁波隔绝在外。

一、从实验到理论:法拉第的“金属房间”启示录

1836年,英国物理学家迈克尔·法拉第设计了一个颠覆认知的实验:他用金属箔包裹一间房间,当外部施加高压静电时,房间内部验电器指针纹丝不动,证明电场被完全屏蔽。这一发现揭示了导体静电平衡的核心规律——当外部电场作用于导体时,自由电子会瞬间重新分布,在导体表面形成与外电场方向相反的感应电场,使内部电场强度趋近于零。这一过程如同在导体表面构建了一面“电磁镜”,将外部威胁反射殆尽。

法拉第笼的构造正是这一原理的工程化应用:金属笼体作为导体,其表面自由电子密度极高,能快速响应电场变化;接地设计则确保感应电荷通过大地形成回路,避免电荷积累引发二次危害。科技馆展品中,笼体与高压电源、限流电阻构成闭合系统,当放电棒尖端电压达数十万伏时,电弧优先选择电阻更低的金属网传导,而非穿透笼体触及人体。

二、静电屏蔽的“双面盾牌”:从汽车到飞机的安全密码

法拉第笼的防护机制具有双向性:

外部电场屏蔽:当雷电击中汽车时,金属车身作为天然法拉第笼,电荷沿外壳表面导入大地,车内电场强度几乎为零。这一原理同样保护着飞机——铝制机身在飞行中平均每年遭遇一次雷击,但强电流仅在表皮流动,机舱内乘客和设备安然无恙。

内部信号保护:在电子实验室中,法拉第笼可防止精密仪器受外界电磁干扰。例如,磁共振成像仪(MRI)的屏蔽室采用多层铜网结构,将外界无线电波、手机信号等衰减至原来的十万分之一,确保成像质量。

科技馆展品通过动态演示强化了这一认知:当志愿者将手机放入笼内后,信号强度骤降,通话中断,直观展现电磁波被金属网吸收反射的过程。这种屏蔽效应并非绝对——低频磁场(如地磁)仍能穿透,但高频电磁波(如手机信号)的屏蔽效率可达99.9%以上。

三、从实验室到生活:法拉第笼的现代进化

法拉第笼的应用已渗透至社会各个角落:

信息安全领域:政府机构使用屏蔽室防止电磁泄漏窃密(van Eck phreaking),黑客无法通过截获显示器电磁辐射远程窃取数据。

防雷工程:高层建筑采用笼式避雷网,将金属框架与避雷带连接,形成等电位体。北京“鸟巢”体育场通过法拉第笼原理,将雷击电流均匀分散至接地系统,降低局部过热风险。

极端环境防护:宇航服表面镀有导电层,在太空等离子体环境中形成微型法拉第笼,保护宇航员免受高能粒子伤害;核电站控制室采用铅-铜复合屏蔽结构,抵御γ射线与电磁脉冲的双重威胁。

四、突破认知边界:法拉第笼的局限性

尽管强大,法拉第笼并非万能:

直流电与低频磁场:地磁场可轻松穿透笼体,指南针在笼内仍能正常工作。

接地系统失效风险:若笼体与大地连接不良,感应电荷无法导走,可能引发电势差导致触电。

高频信号衰减:5G毫米波等超高频信号可能因金属网孔径过大而泄漏,需采用更细密的屏蔽材料。

结语:电磁时代的“安全哲学”

从19世纪法拉第的金属房间,到现代智能设备的电磁兼容设计,法拉第笼原理始终是人类对抗电磁威胁的核心策略。它不仅是科技馆中震撼人心的展品,更是汽车安全、航空通信、国家安全等领域的隐形守护者。当我们理解“电荷仅在导体表面舞蹈”这一规律时,便掌握了在电磁风暴中从容前行的钥匙——正如法拉第所言:“科学是将一切现象归结为简单法则的艺术。”

责编:伍芳芳

一审:伍芳芳

二审:姚瑶

三审:黄维

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号