湖南日报·新湖南客户端 2025-08-19 21:28:29

文 | 莫鹤群

晨光初透,西门大板井的青石板上已聚了几双布鞋。井沿三道深痕,是几百年井绳细细磨出来的,深凹处真能卧住一只小猫。井水幽深,人影晃动,早来的妇人提着木桶,俯身汲水,发梢不经意扫过水面,那倒影,竟似六百年前就这般低垂着。

井旁豆腐坊的门敞着,大铁锅里豆浆微沸,白汽氤氲。师傅系着蓝布围裙,捏一撮石膏撒入,竹筷轻划一个圆,浆水便悠悠凝起,嫩若新剥的荔枝肉。盛在粗瓷碗里,撒几点盐花,一气饮尽,暖意便从喉头悄然滑入腹中——建水温润的日子,原是从这井水的软嫩里沁出来的。

城东朝阳楼,洪武年间的古建筑,碑上夸它曾与齐云、落星争高。如今成了街坊闲坐的去处。三楼的茶桌摆着粗瓷盖碗,老者围坐打牌,牌声啪嗒啪嗒;有人倚着朱漆门柱,荒腔走板地哼《小放牛》,自己倒先笑了;另些闲汉,只管对着楼下临安路出神,看担菜的妇人腰肢轻摆,看黄狗追着自己忽长忽短的影子。

石阶陡峭,攀缘而上,裤脚沾了微尘。凭栏远眺,青灰瓦顶层层叠叠,浮在淡白的晨霭里,宛如刚出笼的糯米糕,蓬松温软。人说它肖似天安门,却无那份肃穆,倒像个敞着衣襟的老者,安然守着临安路升腾的烟火气。石板路弯弯曲曲,串起文庙与朱家花园,像一截老藤,随意攀缠着些旧日辰光。

朱家花园的门虚掩半扇。“三房一照壁”的院落里,雕梁金粉剥落泰半,旧日气派却依稀可辨。戏台空寂,梁上红绸子蒙了层薄灰;私塾的窗棂间,蛛网破了又结。阳光斜斜探入,在地上描出规整的格子,恍若当年先生笔下未干的“之乎者也”。木雕上的“渔樵耕读”还在,樵夫肩上的柴担仿佛还在微颤,只是再无人驻足,听它细说前尘了。

文庙泮池名“学海”,水波不兴,静如一方碧玉。偶有野鹭忽从苇丛惊起,翅尖掠破水面,荡开几圈涟漪,倏忽又归于沉寂。大成殿前二十八根盘龙柱,龙身紧缠柱身,鳞爪偾张,尾在柱底盘成圈,头却高昂,似要随时挣开这石头的束缚,破空飞去。棂星门的石刻极精微,花草叶脉历历可数,不知耗尽了匠人多少心血与眼神。

遥想祭孔时节,钟磬清音穿云,衣袂翻飞处,墨香似能随风流转。一墙之隔的学政考棚,号舍逼仄如蜂巢。当年滇南学子蜷伏其中,笔尖划过纸页的沙沙声,仿佛还粘在梁木间,偶有风过,便簌簌落下些许。如今倒有“临安赶考”的锣声喧闹,游人嬉笑跑过,那点青灯黄卷的涩意,早已被风吹散。

出城数里,双龙桥静卧泸江之上。十七孔桥洞次第相连,如长虹俯身饮水。三座阁楼的飞檐轻盈翘起,倒影投在水中,被风揉得晃晃悠悠。冬日雾起,桥影淡如宣纸上晕开的墨痕,一时竟分不清是桥在水里,还是水漫上了桥头。岸边的稻田,黄绿相间,四季就这样沿着田埂,不紧不慢地踱步。

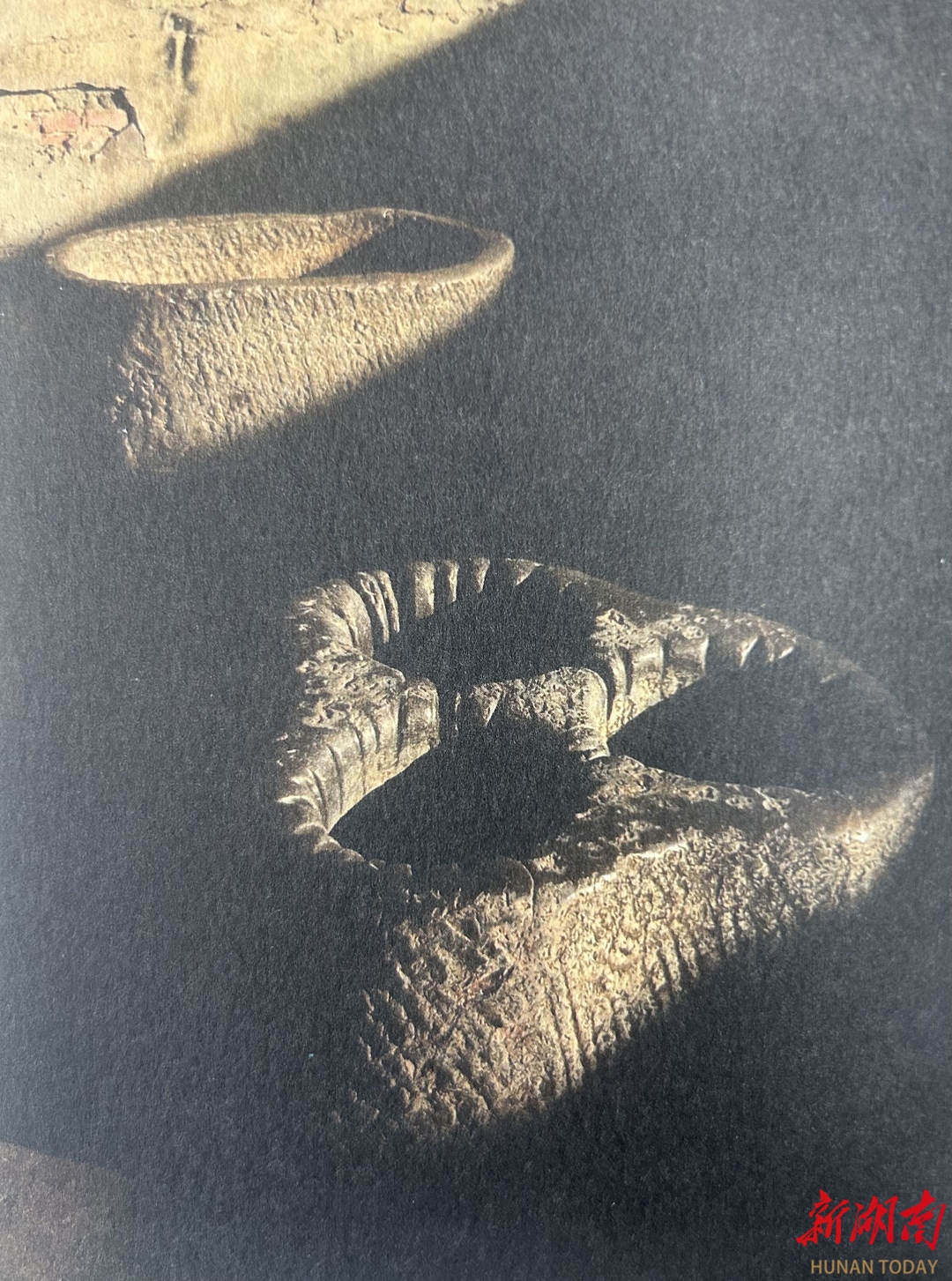

碗窑村的龙窑依坡而卧,像条沉睡的土龙。窑口尚有余温,飘散着淡淡的烟火气。前店后坊内,匠人蹲踞泥前,手指捏住陶坯缓缓转动,刻刀随之游走,阴处深镌,阳处填彩,泥胎便渐渐有了神气,仿佛吸足了人的精气。紫陶博物馆里,仿青铜的余鼎默立,八百余字铭文细若蚊足,刻着窑火的记忆,也刻着这方水土里长出来的那股子犟劲儿。

指林寺隐在深巷,推开斑驳的木门,便似踏入另一段光阴。殿内幽暗,元代壁画在壁上浸润漫漶。菩萨眼帘低垂,飞天的衣带飘得悠长,一半凝着藏地的寒冽,一半沾着中原的温润,就在这昏昧中无声流淌。玉皇阁的木柱极粗硕,移柱法撑出格外敞阔的空间;后院的崇文塔,密檐层层叠叠,小龛中佛像的面容已被岁月抚平,却依旧端凝,守着自身的庄严。佛与道在此共处几百年,各燃各的香火,倒也相安无事,香灰积了半寸厚。

暮色悄然爬上朝阳楼的飞檐,全城的瓦顶便镀上了一层金红。晚霞泼洒下来,六百年的光阴像一层薄薄的釉,轻轻敷在巷陌升腾的烟火之上。临安路上脚步声渐起,是归家的讯号;豆腐坊的热气尚未散尽;紫陶上的刻痕还带着窑泥的湿意——建水从不把日子当作古董供着。

那些老时光,恰似西门井沿的磨痕,亦如紫陶坯胎里的细砂,摩挲着,浸润着,便化入了豆浆升腾的氤氲里,融进了牌桌旁豁朗的笑声里,渗进了薄暮中归家的步履声里。古城的魂灵,就在这些鳞爪般微末而鲜亮的寻常处低回流连,不声不响,却从未远离。

乙巳闰六月廿六,三江抱云楼主莫鹤群记于古城建水。

责编:龙子怡

一审:龙子怡

二审:张建平

三审:周小雷

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号