《文萃报》 2025-08-18 17:28:59

中国军队以炮火阻击日军进攻长沙

中国军队以炮火阻击日军进攻长沙

1939年9月初,德国法西斯进攻波兰,英国和法国向德国宣战,第二次世界大战爆发。日本政府为配合德、意法西斯的战争行动,扩大它对外的战争冒险,急于迅速解决对中国的战争。新上台的阿部信行内阁为“全力解决中国事件”,于9月12日在南京成立以西尾寿造为总司令、坂垣征四郎为总参谋长的中国派遣军总司令部,责其负责侵华的军事行动。西尾寿造和坂垣征四郎就职后的第一个军事行动,就是发动对湖南长沙的进攻。

长沙,是中国中南地区的军事重镇。日军认为,攻占长沙,一方面,可以南攻衡阳,西指常德,扼两广之咽喉,控四川之门户,将中国军队压迫在川黔境内;另一方面,长沙是中国第9战区的指挥中心,当时第9战区为中国战场的主体,共配置54个师的兵力,日军企图通过进攻长沙,达到击毁、消灭中国军队主力的目的,迫使中国政府屈服。为此,日军从1939年9月到1941年12月,先后3次发动进攻长沙的战役。围绕同一个大城市发生2次以上的大会战,放眼整个世界反法西斯战场,唯有长沙。

筑起三道防线御敌

第1次长沙会战始于1939年9月14日,止于10月10日,日方称为赣湘会战。

9月初,驻武汉的日本第11军司令官冈村宁次即制定了旨在消灭中国第9战区主力部队的“赣湘作战”计划。为实施计划,9月13日,冈村宁次将指挥所设在湖北咸宁,并集中第6、第101、第106师团的全部和第3、第13师团的部分及特种兵、海军陆战队和舰艇部队,共10万余人,在空军的配合下,准备从赣北、鄂南、湘北3个方向向长沙发动进攻。

守卫湖南省及赣西、鄂南地区的中国军队是第9战区部队。共辖54个步兵师及其他特种部队和游击队,兵力之多,居各战区之首。

9月上旬,第9战区获悉日军在湘北、鄂南集结兵力时,判断敌有进攻长沙的可能,遂命令各部队“先于现在位置以攻击手段消耗敌人战斗力。”“诱敌深入于长沙以北地区,将敌主力包围歼之。”先后调动32个步兵师、3个挺进部队约24万人布防迎敌。

1939年9月中旬,日军分别从赣西、鄂南、湘北3个方向向长沙发动进攻,其主力配于湘北方面,赣西、鄂南属策应性作战。

日军为隐蔽其作战的真实意图,首先自赣北发动攻击。赣北作战拉开了第1次长沙会战的序幕。鄂南通山、通城日军第33师团是进攻长沙的助攻部队,经守军第20军和樊崧甫部东西两翼侧击,敌军被滞留于献钟地区。湘北是这次会战的正面战场,是日军的主攻方向。会战的第1阶段集中在岳阳新墙河两岸和新墙河与汨罗江之间地区。

为应对日军进攻长沙,中国第9战区司令长官薛岳作出作战安排:正面于新墙河沿线构筑第1线阵地。于汨罗江构筑第2线阵地。于浏阳河亘永安市构筑第3线阵地。同时于幕阜山脉内构筑侧面阵地。于长沙附近构筑坚固之复廓阵地,并将长沙以北之大小道路彻底破坏,改变地形,准备于正面各线阵地逐次抵抗,消耗其攻击威力后,诱敌于长沙附近围而歼灭之。

9月23日晨,日军第6师团在猛烈炮火支持下,强渡新墙河,会战进入第2阶段。第9战区即将兵力向长沙及其以东南区集结,以逐次抵抗消耗敌人,换取时间,待敌突入长沙附近时,以有力部队相机予以打击。日军突破新墙河防线后,尾随中国军队至汨罗北岸。

此时,国民政府军事委员会电令第9战区:准备以6师兵力,置于长沙附近,由第9战区司令长官薛岳亲自指挥,打击袭取长沙之敌。据此,薛岳制定了在长沙以北地区诱敌歼灭战的计划,将战区部队分为正面部队和伏击部队两部。正面部队的任务是诱敌深入伏击区域,伏击部队则待敌进伏击区域后突袭敌人。并做好了在长沙周围与日军决战的部署。

日军无功而返

9月30日,日军越过捞刀河,直扑长沙以北30多公里的永安市,与第25师发生激战,并将市镇占领,这是日军此次南侵所达最远的地方。日军自新墙河北岸进攻开始,抵达长沙以北地区,沿途遭到中国军队的阻击、伏击,伤亡严重。日军原定“捕捉敌军第9战区主力部队,将其歼灭于湘赣北部平江及修水周围地区”的作战计划,没有实现。此时,日军发现“重庆军向长沙方向退却”集结,是有意诱使日军主力于有利地区决战。加之日军携带的粮食弹药已快用尽,后方交通运输不断遭到袭击,粮弹全靠空投,无力再进行新的军事进攻。10月1日,日军开始撤退。薛岳下令全线跟踪追击,收复失地。在平江长寿街、龙门厂,追击部队与敌担任掩护的部队第33师团发生多次战斗。3日晨,中国军队渡过捞刀河,先后收复湘阴、汨罗,8日午,中国军队始抵新墙河南岸,双方回到原阵地对峙,战役结束。

第1次长沙会战,自9月14日至10月上旬,中日两军在湘北、鄂南、赣西作战近月,中国军队伤亡、失踪达40293人,估计日军伤亡约20000多人。日军消灭第9战区主力的目的没有达到,反而消耗了自己不少的兵力和武器,挫伤了日军从岳阳南下作战的锐气。

史恩华:“师长,我们来生再见!”

1939年9月,日军从湘北、赣北、鄂南3方面逼近长沙。时任国民革命军195师1131团3营营长的史恩华,刚结婚3天。接到命令后,他便马不停蹄地来到前线,率500余人,守卫岳阳新墙河北岸的草鞋岭、笔架山。

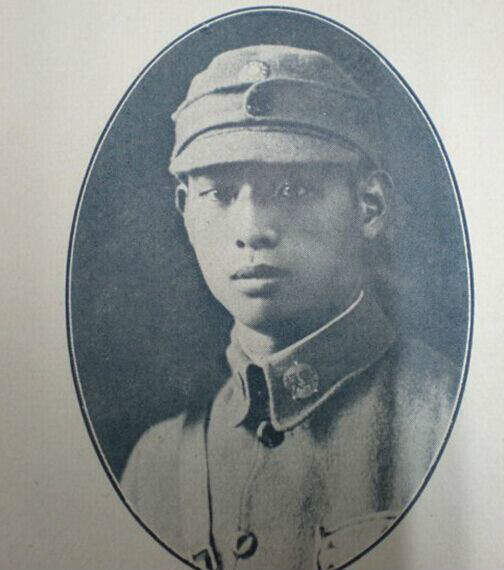

史恩华

史恩华

9月20日开始,日军3000余人,在大炮的掩护下,对史恩华阵地轮番攻击,史营官兵坚守3日3夜,打退了敌人一次又一次进攻。

22日黄昏,师长覃异之打来电话:“你们已坚守了3天3夜,不得已的时候就向后撤退。”史大声回答:“军人没有不得已的时候!”他最后说了句:“师长,我们来生再见!”史恩华刺死刺伤数名日军后,自己身负重伤,血流如注。他推开背他的勤务兵,说:“不要管我,快速转移!”说完便停止了呼吸。不久,全营500名官兵全部壮烈牺牲。

史恩华出生于湖北一个大家庭。父亲史静安,仁济医科大学毕业,懂英语、会钢琴。1937年,日军全面侵华。史静安已年近六旬,国难当头,老先生决心保家卫国,毅然参加了第一伤残军人教养院,并任医务主任。

史静安的长子史恩荣,1908年生,黄埔7期毕业,历任排、连、营长。史恩荣也是覃异之的部下,在台儿庄战役中牺牲,时年31岁。

史静安的三子史恩富、四子史恩贵,见两个哥哥战死沙场,也双双从军抗战。1941年4月的一天,史静安带病医治了百余名伤员,深夜回家的途中发病去世,享年62岁,安葬在异乡的芷江县城的一座山上。

《文萃报》3478期综合《湖南抗战画史》湖南教育出版社、《揭秘长沙会战》海南出版社

责编:罗嘉凌

一审:黄帝子

二审:苏露锋

三审:范彬

来源:《文萃报》

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号