湖南日报·新湖南客户端 2025-08-18 11:27:24

文 | 申平华

人们常感叹近代中国没有发生类似欧洲的启蒙运动,但并不意味着没有启蒙文化,否则,中国的近代化何以开启?

仔细琢磨“开湖湘风气之先”或开近代中国风气之先,这一与启蒙运动具有同等意义的历史鸿篇时,惊奇发现这其中的“吹哨人”大多为宝古佬。

原来被历史尘封的宝古佬文化, 隐藏着惊人的“启蒙密钥”。

——开篇题记

一、三种力量书写近代湖湘崛起的恢宏画卷。

近代湖湘奇迹般崛起,举世惊艳。到底是什么神奇的力量推动近代湖南在历史主舞台上风起云涌、磅礴登场?翻开湖湘波澜壮阔的近代历史画卷,可见三种力量随历史演进依次喷薄而出。

一是宝古佬文化的原始启蒙力量,陶澍、江忠源、魏源、蔡锷等是其重要的历史推手。

二是在洋务运动、戊戌维新、辛亥革命中积蓄成长的旧时代新生力量,曾国藩、左宗棠、谭嗣同、黄兴等是这股力量的中坚。

三是中国共产党领导的新时代科学与理性的力量,各种历史正能量最终汇聚成改天换地的雄伟力量。

这三种力量彼此赋能,承前启后,层层递进,形成磅礴之势,让湖南在中国近代历史大潮中高潮迭起,领时代风骚,构成推动近代湖湘崛起的底层逻辑,也是湖湘崛起最具生命力的硬核动力。

当下的问题在于:后两种力量已成为时代共识,而将宝古佬文化视作一种原始启蒙力量,尚属首次提出,难免令人惊奇、诧异,甚至觉得费解。只因“宝古佬文化”一词鲜为人知,文献资料中难觅踪迹;宝庆之地从未掀起过显性的启蒙运动;即便陶澍、江忠源、魏源、蔡锷等历史名人,也从未像梁启超、谭嗣同那样以言论轰动天下,更未曾被视作一个文化整体的启蒙力量受到重视。即便对魏源这样的思想家,在一些饱学之士眼中,《海国图志》也只是一部介绍西方历史人文的百科全书式知识普及著作,与研究“格物”“心性”“理气”的思想家们截然不同,只因洋务与维新的需要,才进入左宗棠、梁启超的视野。

然而人类社会的进步,从来不是靠高深鸿篇巨制推动的。所谓“为天地立心”的豪言,在社会转型面前往往苍白无力。恰恰是源于生活的“独立特行”,才能孕育出逆天改命的启蒙力量。西方启蒙运动中,但丁一首诗、达·芬奇一幅画,便足以重塑世界认知。我们虽无法用大数据精准评估宝古佬文化的启蒙力量与影响深度,却可聚焦与启蒙意义最贴近的“开湖湘风气之先”,用具体史实掰开看看开风气之先,到底谁是“吹哨者”?谁是举旗人?谁是领航人?谁是推动者?

我们并非苛求宝古佬独揽“开湖湘风气之先”的功绩,而是想从中感悟其文化的启蒙力量与风采,探寻若没有宝古佬,许多湖湘新风真不知会由谁、在何时开启?进而理解宝古佬文化作为一种启蒙力量的真实存在。

二、启蒙力量蕴藏在“开风气之先”的大潮里

谈及湖湘文化,“开风气之先”是绕不开的话题。这种风气,决定着湖湘文化升级转型的走向,意味着为其注入新基因、新动能,赋予新的力量与精神。由此形成湖南精神,汇聚成影响历史的力量。

具体开什么风气?主要内容不外乎:开“睁眼看世界”的维新之风;书生投笔从戎之风;人才蔚起之风;经世致用之风;革命救国、民主共和之风;敢为人先之风;心忧天下、不怕牺牲之风。

探寻这种风气由谁首开?就能看清近代湖湘崛起那种磅礴的力量来自何方?

追寻湖湘风气之先最早的“吹哨人”,会惊奇地发现:他们中大多或相当一部分是宝古佬。

其一,开“睁眼看世界”的思想解放之风。

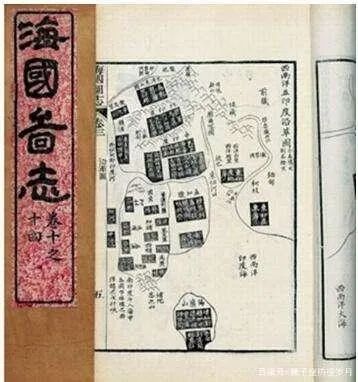

晚晴时期的宝古佬魏源(1794-1857)及其《海国图志》的横空出世,以“师夷长技以制夷”的强国战略思想,为近代中国提供了打开思想僵局的“金钥匙”。自秦汉以来,中国思想界终于出现了“解锁之人”,思想僵化的冰河开始消融。

“睁眼看世界第一人”,虽未见伟人明确评价魏源的出处,却已成为教科书式的社会共识。因为他为近代中国打开的不是一扇窗,而是“天眼”。梁启超称魏源是“思想解放之先声”,其思想“支配百年来之人心”,“使古书顿带活气”;王韬也认为魏源的“师夷长技”说是“时倡先声”。这一“先声”,是近代文化觉醒的先声,是中国走出中世纪蒙昧、面向世界的先声。

思想解放的“总开关”一旦开启,社会便生机勃发。这种启蒙力量不仅“使古书顿带活气”,更让湖南、让中国甚至让日本“顿带活气”——直接推动日本明治维新,成为东亚近代化的重要启蒙力量。它贯穿中国近代史,成为洋务运动、维新变法、辛亥革命的重要推动力。就连左宗棠,也多次坦言创办洋务企业是为实现魏源遗愿:“此魏子所谓师其长技以制之也”。

正是有了魏源对世界的客观认知,才有谭嗣同对封建伦理的猛烈批判,才有变法维新的强劲动力。开思想解放与维新之风,是开湖湘风气之先的灵魂与主线,是近代湖湘崛起的先决条件,是唤起“活气”、重塑湖湘精神的灵丹妙药,更为湖湘文化注入了崛起的“新基因”。正是有了面向世界的新思想启蒙,洋务自强与实业救国的实践风气、维新变法与思想启蒙的激进风气、思想解放与批判传统的反思风气、心忧天下与经世担当的责任风气,才如漫山映山红般在湖湘大地绽放。

其二,开经世致用之风。

每当人们仰望岳麓书院“实事求是”的大匾,便盛赞为湖湘开经世致用之风提供了源头活水。

经世致用本是常识,甚至可以断言:如果没有思想家“带偏”,每一位中国人,至少每一位中国农民,都是经世致用的真实践行者。是历代思想家对玄虚之学的不懈追求,终于在晚清将国人带入无休无止求知问道的“死套”中,背叛了常识,抛弃了学以致用的真理。

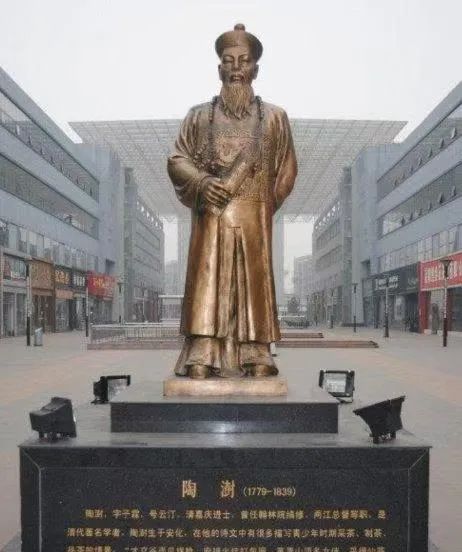

是谁重开经世致用之风?是谁带领湖湘人实学实行?世人公认陶澍、贺长龄、魏源是湖湘早期经世致用的精神领袖。我们虽不能因陶澍、魏源喝资江水长大、受宝古佬文化滋养,就简单将宝古佬文化视作经世致用的“本源”,却必须正视:宝古佬文化中的“排帮文化”,是一切从实际出发、实事求是、经世致用最通透、最坚定的守望者。

三百年的洗礼,宝古佬驾“毛板船”穿梭于资江与长江,顺流顺势、经世致用的生存法则已刻入骨髓——稍有不从风浪实际出发,便可能招致灭顶之灾;货贩四方更需贴合市场实际,否则便会血本无归。耳濡目染的魏源,25岁时给从兄的赠联写道:“能致用便为实学,识时务不是愚人”,并向世人大声疾呼,为学要“利国、利民、利官、利商”。陶澍更是身体力行,成为“读书所以经世、通经旨在致用”的典范。

他们能成为经世致用的“旗手”,与自幼深受宝古佬“排帮文化”的深度影响密不可分。开经世致用之风,宝古佬扮演了极重要的角色,其文化提供的力量源泉亦不可忽视。

其三,开书生投笔从戎之风。

湖南近代振兴始于书生从戎。历史上的湖南本就保守,并非“楚人自古好从军”,反而恪守“好铁不打钉、好儿不当兵”的祖训,更无书生从戎的风气与习惯。

然而,自宝古佬江忠源起,书生从戎蔚然成风,开启了湖南人“要想出息便上战场”的时代。江忠源一介书生,创募楚勇,首次带领一批宝古佬走上历史主舞台,驰骋江南数省,屡立大功,保名城、挫强敌,四十岁便官至巡抚。这给湖南士人带来强烈冲击:与其皓首穷经、五六十岁仍做“举人梦”,不如青春年少上战场。由此彻底击碎“好儿不当兵”的陈腐观念,踊跃从军成为湖湘风气。

后来的曾国藩、左宗棠、曾国荃等人,只需在家乡树起旗帜,便能立马招募数千人入伍。乡民自发结队投奔湘军大营,当时的诗歌描绘:“日夜络绎于途”,“书生自请作先锋”、“父老壶浆迎道左”,“楚人轻死敢赴敌、提剑来投大帅营”。这般盛况,实由江忠源开启。《咸同将相琐闻》记载:“楚军之功勋,江公引之也;湘人之士气,江公作之也”。

其四,开人才蔚起之风。

如果说思想解放为湖湘崛起注入灵魂,那么,人才“井喷”则挺起湖湘崛起的脊梁。当岳麓书院山长袁名曜创作“惟楚有材,于斯为盛”这一名联时,湖南还是人才荒芜之地。湖湘人才蔚起之风,宝古佬立有破局奇功。

《宝古佬在蛮与犟中书写历史传奇》一文,详尽展示了宝古佬为湖湘人才洪波涌起开“闸门”的神奇。

宝古佬文化圈的陶澍,公认为湖南“人才教父”,胡林翼是其女婿,左宗棠是其亲家,萧一山在《清代通史》中明确说:“不有陶澍之提倡,则湖南人才不能蔚起”。宝古佬江忠源创办湘军,按下了人才“井喷”的“核按钮”。

近代湖南人才崛起呈现四次“井喷”的奇观,清楚地昭示,首次“井喷”的核心地是宝庆,其次是湘乡,再长沙,再全省。

湖湘人才“井喷”的地理版图,有力佐证了湖湘人才蔚起之风,宝古佬文化具有“风口”意义。

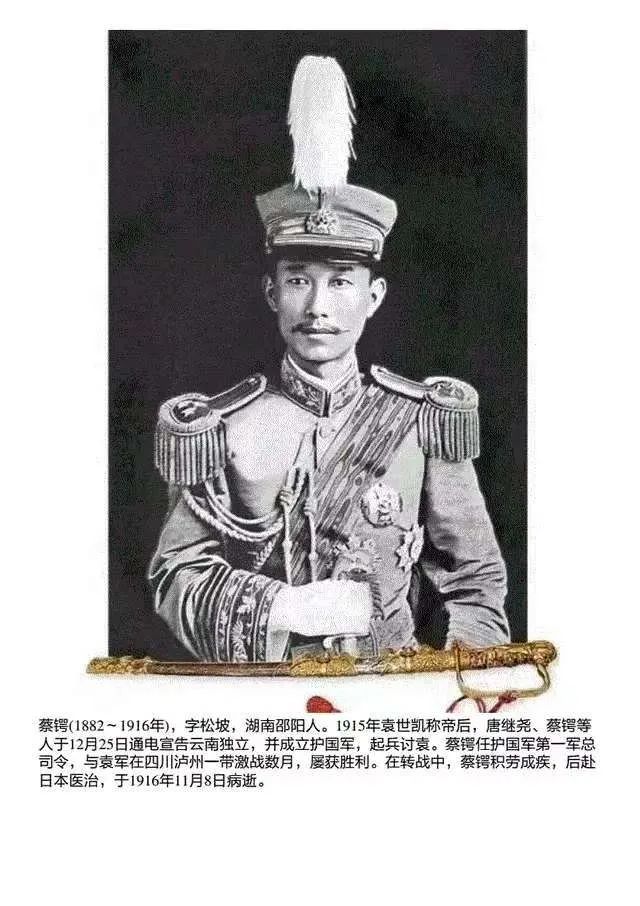

其五,开“革命救国”、走向共和之风。

在推翻帝制、走向共和这一划时代变革中,宝古佬蔡锷与谭人凤并非简单的“举旗人”,而是灵魂级人物。《世上有群宝古佬》前文已述:若无宝古佬“为四万万人争人格”的壮举,中华历史舞台上国人竞相跪拜的场景不知会延续至何年。由此不难体会,宝古佬文化为走向共和注入了惊人的启蒙伟力。

其六,开敢为人先、勇立潮头之风。

敢为天下先是湖湘文化的重要精神内核,是湖湘人的宝贵特质。但对宝古佬而言,敢为人先是一种生存习惯,一种融入血脉、铸入灵魂的生命本能。

对世人而言,勇立潮头或许如拍照“摆pose”,意在展示勇敢与风采;但对宝古佬,这是生存基本技能,是人生常态。他们的生存方式,孕育了敢为天下先的文化基因。

事实上,近代历史拐点上的重要潮头,都能看到宝古佬敢为天下先的身影:

冲破几千年的思想牢笼,第一个撕开天幕“睁眼看世界”,有宝古佬魏源立潮头;

创办湘军,有宝古佬江忠源勇立潮头;

洋务运动,有宝古佬刘长佑、刘坤一两位封疆大吏勇立潮头,成为洋务运动的重要推手;

戊戌维新,有宝古佬蔡锷的恩师樊锥(1872-1908,新邵县人)勇立潮头;

推翻帝制,走向共和,有宝古佬蔡锷、谭人凤勇立“潮头”,成为“再造共和”的英雄;

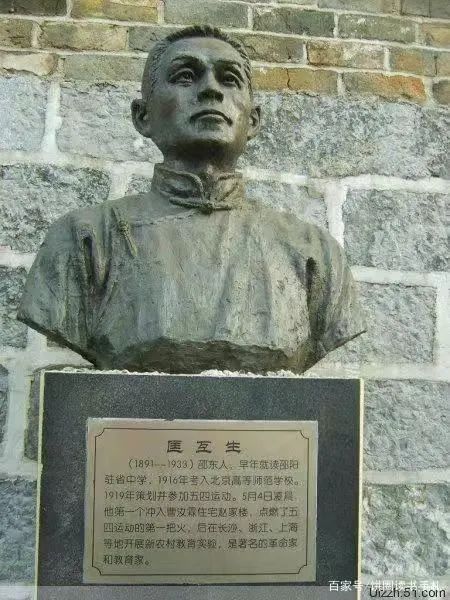

“五四运动”,青年纷纷觉醒,潮头人海如潮,宝古佬匡互生(1891-1933,邵东人)也要到潮头边“火一把”,以“火烧赵家楼”的方式,成为青年觉醒的历史记忆。

如果再拓展到经济领域,更能看到,哪里有“潮头”,哪里就有宝古佬。在琳琅满目的细分领域,都能看到宝古佬捷足先登、敢为人先的精彩人生。

凡此种种开创与引领的新风气,极大推动了中国近代化进程,深刻影响了近代历史走向,让湖湘文化在近代中国舞台绽放光彩,这是宝古佬文化为湖湘文化作出的核心贡献,也有力印证了其作为湖湘近代启蒙文化的真实存在。

三、宝古佬文化隐藏的“启蒙密钥”

湖南自古便是人杰地灵的思想沃土,从不缺乏思想巨匠。从“吾道南来,原是濂溪一脉;大江东去,无非湘水余波”的文化自信,到“六经责我开生面”的创新气魄,湖湘思想界历来以开宗立派、盛极一时著称,甚至有“华夏大地,未有出湖湘之盛者”的赞誉。这些思想巨擘无不胸怀扭转乾坤之志、肩负拯救天下之任,毕生求索天人大道与兴亡之理。

然而,这些深邃的思想真能为湖湘注入新气象、新精神,引领风气之先吗?现实却给出了残酷的答案:不能。它们非但未能带来一丝“活气”,反而始终困在“平时袖手谈心性,临危一死报君王”的历史闭环中。为何众多伟大的湖湘思想家难启启蒙之力、难开风气之先,而看似粗犷、名不见经传的宝古佬文化却能做到?

从思想文化对社会的作用力来看,可分为三类:一是适应与服从性文化。二是改良与维护性文化。这类文化或歌颂、或批判、或创新,本质却在维护或完善现有社会体系。这两类文化既无力突破近代思想僵局,也无法孕育启蒙力量。

三是叛逆性思想文化。社会稳定繁荣时,它往往收敛蛰伏、遭人白眼;一旦社会危机四伏、动荡不安,它便焕发生机、扩张蔓延,甚至能在社会裂痕中撕开缺口,让新鲜事物涌入,释放出与既有秩序背离的新力量。“乱世出英雄”,这类文化遇风云便可能蜕变为开启新时代的启蒙火种。

宝古佬文化历来是一种极具叛逆性的文化。其分支梅山文化素来“不服周”“不服王化”,始终是中原文明与苗瑶文化碰撞的前沿。此地先民自称蚩尤后裔,骨子里藏着“中原算老几”的傲气——宋以前自成体系、属“化外之地”;宋以后虽受“王化”,却始终保有自身特质。

宝古佬文化的另一分支“宝庆排帮文化”更显叛逆。宝古佬发明的毛板船,每月以200艘的运力将货物运至汉口,年运输量突破10万吨,规模堪比英国东印度公司远东船队,被《中国航运史》称为“长江航运史上最野蛮的创新”。三百年间,他们与惊涛骇浪搏命,“生死系于艄公一篙”,早已淬炼出独特的人生哲学与事实主义传统。他们不受“理气”“天理人欲”的哲学桎梏,不为圣人之言所困,是“一切从实际出发”的坚定践行者,更是中原文化以圣人之言的“立场”决定行为方式的本能叛逆者。

晚清乱世之际,这种叛逆性文化因子急剧放大,与中原文化的疏离感骤增,最终撼动了五千年中原文化的两大底层逻辑,让超稳定的思想结构松动,释放出思想解放与文化启蒙的新力量。

一是动摇“夷夏观”的底层逻辑。“夷夏观”是中原文化的核心支柱,也是国人引以为傲的世界观——坚信华夏是世界中心,周边皆为未开化的“夷狄”,历来只有“以夷变夏”,绝无“师夷”“以夏变夷”之理。乾隆时期这种观念达至顶峰,将海外诸国皆视为“夷”。

宝古佬文化却直接颠覆了这一认知。魏源《海国图志》不仅让“中国中心论”显得幼稚,更石破天惊地提出“师夷长技以制夷”,既打了朝廷的脸,也震醒了国人。他更尖锐地提出“追赶说”:国人需“风气日开,智慧日出”,虚心学习方能“方见东海之民,犹西海之民”——中国不再领先世界,而是要踏上“赶上时代”之路。尽管这些观点一度遭攻讦,但坚如磐石的“夷夏观”终究走向动摇与崩塌。

二是动摇“立场决定行为”的底层逻辑。以圣人之言定立场、以立场定行为,是中原文化维系一统的神圣法则。自赵高“指鹿为马”后,朝廷上下讳言事实真相,是非黑白全凭立场判定。“站队”成了主宰人生与社会的核心力量——客观事实沦为立场的附庸,与立场冲突的事实则被视而不见。

而宝古佬文化,尤其是排帮文化,天生坚守事实主义,是“立场决定行为”的天然叛逆者。受此熏陶,陶澍、魏源等先行者愈发重视现实,“以实事程实功,以实功程实事”,成为经世致用的典范。晚清乱世中,魏源等人更是站在民族存亡的高度,质疑甚至抛弃固有“立场”。这种重视事实的精神,成为瓦解“立场决定行为”的重要力量。

宝古佬文化对中原文化两大底层逻辑的动摇,意义非凡——这是推动近代中国转型与进步的先决条件,也为近代湖南崛起注入了真正的启蒙力量。近代中国的进步,既是抛弃“夷夏观”、面向世界的过程,也是从“立场决定行为”转向“事实决定行为”的过程:事实上科技不如人便搞洋务,制度不如人便倡维新,政体不如人便启革命、走向共和。面向世界与“事实决定行为”,成为近代中国近代进化的底层逻辑。

正因宝古佬文化的叛逆性,以新的世界观与事实主义精神,不仅在开湖湘风气之先中尽显锋芒,更成为推动近代湖南崛起乃至中华民族进步的启蒙文化。

四、无声的启蒙与迟来的点赞

若将中原文化比作巨轮,宝古佬文化便是一条“毛板船”。二者最显著的差别,在于“发声”系统:巨轮配有强大的鸣笛装置,甚至优先为鸣笛供给动力;毛板船却从无“喇叭”,在宝古佬看来,鸣笛除了惊动鱼群别无他用,微弱的动力需全用于乘风破浪。

宝古佬的行事风格从来都没有豪言震天下,也没有壮语鼓人心,更不可能掀起轰轰烈烈的启蒙运动。但作为启蒙力量,它以无声的行动、无言的力量真实存在:魏源著《海国图志》,如老中医般悄悄为危机中的中华文明开方;蔡锷从北京秘赴云南打响护国战争,砸了袁世凯的称帝梦,而袁世凯竟还以为他在日本养病。一切静默无声,行动却迅如闪电。

无声启蒙的重要方式,是示范性启蒙。当宝庆山农因军功走上历史舞台,湖南书生怎能不效仿投笔从戎?当宝庆排帮“货贩四方”发家致富,守着一亩三分地的湖湘子弟怎能不被唤醒,开启湖湘商业文明的启蒙?当“弄潮”成为生存方式并带来人生精彩,躺平的世人怎能不被触动?

作为无声的启蒙力量,宝古佬文化如春雨般浸润湖湘大地:悄悄拉开天幕,让思想解放之风、师夷维新之风、经世致用与实业救国之风、书生从戎之风、民主共和之风、敢为人先之风,皆在这片土地上激荡,吹醒沉睡的大地,唤醒迷茫的世人,最终汇聚成雄伟的启蒙力量,推动湖湘迅速崛起。

历史不远,记忆如新。宝古佬文化是否为近代湖湘崛起的启蒙力量?历史自有公论,点赞虽迟,终将到来。

(作者:申平华系费孝通关门弟子。出版《再造中国人》《思想解放与湖南发展》《青年行为学》《女性社会学》《出路》《从政道德》等著作十多部。)

责编:龙子怡

一审:龙子怡

二审:廖义刚

三审:周小雷

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号