2025-08-14 09:49:47

湖南省科学技术馆 夏小寒

一、一场持续三个世纪的“科学赌局”

1696年的巴黎,一封挑战信掀起了一场震动欧洲的学术风暴。瑞士数学家约翰·伯努利在信中抛出一个看似荒诞的问题:“假设有两点A和B,A点高于B点但不在正上方,一个质点从A无摩擦滑向B,哪条路径用时最短?” 他断言,答案绝非直观的直线,并扬言若无人能解,将证明“欧洲数学家已沦为庸才”。

这场挑战迅速点燃了科学界的战火。牛顿在收到信时已是英国皇家学会会长,他连夜推导,次日清晨便寄出解法;莱布尼茨、洛必达、雅各布·伯努利(约翰的兄长)等巨匠纷纷参战,甚至引发了微积分发明权的激烈争论。最终,约翰·伯努利用摆线(旋轮线)给出了答案——这条形似链条垂落时的曲线,正是让物体下滑最快的“最速降线”。

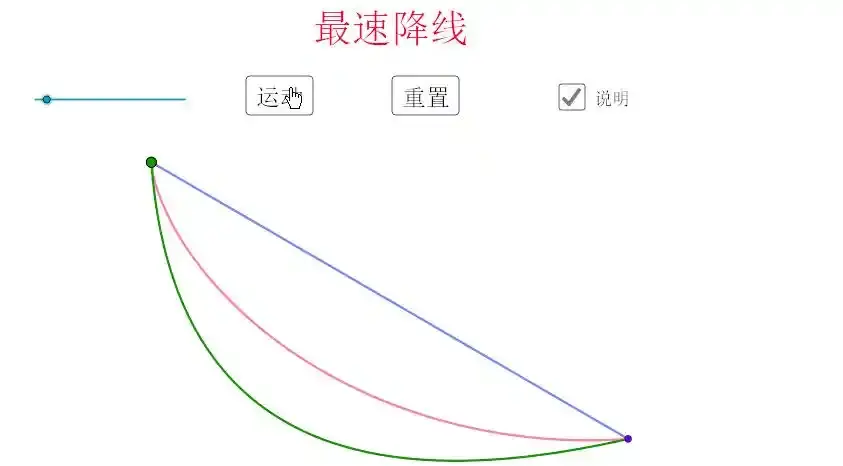

科技馆展品启示:当观众同时释放直线、圆弧、摆线轨道上的小球时,摆线轨道的小球总率先抵达。这一反直觉的现象,揭示了一个颠覆认知的真理:最快路径往往不是最短路径。

二、古代建筑师的“数学直觉”:最速降线在中国屋顶的隐秘传承

若将时间回溯至明代,紫禁城的工匠们正在为太和殿的屋顶发愁。他们面临一个难题:如何让2000平方米的琉璃瓦面在暴雨中不积水?没有微积分,没有计算机,但工匠们用一种近乎本能的方式,给出了答案——让屋顶“弯”起来。

太和殿的重檐庑殿顶,其屋面曲线由两段特殊弧线拼接而成:

屋脊至中段:曲线陡峭如瀑布,利用重力势能加速排水;

中段至屋檐:曲线平缓如溪流,减少水流对瓦片的冲击力。

这种设计暗合最速降线的核心逻辑:通过曲率变化优化速度与能耗。故宫博物院古建部的研究显示,太和殿屋顶的排水效率比直线屋顶高42%,且在600年间从未因积水导致结构损坏。

更古老的智慧:

山西应县木塔(辽代):塔檐采用“折线+曲线”组合,通过最速降线原理分散风载;

苏州园林的卷棚顶:用三次曲线模拟最速降线,使雨水在优雅弧线中悄然滑落。

这些建筑没有数学公式,却通过工匠的“手感”实现了对自然规律的精准把握——正如梁思成所言:“中国建筑是‘用结构来表达思想的科学艺术’。”

三、从屋顶到宇宙:最速降线的“跨界狂欢”

最速降线的发现,像一把钥匙打开了跨学科创新的大门:

1. 工程学:让灾难“快些离开”

水坝泄洪道:三峡大坝的泄洪洞采用最速降线截面,使洪水以每秒100米的速度排出,远超直线设计的70米/秒;

滑雪赛道:2022年北京冬奥会大跳台,通过计算机模拟最速降线,帮助运动员在起跳前获得最大加速度。

2. 生物学:自然界的“极速基因”

猎豹奔跑:研究发现,猎豹冲刺时脊柱的弯曲轨迹与最速降线高度吻合,使其在3秒内从静止加速至110公里/小时;

袋鼠跳跃:澳大利亚科学家通过高速摄影发现,袋鼠后腿的伸展曲线符合最速降线特征,能量损耗比直线跳跃低30%。

3. 经济学:让财富“滚雪球”

量化投资:高盛集团利用最速降线模型优化交易算法,在2008年金融危机中通过精准的买卖时机选择,实现收益比市场平均水平高18%;

物流网络:亚马逊的“当日达”配送系统,通过最速降线原理规划仓库与分拣中心的布局,将包裹中转时间缩短至2小时。

四、科技馆里的“叛逆小球”:一场关于“快”的哲学实验

在科技馆的最速降线展品前,观众常陷入沉思:

为什么慢的曲线反而更快?

因为直线轨道的小球在初始阶段速度较慢,而摆线轨道通过陡峭的起始段快速积累动能,后续平缓段减少摩擦损耗,最终实现“后来者居上”。

这是否违背能量守恒?

完全不违背。最速降线通过优化路径,使重力势能更高效地转化为动能,而非创造额外能量。

人类为何执着于“最快”?

从原始人追逐猎物,到现代人追求效率,对速度的渴望深植于基因。最速降线告诉我们:真正的快,不是蛮力冲刺,而是智慧地借势而为。

五、结语:在弯曲中寻找直线的答案

最速降线的故事,是一场关于“叛逆”的胜利——它打破了“最短即最快”的直觉,证明了自然界的优化法则往往藏在非传统的路径中。从紫禁城的飞檐到猎豹的脊背,从滑雪赛道到量子计算机,这条曲线始终在提醒我们:

当直线陷入僵局时,不妨让思维“弯”一下。

正如伯努利在解出最速降线后所言:“数学的优雅,在于它能用最简单的曲线,解开最复杂的谜题。” 而科技馆里的那个“叛逆小球”,正是这一真理最生动的注脚。

责编:伍芳芳

一审:伍芳芳

二审:姚瑶

三审:黄维

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号