李文晴 湖南日报·新湖南客户端 2025-08-08 15:59:18

湖南日报·新湖南客户端通讯员 李文晴

在湖南财政经济学院的创业孵化基地里,一支由跨校学生组成的团队正进行着一场关于城市供水管网的“智能革命”。

他们的项目“基于人工智能+多层传感的供水管网全时智控系统”,通过将光纤传感技术与AI算法结合,实现了对供水管网的实时监测与预测性维护,大幅降低漏损率,提升抢修效率。

团队创始人之一刘曼表示:“我们要给城市的地下水管都戴上‘智能手环’。”

三年前,市场营销专业的刘曼怎么也没想到,自己会和水管打起交道。

大一那年,她通过学校导师介绍进入一家水务科技公司实习,跟着老师傅们满城跑。

从施工现场监督、内勤等基础工作做起,刘曼逐渐接触到供水管网智能化改造的行业痛点。

传统检测就像“盲人摸象”:要么依赖人工开挖,发现问题时已造成严重损失;要么花大价钱购买装点式传感器,覆盖范围有限。

“目前传统检测漏损点定位精度大于10米,而有些开挖是需要挖掘机进场的,一旦挖错,就会造成道路堵塞,以及人力物力、时间上的浪费。”刘曼发现,开挖所需的时间也不短,容易延误抢修的黄金窗口期,30%的开挖还需要返工。水资源浪费造成的经济损失、土壤中的微生物进入管道污染水质、因为停水时间长等民情投诉造成的影响都是不可估量的。

这段经历让她意识到,如果能将光纤嵌入管道,实现全管线监测,就能提前预警问题,减少水资源浪费和抢修成本。

她找到导师,在导师“牵线搭桥”下,一群来自市场营销、工程管理、计算机等不同专业、不同学校的学生走到了一起。

“其实我们最开始根本没想过要创业。”刘曼笑着说,是政策和校友的支持鼓励他们“拼一把”。

今年4月,长沙湘远智慧水务科技研究院有限公司正式成立了。这个看似“草根”的团队,实则有着强大的技术后盾。团队不仅汇聚了长沙理工大学给排水专业的硕士、湖南大学计算机系的高才生,还得到了众多企业、部门专家的指导。

“现在的我们更像是一个执行者。”刘曼解释说,“老师们提供方向性指导,企业专家解决技术难题,而我们负责把想法落地。”

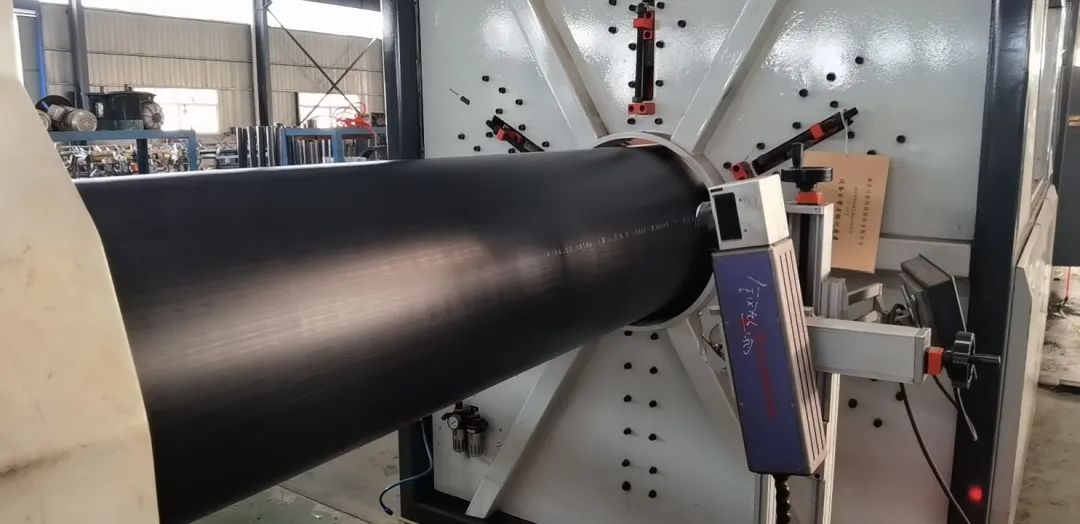

团队把钢丝网骨架PE管和光纤“编织”在一起,“就像给水管戴上手环。”刘曼告诉笔者,这样能把整段管道都变成传感器,实时监测压力、水质等数据。再配上自研的AI算法,这套系统就能实时“听诊”:压力异常时自动报警,水质变化立即预警,“就像给城市装了CT机。”

“这套系统不仅能监测漏损,还能通过水质传感器预警污染风险。”刘曼介绍说,自研的国产化硬件与自适应算法协同的高精度声纹传感阵列,检测精度达到毫米级,能准确定位开挖地点。同时,团队致力于实现智能诊断与智慧决策的“最后一公里”,借助AI执行操控来抵消人工操作的滞后效应,有效解决抢修慢的难题。

2022年11月,第一代产品问世,团队与新化县一乡镇达成合作,首次上线“智慧管网系统”。

“相较于传统点式监测,这种方式的吨位价成本直接低至2万元以内,且能精准定位问题点,有望将抢修时间从48小时缩短至4小时内。”刘曼说。采用他们的技术,系统可在水质异常初期触发报警,并通过智能阀门快速隔离污染源,避免大规模影响。

作为刚从校园走出的创业团队,刘曼选择将公司落户在学校的孵化基地。“虽然其他孵化基地等也向我们发出过邀请,但经过综合考量,我们还是决定先在湘江新区稳步发展。”

走出校园后,团队成员在“乐业湘江创业未来”创业训练营中接受了第一次“商业洗礼”。

“训练营的课程就像给我们装上了商业雷达。”刘曼翻着记得密密麻麻的笔记本,上面分门别类记录着税务筹划、合同法务、政府补贴政策等实用知识。通过训练营,他们深入了解了“红枫计划”“小荷基金”等扶持政策,包括办公场地支持、税收优惠等。

湘江新区提供的创业生态和政策支持,正助力团队一步步实现智能管网技术的产业化梦想。目前,公司已与湖南本地水务企业达成合作意向,并在吉首市某自来水厂试点应用。

在山区管网信号传输挑战下,他们通过优化传感器布局和增强主机信号捕捉能力,确保数据实时回传。

眼下,团队正在申请7项发明专利,并计划与自来水厂合作开发预测性维护系统。“以后还想把业务范围拓展到燃气、石油管道等监测领域。”刘曼告诉记者。

尽管技术前景广阔,团队也面临竞争压力。“大企业一旦入场,可能会快速抢占市场。”刘曼坦言。为此,他们持续升级AI算法,强化数据资产价值,并探索数字孪生应用,以保持技术领先性。他们测算过,自己的技术可将管网漏损率控制在8%以下(低于国家10%的标准),并带动上下游产业链就业。

在刘曼看来,创业成功从来不是自己真正的目的地,她的想法很纯粹:让这座城市里每滴水流过的地方,都能被温柔守护。

责编:陈佳

一审:李玉梅

二审:王文

三审:刘永涛

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号