新湖南客户端 2025-08-07 10:37:33

五、连锡:青铜文明与锡矿山

作者:李德仁

按照文史专家李新吾的研究,连,名词,概指铅矿石,用于地名就是指出产矿石的地方。并且,他进一步认为,这个出产“连”的地方就是今天的“世界锑都”锡矿山。

《史记·货殖列传》:“水运之利,十倍于陆。”在湘中腹地,连水与锡矿山共同构成了一条横贯古今的金属文明走廊。这条走廊不仅承载着青铜时代“金道锡行”的古老记忆,更隐藏着中国冶金史上一个持续五百年的美丽误会——锡矿山实则无锡,而是世界锑都。

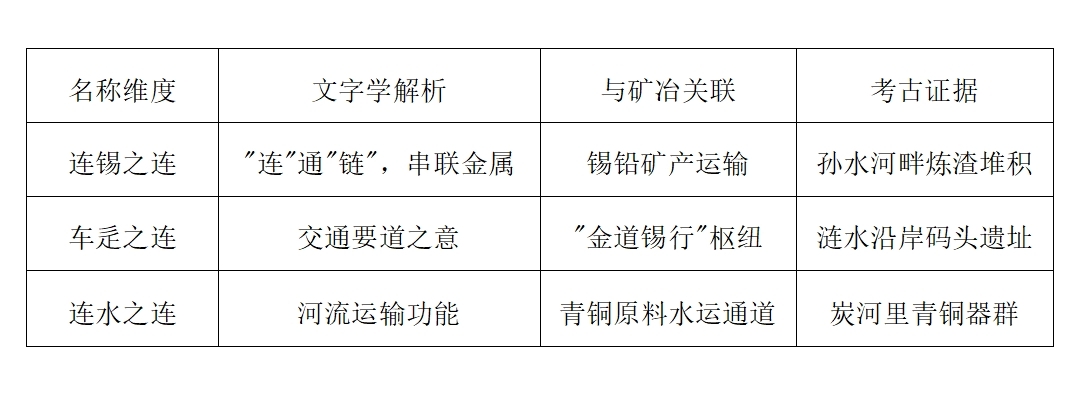

“连道”之名,自秦汉设县以来便承载着丰富的物质文化信息。《隋书·经籍志》载:“连道,汉旧县,属长沙郡。”

“连”通“链”。古代“连锡”常并称,如《周礼·考工记》云:“金有六齐,六分其金而锡居一,谓之钟鼎之齐。”连道所在湘中地区,自古便是重要的锡铅矿产区。锡矿山虽以“锡”为名,实则以锑矿为主,但其伴生的铅锡矿脉却是青铜铸造的关键原料。证据显示,孙水河畔发现的炼渣堆积中,含有大量锡铅氧化物,证实此地早期矿冶活动以锡铅为主。

“连”从“辵”从“车”,其作为交通枢纽的地位。连道地处湘中要冲,连水(今涟水),是连接湖南东西部的天然走廊。民国报人李抱一在《涟水半月舟行记》中记载:“涟水运输之利,以锡矿山之锑砂为大宗,帆樯往来,昼夜不绝。”这种繁忙的水运景象,实则是上古“金道锡行”的近代延续。《尚书·禹贡》载“荆州厥贡羽毛齿革,金三品”,其中的“金”即包含铜锡铅等金属,多经水路运输。

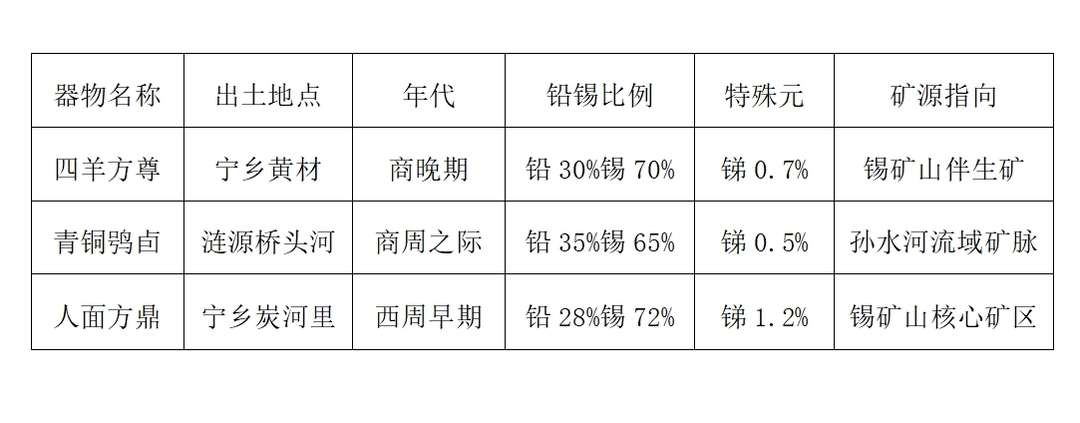

连水(涟水),作为运输动脉的功能尤为突出。这条发源于龙山、流经连道、最终汇入湘江的河流,在青铜时代扮演着“金属高速公路”的角色。考古发现,涟水流域的青铜器如四羊方尊、人面方鼎等,其铅同位素特征与本地矿产高度吻合。特别是1976年宁乡炭河里遗址出土的商周青铜器群,经检测含有特殊的锑元素,这种“指纹”唯锡矿山周边矿产所特有。

表:连道地名三重含义与金属文明关联性分析

北宋《梅山峒蛮传》记载梅山地区“旧不与中国通”,其民“悍勇善斗”,这种性格特质与深山采矿的艰险环境契合。在章惇开梅山(1072年)之前,连道山地一直保持着相对独立的矿冶体系,其技术传统可能比中原地区更为古老。

关键的是,通过铅同位素分析,发现炭河里青铜器含有异常高的锑元素(0.5%—1.2%),这种特征唯锡矿山周边矿产所特有。锡矿山虽以锑为主矿,但其伴生的方铅矿中常含有微量锡和锑,这种特殊组合成为追溯青铜原料来源的“化学指纹”。

连水流域出土的四羊方尊(1938年宁乡黄材出土)和青铜枭卣(1959年涟源桥头河出土)是体现本地冶金成就的杰作。科技检测显示,这些青铜器具有两大特点:一是铅锡比例稳定在3:7左右,符合《考工记》“六齐”规范;二是表面形成致密的“黑漆古”氧化层,抗腐蚀能力远超中原青铜器。这种技术优势很可能源于本地特殊的铅锡合金配方——锡矿山方铅矿中天然的锑元素显著提高了合金的机械性能和抗腐蚀性。

表:连水流域主要青铜器与矿料来源关联分析

考古学家金正耀曾提出一个大胆假设:殷商时期对长江流域的频繁征伐,部分目的可能是控制锡铅运输通道。这一观点尚未在连道地区获得佐证。

值得注意的是,连道的矿冶传统延续至近代。明代《天工开物》详细记载了锡铅冶炼技术:“凡煎炼亦用洪炉,入砂数百斤,丛架木炭亦数百斤,鼓鞴熔化。”其中提到“点铅勾锡”工艺(加铅降低锡的熔点)。

明嘉靖二十年(1541年),安化县(今冷水江)村民在山上发现闪亮的矿石,误以为是锡,遂称此山为“锡矿山”。这一误判直到清光绪十六年(1890年)才被官方化验纠正——所谓“锡矿”实则是辉锑矿)。然而,“锡矿山”之名已根深蒂固,沿用至今。

辉锑矿与锡石的误认有其客观原因:两者均呈银灰色金属光泽,且都产于低温热液矿床中。但两者的工业价值截然不同——锡是青铜时代的关键原料,而锑直到近代才显现其军事价值。第一次世界大战期间(1914-1918年),锑作为硬化剂用于枪弹制造,锡矿山产量占全球50%以上,真正成为“世界锑都”。

尽管锡矿山以锑为主,但其伴生矿对古代青铜铸造意义重大。地质调查显示,锡矿山矿区存在两类重要伴生矿:一是含锡方铅矿,二是锑铅锡复合矿(如圆柱锡矿)。这些矿物经过简单冶炼即可获得青铜合金所需的锡铅原料,这解释了为何在“无锡”的锡矿山周边却能发展出繁荣的青铜文化。

锡矿山的开采历史远比官方记录古老。地方志记载,清乾隆年间(1736-1795年),锡矿山已有“炼厂数十所,工匠数千人”。

连道与锡矿山共同构成了一条鲜为人知的“金锡古道”。这条通道不同于传统的“南方丝绸之路”,而是专注于金属原料的输送,其历史可追溯至商周时期。《诗经·鲁颂·泮水》“憬彼淮夷,来献其琛,元龟象齿,大赂南金”中的“南金”,很可能就包含来自湘中的锡铅资源。

这条通道的运输模式具有鲜明特点:以水路为主,分段转运。矿石从锡矿山经陆路运至连道,再由连水转入湘江,最终抵达长江流域各铸造中心。民国时期李抱一目睹的“帆樯林立”景象,正是其落日余晖。

连道的冶金成就还体现在技术传承上。蛮族的采矿秘技在宋代文献中多有记载,如《溪蛮丛笑》描述当地人能“辨矿脉如辨掌纹”。这种经验性知识可能保留了上古冶金技术的活态记忆。直到近代,锡矿山矿工仍沿用古老的“火龙”法(火烧水淋)破碎矿石,这种方法在《天工开物》中就有记载。

连道与锡矿山的故事提醒我们:文明的发展往往建立在材料革命的基础之上。从青铜时代的铅锡合金到今天的锑基半导体,这片土地始终在书写着人类与金属的永恒对话。

责编:王美慧

一审:王美慧

二审:肖洋桂

三审:周俊

来源:新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号