曾妮 常德日报 2025-08-06 20:28:30

刊登于《常德日报》2025年8月6日04版

刊登于《常德日报》2025年8月6日04版7月18日凌晨,常德市朝阳路铁路桥路段的路灯在雨幕中晕开一圈圈光晕。市民张先生驾车盯着前方路面,雨刷器以最快频率摆动,雨水砸在车顶的声音像无数石子在敲。“这雨要是搁几年前,桥洞的积水早就让人过不去了,今天这里居然没什么积水。”张先生说。

机埠生态滤池

机埠生态滤池他不知道的是,当时数公里外的夏家垱泵站里,值班员正盯着屏幕上跳动的雨情数字:周边区域1小时降雨量已达52毫米,超过海绵设施15至21毫米的“舒适吸收区间”。值班员的指尖在键盘上敲下指令:加大泵站的抽排力度。

强降雨从7月18日持续到22日,最大日降雨量达80.9毫米,部分时段1小时降雨突破50毫米。在这样的雨势下,为何有的路段能正常通行,而有的地方却仍有积水?“海绵”到底在其中扮演了什么角色?带着市民的疑问,我们一起探寻这场雨与城的较量。

污水净化中心尾水深度处理项目

污水净化中心尾水深度处理项目“海绵”的真相:它是缓冲带,不是防水壳

“你看这透水砖。”7月22日雨停后,常德市海绵城市建设服务中心党委书记罗永慧蹲在滨湖路的人行道上,用手指抠了抠砖缝里的泥土。砖面看着干爽,但他将一杯水倒下后,水很快顺着透水砖渗了下去。“想象城市如一块巨型海绵,这便是海绵城市的核心理念。”罗永慧用一个生动的比喻解读海绵城市,海绵城市就像给城市裹了层会呼吸的肌肤。它并非硬邦邦的防水壳,而是能像海绵般灵活应对雨水的缓冲带,下雨时先“喝”进去、“存”起来,再慢慢“渗”下去,水少的时候再把存的水“吐”出来利用。这背后藏着“渗、滞、蓄、净、用、排”六个字的门道,最终目标是实现雨水“自然积存、自然渗透、自然净化”。透水砖能让雨水渗入地下,路边的植草沟能渗水、蓄水、净水……

“这些都是海绵城市的常见应用,但它不是永远能吸。”罗永慧翻开常德海绵城市建设手册,告诉记者,海绵城市的设计初衷,本就不是“零积水”。在15至21毫米的中到小雨中,海绵设施能实现雨水就地消纳。遇上24小时100毫米的大雨,它能吸收60%至70%。“但面对此次超过80毫米的日降雨量,尤其是短时强降雨,就像给一个500毫升的杯子倒入700毫升水,必然会溢出。”罗永慧说。

常德技师学院水体实景

常德技师学院水体实景在老西门做保洁的张女士最有体会。她负责的区域改造后,地砖换成了透水砖,路边建了植草沟,连广场边缘的花池都改成了下沉式。“以前下大雨,我得提前把扫帚、拖把搬到屋檐下,生怕水漫进商铺。”这次她发现,雨水落在透水砖上,先“洇”下去一大半,剩下的顺着植草沟往街角流,等她把商铺门口的垫子收完,路面就只有薄薄一层水了。

护城河老西门段实景

护城河老西门段实景“海绵设施的真正价值,是和雨水‘协商’。”罗永慧说,雨水先通过透水铺装、下沉绿地渗一部分,再通过植草沟、雨水花园蓄一部分,最后把实在留不住的排一部分给管网。

新老城区的“水账”:改造一寸,积水就浅一分

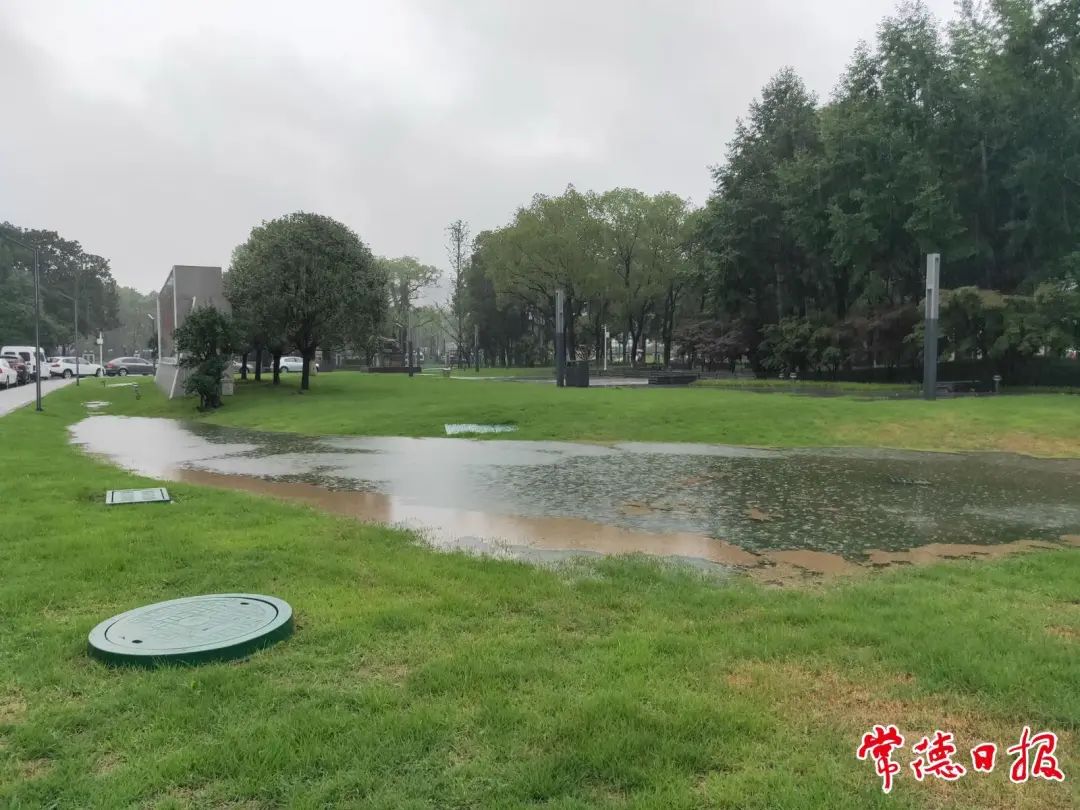

要判断海绵城市建设有没有用,一组对比数据最有说服力。市海绵城市建设服务中心四级调研员田忠义拿出测算结果:同样是1小时下50毫米的雨,有透水铺装和植草沟的小区,积水深度比普通小区浅40%,退水时间快一半。这一点在此次常德连续强降雨中体现得尤为明显,改造到位的区域,路边雨水花园先“消化”一部分雨水,剩余的通过新管网有序排走,路面基本能正常通行,而未改造的区域则出现了积水。

散生林绿地水体实景

散生林绿地水体实景若要直观感受海绵城市的作用,不妨看看常德新老城区的“治水家底”,改造程度不同,应对雨水的能力自然有别。在市城区高山街和金钻广场这些改造达标区,屋顶绿化像给楼房戴了层“吸水帽”。

商户何先生在高山街开了多年的小吃店,他特意观察过,雨下得最急时,屋顶的水不是顺着房檐直往下淌,而是沿着墙角的细管慢慢流。这些水顺着管道流入楼下的雨水花园,花草根系锁住一部分水,多余的则渗进地下。

市委大院海绵绿地调蓄雨水实景

市委大院海绵绿地调蓄雨水实景田忠义测算,仅屋顶绿化一项,就使这两个区域的地面积水直接减少近三成,再加上透水路面、下沉式绿地等“雨水漏斗”的作用,雨水在源头就被截留了大半,不会一股脑涌到路面上。

相比之下,老城区要复杂得多。“有些老巷子的地下管网还是几十年前的老管子,就像老年人的血管,狭窄又脆弱,瞬时根本容不下那么多雨水。”田忠义说,更麻烦的是,老城区楼宇密集、地下管线错综复杂,增建蓄水设施、全面更新管网的难度大、成本高,改造只能先换主干道的“大动脉”,再逐步更新支巷的“毛细血管”,不能急于求成。

不过变化已经在发生。此次降雨中,城郊接合部相关区域的积水虽比中心城区明显,但已比改造前改善了许多。“以前得等雨停了水才退,现在加了临时抽水泵,搭配部分改造的海绵设施,水两三个小时就能排得差不多。”田忠义说,目前老城区应对极端暴雨,仍需依赖泵站强排、抢险车突击等应急之策,但随着改造逐步推进,“应急”会慢慢变成“常态应对”,改造一寸,积水就会浅一分。

“海绵+应急”:城市治水的“双保险”

7月18日,接到市民反映建设东路有积水的报告后,常德市城市排水服务所应急队员迅速赶到现场。此时暴雨如注,队员们刚跳下车,雨水便沿着安全帽的帽檐直往脖子里灌。大雨中,2台抢险车同时启动设备抽排积水,水流顺着管道奔涌而出,冲向附近的雨水井。

“海绵是‘常规部队’,应急是‘特种部队’。”市海绵城市建设服务中心副主任颜克红说,面对超过海绵设施承载上限的暴雨,两者必须“无缝配合”。此次降雨中,他们的策略是“三步走”:提前预警时启动“海绵预热”,让透水设施保持“干燥状态”;降雨初期让海绵设施“全力吸纳”;当监测到降雨量超过阈值,立刻启动应急抽排。

楠竹山泵站的工作“提前量”做得最足。7月17日晚,气象部门发布暴雨预警后,工作人员就把泵站生态池的水位降到了警戒线下。“生态池能存约2300立方米水,相当于提前腾空了‘蓄水池’。”值班员杨力说,18日凌晨降雨开始后,生态池先储存一部分雨水,等海绵设施“吃不下”了,管网的水才流进来,“这就给了我们启动水泵的缓冲时间”。

这种缓冲在降雨高峰时段尤为重要。数据显示,有海绵设施的区域,降雨形成的洪峰到来时间比无海绵设施区域平均推迟1小时。这1小时能做很多事。颜克红回忆,7月20日那场雨,他们就是利用这1小时,在朝阳路铁路桥路段布好了抽排设备,等洪峰到的时候,他们已经严阵以待,没让水漫过警戒线。

应急处置的效果,市民最有发言权。7月21日,家住恒大华府小区的杨女士以为会像以前一样被堵在半路,结果一路顺畅。“虽然下这么大的雨,但路边有抢险车在作业,路面能正常通行,我到单位居然没迟到。”杨女士说。

而在和瑞·欢乐城,出租车司机王师傅算了笔时间账:“几年前下这么大的雨,我从火车站到步行街得绕4公里,今天虽然慢,但没绕路,20分钟就到了。”他不知道的是,为了让这条路保持通行,应急队员在雨里守了6个小时,抽排积水9600立方米。

从“治水”到“共生”:海绵城市里的全民智慧

7月22日,家住老西门附近的刘女士正用小耙子清理植草沟里的落叶和塑料袋。“前几年不知道这草沟是引水渠,落叶都往里面扫,下雨时水一堵就漫到台阶上。”她拍了拍沟里的细土,“现在明白了,它通了,水才能顺顺当当流走。”

这种从“不懂”到“守护”的转变,是海绵城市最珍贵的收获。在罗永慧看来,海绵城市从来不是治水部门的“独角戏”,它的效能发挥离不开每一位市民的参与。

最初推广海绵设施时,不少市民有过疑虑,透水砖不够平整,下沉绿地易积泥沙。但几场雨下来,大家渐渐发现好处,透水砖雨天不打滑,下沉绿地能蓄积雨水。疑虑消了,主动参与的人就多了。有市民建议老小区装临时蓄水罐,有商户琢磨用花箱存水,这些想法让海绵城市建设更接地气。

“你看,最好的设计永远来自生活本身。”罗永慧笑着说。

金钻广场的商户李女士就是实践者。她和周边商户在店门口摆了十多个生态花箱,底部钻了透水孔,装着营养土种上绿植。“下雨时土能吸水,晴天还能浇花。”李女士说,这次强降雨,花箱真的派上了用场,店门口的水明显比以前少,也算是为海绵城市建设尽了一份力。

“说到底,海绵城市的智慧不在‘硬抗’暴雨,而在‘学会和水相处’。”罗永慧望着窗外被雨水洗刷过的法国梧桐,语气温和却坚定,“海绵城市或许没法让暴雨天完全无积水,却能让水来得慢一点、去得快一点,让城市在风雨里更安全一点。”而这份安全的背后,既有工程师设计透水砖、植草沟的作用,也有市民清理落叶、摆放花箱的功劳。当每个人都成为海绵城市的守护者,这座城才能真正变成“会呼吸的家”。

船码头配水渠实景

船码头配水渠实景“海绵城市不是一天建成的,得像种树一样让它慢慢扎根、长叶,老城区的改造还需要时间,海绵设施的上限仍需技术突破。”罗永慧介绍道,目前常德正逐步给老城区管网“换零件”,海绵设施覆盖范围也在扩大,这需要市民的理解和支持。

“海绵城市的终极目标,不是造就无积水的城市,而是让城市从容应对积水。”罗永慧认为,这种从容,既藏在提前腾空的生态池里,也藏在及时启动的抽水泵里,更藏在市民自发清理干净的植草沟里,它是城市韧性的密码,也是人与水相处的智慧。

责编:卓萌

一审:卓萌

二审:鲁融冰

三审:廖声田

来源:常德日报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号