眭达明 《文史博览》 2025-08-05 16:25:55

文/眭达明

同治六年(1867)五月初六日,曾国藩幕僚赵烈文在日记中写到曾国藩对魏源(1794—1857,字默深)几部重要著作的评论,原话是:“魏默深诗、书古微皆不尽善,其著作当推《圣武记》,文集为最下云云。”

曾国藩画像

曾国藩画像

曾国藩认为魏源的《诗古微》和《书古微》都不完美,写得最好的是《圣武记》,而文集最差。遗憾的是赵烈文没有接过他的话头,这个话题未能进行下去。

就在这次谈话前两天,曾国藩与赵烈文聊天时,说过这样的话:“著书须成片段,否则一知半解,终不能为大成。然说经又只能就己见之奇创者存之,若章解句说,必蹈前人牙慧,是抄胥耳。”意思是学者若想取得大成就,在阐述经书的时候,只能将自己有创见的东西留下来,如果只是照章解读,必然拾人牙慧,与抄抄写写的小官吏有什么两样?

作为近代著名启蒙思想家和“睁眼看世界”的先行者,魏源对乾、嘉之际沉迷于训诂考据、繁琐无用的学风十分反感,便从今文经学的角度,对一些被奉为神明的经典提出大胆质疑。在《诗古微》和《书古微》两书中,他不仅考证《毛传》和大小序皆系晚出伪作,而且认为东汉马融、郑玄之学亦非西汉孔安国之旧说。他还觉得古文《尚书》是否存在都值得怀疑,《六经》更不是万古不变的教条。

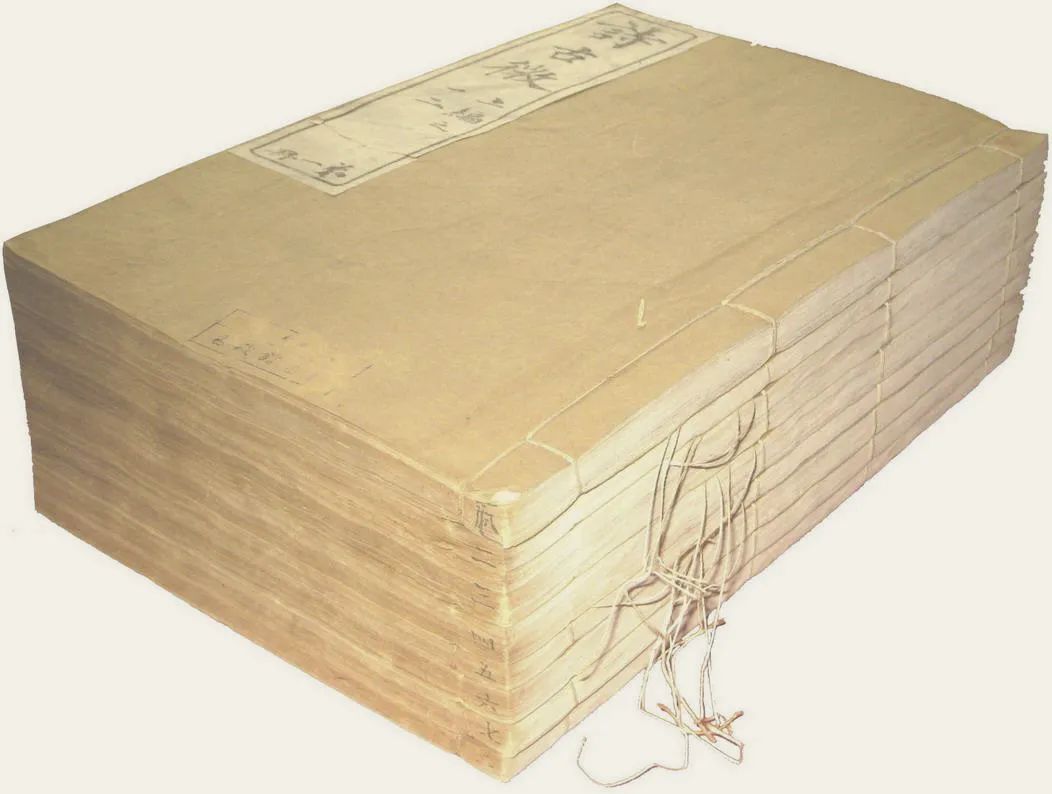

清杨守敬刻本《诗古微》八册

清杨守敬刻本《诗古微》八册

魏源摆脱“章解句说”而直探经文,并以微言大义为经术政事理论张本的治学方式,按理说与曾国藩的上述观点不谋而合,可曾国藩为何还是觉得《诗古微》和《书古微》都不完美呢?可惜当天谈话没有具体阐明,所以笔者不好妄猜。后来,笔者从曾国藩日记中找到了答案。

同治七年(1868)三月二十五日夜间,曾国藩与曾纪泽谈为学之道,他不仅告诫儿子“不可轻率评讥古人”,而且明确提出要求:“惟堂上乃可判堂下之曲直,惟仲尼乃可等百世之王,惟学问远过古人乃可评讥古人而等差其高下。”正因如此,所以对“今之讲理学者,动好评贬汉唐诸儒而等差之;讲汉学者,又好评贬宋儒而等差之”,曾国藩一概痛斥为“狂妄不知自量之习”。

曾国藩这天的谈话几乎是针对《诗古微》和《书古微》说的,当然会觉得它们不完美。

而曾国藩对《圣武记》的充分肯定,就完全可以理解了。

鸦片战争之后,痛心疾首的魏源希望统治者励精图治,同时也为了振奋人心,鼓舞国人抗击强敌的士气,于是发愤撰写《圣武记》一书,并赶在道光二十二年(1842)《南京条约》签订之时完成。书中采用纪事本末体裁,历述了清初以来的武功方略,讨论了兵制、战术等具体问题,通过叙述清王朝过去武功上的胜利,来与当时军事上的颓势进行对照,既以王朝政权的赫赫武功激发同胞抵抗外来侵略的决心,也如实揭示清朝政权由盛转衰的历史过程。对以往战争中战和不定、调度失宜、将骄兵悍、纪律败坏、赏罚不明等腐败现象,魏源也有分析批评,用心可谓相当良苦。

历来讲究实用又具有强烈报国情怀的曾国藩,虽然觉得《圣武记》中的“嘉庆川、湖、陕靖寇记八篇”“叙事冗乱”,但对这种感愤时事又不乏实用,且被龚自珍推崇为“综一代典,成一家言”的作品,当然打心里喜欢。

至于曾国藩说魏源文集最差,虽不知其所指,但也不难意会,原因就是文集中的文章往往鱼龙混杂、良莠不齐,工作论文甚至代人之作,有的也会收进个人文集或全集。对此现象和做法,以往人们一直贬多于褒,曾国藩自然也不例外。历史上有些明智的作者,生前坚持不出个人文集,尤其是全集,主要原因即在此。

魏源画像

魏源画像

曾国藩与赵烈文的另一次谈话恰好印证了此观点。同治六年(1867)八月二十三日,赵烈文说:“老师散失沦没而不为世人所知的事迹十分丰富,如果全部编进年谱的话,数十卷也写不完。老师百年之后,不管谁为您写作墓志铭和行状,恐怕都没有这样的大手笔能够剪裁得体啊!”曾国藩马上回答说:“以往我读《胡文忠公遗集》,发现所选刻的文章不仅多不恰当,而且相当一部分是别人捉刀代笔的作品。我死以后,恐怕也不免遭此一劫,足下有什么办法给老朽善后啊?”赵烈文说:“等老师盖棺定论那一天,烈文愿意担任编纂任务。”曾国藩立即嘱咐说:“我值得留给后人的东西不多,编纂谈不上,唯一要求是希望足下能够主持公论啊!”

曾国藩的观点非常明确,就是坚决反对别人捉刀代笔的作品收进个人文集。由此可以推想,他阅读的魏源文集,极有可能收录了别人编纂的作品。仅此一点,他就会觉得是个瑕疵。

对魏源另一部重要著作,即提出了“师夷长技以制夷”主张的《海国图志》,曾国藩也非常熟悉且有评论。此书对曾国藩洋务思想的形成虽然产生了不可忽视的影响,但他并不讳言其中的不足。

同治九年(1870)三月《复方楷》信中,曾国藩就写道:“内如日本国则以倭人自绘之图为定,而据《皇清通考》、南怀仁《坤舆图说》等书以订《武备志》及魏、胡诸图之误。于南洋滨海各国则从《瀛寰志略》以蒲甘属缅甸、禄奈属越南,而订魏默深合为一地之误。又据中英各图辨明绰多穆楚河为大金沙江,而订魏氏指雅鲁藏布江、徐氏指潞江之误,所论皆极翔确。”

可见曾国藩对《海国图志》的熟悉程度,不是一般学子能达到的,否则不可能对书中存在的三处细微错误,都能一一发现并提出完善意见。

《皇朝经世文编》是一部集经世致用之大成的大型丛书,道光五年(1825)魏源进入江苏布政使贺长龄幕府后开始编辑,第二年完成,道光九年(1829)在金陵刊刻成书。书出来后,凡有志于反对外国侵略、致国家于富强者都想一睹为快。在湖南,更是掀起了一股学习热潮,有人形容说:“三湘学人,诵习成风,士皆有用世之志。”可见此书影响之大。

曾国藩当时尚年少,又要苦读应试之书,经济条件也不允许购买这种大部头丛书,所以得到此书的时间是道光二十一年(1841)。当年八月初三日《禀父》信中,他写道:“七月初九彭山屺到京,接到四弟在省所寄《经世文编》一部。”

十年后的咸丰元年(1851)七月初八日,在《绵绵穆穆之室日记》中,曾国藩将其列为“要须烂熟于心中”的十种书籍之一,而且每遇疑难问题就拿出来阅读。

可见《皇朝经世文编》通篇贯穿的经世致用思想,对曾国藩的吸引力和影响力是多么巨大。

通读过曾国藩日记的人可能还知道,《皇朝经世文编》是他随身携带书籍之一。就像如今的读书人必备词典一样,曾国藩身边也不离此书,每遇疑难问题,就拿出来阅读。

如曾国藩就任直隶总督后,因为华北平原海拔多不及百米,地势平缓倾斜,平时干旱少雨,遇到下雨天气,又容易泛滥成灾,正所谓天晴即旱,落雨即涝,所以他很想把直隶水患治理好,同时尽可能解决干旱少水问题。为此他于同治八年(1869)八月十二日到二十八日,翻来覆去阅读《皇朝经世文编》中的《畿辅水利》,试图从中找到解决问题的办法。他还阅读该书的《畿辅差徭》,试图解决工作中存在的差徭不均和财政收支捉襟见肘问题。

说到曾国藩对魏源和其著作知之甚深且多有评价,还有件事值得一记。

咸丰十年(1860)八月十九日,曾国藩在日记中写道:“与位西畅谈至夕。渠作《魏默深墓表》,取阅,不甚惬吾意。”

位西姓邵,大名懿辰,曾国藩至交。他写的《魏默深墓表》,曾国藩为什么很不满意?日记虽未说明,但不管邵懿辰对魏源和他的著作评价过高或过低,都说明曾国藩十分了解和熟悉,否则哪敢妄加评论?

虽然曾国藩与魏源生活在同一时代,又有过无数次交集的机会,但是两人却一直没有见过面,也无书信来往,这就怪不得人们会万般不解。

责编:罗嘉凌

一审:黄帝子

二审:苏露锋

三审:范彬

来源:《文史博览》

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号