湖南日报·新湖南客户端 2025-07-31 09:00:24

杨嘉辰

封建社会的煌煌史册,向来是帝王将相的舞台,金戈铁马,宫闱秘事,构成我们对历史的想象。

而那些“无关宏旨”的细节——一粒米、一缕丝、一枚跨越千山万水的荔枝——往往在史官的春秋笔法下被一笔带过,或干脆湮没无闻。

这种书写方法,悄然塑造了我们的历史观:我们习惯性地赞叹“一骑红尘妃子笑”表面的浪漫与暧昧,却易于忘记那“红尘”背后,在没有冷链技术与现代交通工具的时代,将岭南鲜果保鲜运抵长安,需要付出怎样惊心动魄的代价、编织何等精密而残酷的物流网络。

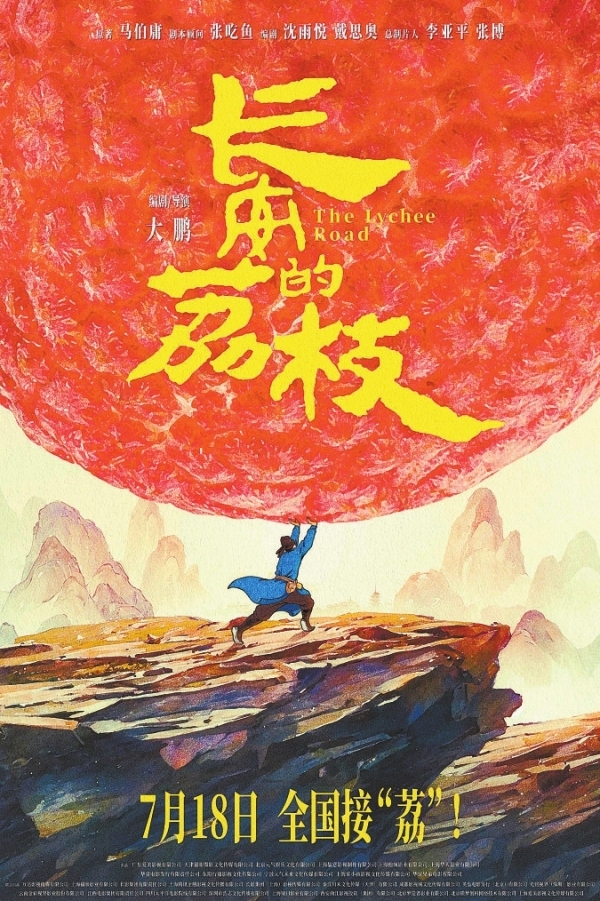

电影《长安的荔枝》的价值,正在于它精准地将镜头对准了这被宏大历史叙事刻意忽略的“断裂处”。

它虽为小说改编,却深得“新史学”之精髓。正如马克·布洛赫所言:“理解活生生的人,才是历史研究的灯塔。”历史不是只有王侯将相、本纪列传,还有那些被遮蔽的沉默之声。

《长安的荔枝》正是通过对“荔枝转运”这一看似微小事件的极致聚焦和戏剧化呈现,像一把精密的手术刀,剖开了“开元盛世”光鲜亮丽的表皮,暴露出其下盘根错节的权力运作、制度性压榨与人性的挣扎。

在观众的哑然失笑间,李善德的呐喊惊醒了我们:每一段被书写的历史,都有被重新审视和讲述的意义,哪怕是以电影的方式。

《长安的荔枝》的故事背景设定在号称“开元盛世”的唐玄宗李隆基统治时期。历史课上,我们总会为盛世的字眼出现感到欣喜,我们习惯性地将“盛世”想象为一个充盈、富足、万国来朝的巅峰状态——是《汉武大帝》里“虽远必诛”的豪迈,是《妖猫传》中的花萼相辉楼,是《康熙大帝》主题曲里的那句“向天再借五百年”。

我讶异地发现,构建了我对古代“盛世”的想象的,唯有影像。

那么,盛世到底是什么样子的?

盛世,会饥饿吗?《长安的荔枝》回答:会。

盛世有两种饥饿感。

第一种是唐朝黎民的“生存饥饿”。

当李善德试图利用市场规则、投机商人来分摊天价转运成本时,权倾朝野的杨国忠轻描淡写的一句“我朝富有四海”,便将所有代价转嫁给了沿途无数卑微的生灵。

一枚荔枝从岭南到长安的精算成本或许是几百文,但层层盘剥、加码、摊派、损耗之后,落到地方州县和具体农户头上的,便是足以压垮脊梁的几百贯!影片用极具冲击力的影像,展现了驿马倒毙、民夫逃亡、果园被毁、家破人亡的惨状。那些被牺牲的个体,在“富有四海”的盛世叙事里,不过是账簿上冰冷的一笔“损耗”,是宏大工程必然的“代价”。影片则以令人窒息的笔触,为杜牧笔下“取之尽锱铢,用之如泥沙”的描绘提供了最直观的注脚。

第二种是唐朝制度的“效能饥饿”。

当李善德目睹荔枝园被暴力机构付之一炬时,他的悲愤质问只得到这样的回复:“为求办事妥帖,自上而下,需要层层加码。”这道出了封建帝国官僚体系运行的本质逻辑:每一级官员为了彰显“尽职”,便依靠不断加码的强制力来确保命令的执行,最终汇聚成一股嗷嗷待哺的洪流,吞噬掉沿途的一切资源和尊严。

我也看到,不少人用安史之乱自我安慰。弄权的宰相、擅权的宦官、自大的皇帝和被污名化的贵妃都将在战乱中付出代价,总算是在电影文本之外有了个“大团圆”的结局。可惜,这种“大团圆”只能勉强聊以自娱,却安慰不了千年前饥饿的黎民,更告慰不了杜甫笔下“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的泣血控诉。

电影中以杜少陵的诗集作结尾,是恰当且精妙的。因为盛世崩塌的尘埃,掩埋不了其内在弥漫的“饥饿”。

影片最具震撼力的一笔,莫过于结尾那个看似不经意的镜头:

当故事围绕一枚荔枝的生死转运尘埃落定,镜头缓缓从案几上那珍贵的荔枝拉开,露出了整个宴席的全貌——来自帝国四方乃至异域他乡的奇珍异果堆积如山。

那曾耗费无数生命与财富、让李善德九死一生运来的荔枝,此刻竟如此渺小,如此不起眼地淹没在这片奢华的海洋里。

它意味着:在荔枝使之外,还可以有“榴莲使”“菠萝使”“莲雾使”……他们可未必都如李善德般尚存一丝“善”念与“德”行。

荔枝,从来不是目的本身。它只是一个载体,一个符号。

千年前的荔枝早已化作泥土,可那段关于代价与选择的故事,却始终在提醒我们:每一段历史里,都藏着无数普通人的悲欢。而读懂这些悲欢,或许正是我们回望过去时,最温柔的方式。

湖南日报湘江副刊艺风版面投稿邮箱:whbml@163.com

征集:戏剧与影视、美术、音乐、书法、舞蹈、摄影、非遗等题材评论及散文。

责编:邓正可

一审:易禹琳

二审:曹辉

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号