鲁建文 2025-07-22 17:30:49

文 | 鲁建文

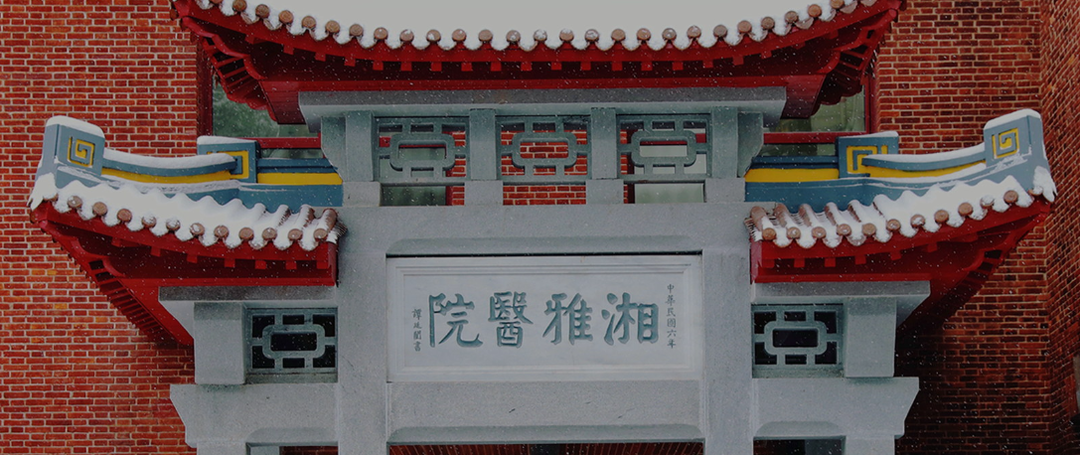

长沙湘雅路的绿荫里,中式飞檐与西式格窗的红楼静静而立。百多年前,建筑师墨菲埋下的设计密码,让砖混结构托起歇山屋顶,既接住了湘江的浩瀚烟雨,也盛下了跨洋而来的医学火种。

这座中西合璧的建筑,就像一部无声的史书,诉说着中西医学交融互补的奇迹……

壹

清朝光绪三十二年(1906年)的一天,薄雾初散,长沙西牌楼街雅礼医院一个四合院的诊室里,阳光斜斜洒落,空气里弥漫着消毒水的气味。爱德华·胡美坐在诊疗桌前,将体温计轻轻放入患者口中,指尖捏着末端的金属头。他不时地将目光投向窗外,心底似乎在萌生一种期盼……

“让开!让开!”伴随着一阵吆喝,只见一台蓝色的呢轿抬进了医院厅堂。随即,一胖墩墩的男子从轿内缓缓地走出来,他身穿紫色的镶边长袍,头戴缀着蓝色玻璃顶珠的官帽,脑后拖着一条油亮的辫子。帽顶上那颗蓝色的顶珠,随着他的步态轻轻晃动,折射出冷冽的幽光。忽然,随从高声嚷道:“道台大人驾到!”

见到这一幕,胡美赶紧起身相迎。

自抵长沙以来,胡美一直忧心忡忡。雅礼协会派他到长沙来发展西医,而中国人向来深谙“夫医者,非仁爱之士不可托也,非聪明理达不可任也,非廉洁纯良不可信也”的择医之道。面对这样的状况,要建立起人们对西医的信任,谈何容易!正因如此,胡美沿用了协会雅礼的名称,将之巧妙地融入中国文化元素。开张那天,在烛光摇曳间,他当众誓言:“患者至上,矢志不渝。”然而,自开业以来,看热闹的人接连不断,真正就诊看病的却屈指可数。他一直期盼着,能够借助几位地位显赫的患者,彻底打破这一困局。

道台大人在随从的搀扶下,缓缓踱进诊室。胡美热情地说:“大人请坐,敢问尊姓?”道台大人见面前这个高鼻子洋人能说中国话,脸上漾开一抹笑容,说:“鄙人姓李。不错!你说的话我能听懂。”胡美笑了笑,解释道:“我是美国人,去年才踏足长沙,跟着本地的杨先生学了一年的中文……还请您多多指教。”道台大人爽快地摆摆手,说:“先生过谦。”

就在两人寒暄时,胡美取出听诊器开始问诊。

给道台大人听过心肺后,胡美轻声问:“您头痛,咳嗽得厉害?”道台大人点点头说:“昨晚咳了一整晚,没合眼。”胡美让道台大人张口检查咽喉,发现扁桃体红肿严重,便将三个指尖搭在他的脉搏细测心率后问:“您发烧几天了?”道台大人想了想,回答:“两天了。”胡美随即从药瓶中取出体温计,轻轻地放入道台大人的舌下。道台大人顿感有一股苦涩的异味在口中散开,当即哇的一声将体温计拔了出来。他满脸涨红,颈上青筋暴起,对其随从耍起官威道:“你们怎么伺候大人的?让他把这硬邦邦、冷冰冰的东西插进我的嘴里!没长眼睛吗?他只给我的左手切了脉,世上哪有这等医生?我看他完全不懂医学。”说着,道台大人徒然起身,拂袖而去。

胡美拿着体温计愣在原地,真是丈二和尚摸不着头脑。

当晚,胡美翻来覆去难眠,望着天花板苦笑——自己堂堂约翰·霍普金斯大学的医学博士,竟被李姓道台大人指责为不懂医学。思忖之间,他的脑海中忽然闪过医院里聘请的中国医生侯先生所说:“我们中国人看病,讲究的是‘望闻问切’,尤其看重切脉。王叔和就曾在中言:人体的双手共有六部脉。左手三部,分别对应着心与小肠、肝与胆、肾与膀胱;右手三部,分别对应着肺与大肠、脾与胃、肾与命门。高明的医生,通过脉象便能洞察出脏腑的症结。”侯先生特别强调:“切脉必须诊双手,而且顺序不能弄错,男子先左后右,女子先右后左。”

想到这里,宛如一缕晨光将夜色劈开,迅速照亮了胡美的思绪。他终于明白了李姓道台大人为何责怪自己不懂医学,更仿佛看到了拨开迷雾,打破困局的路径……

贰

胡美开始琢磨中西医结合的诊断方式。他一方面向中医名家请教脉理,一方面开始研读。每当晚餐过后,他总会坐在藤椅上翻开这部中医经典。指尖蹭过纸页那一刻,便不由自主地想起前不久那场特别的生命救治。

那天上午,天气闷热得让人窒息。忽然,一位中年妇女撞开半掩的诊室门,气喘吁吁地扑到桌前:“请快救救我的女儿吧!”紧接着,两位农夫抬进了一个十来岁的女孩。胡美快步上前,俯身望着女孩苍白的脸,指尖迅速搭向滚烫的腕间。女孩母亲“扑通”蹲下,盯着胡美切脉:“我女儿恐怕得了伤寒。”她焦急地说,“看过了三位有名的医生,都不见好转。眼下烧得直说胡话,大便不通……”胡美敛眉不语,解开女孩的衣襟听了心肺,又摸了摸她那滚烫的额头,说:“快转病房,病情太严重了。”

病房一片忙碌,在女孩的母亲帮忙下,胡美先用肛门导管为女孩做盐水灌肠,接着又用冷水布巾反复擦拭其身体。见到这般操作,孩子的母亲忽然愣住了,仿佛被一道记忆的闪电击中。她眼睛一亮,急切地说:“胡大夫,您知道张太守吗?您的治疗方法与他在《伤寒杂病论》中的记载非常接近。明天我将这部书拿来送给您!”

胡美听了又惊又喜,攥紧手中的布巾,说道:“知道,知道。我正想阅读这部经典著作嘞,真是太及时了!”

刚到长沙时,胡美就听说过《伤寒杂病论》。中文老师杨先生告诉他:这部书的作者张仲景年轻时师从名医张伯祖学医,后经举孝廉官至长沙太守。东汉末年,中原伤寒大流行,一时间尸骨成堆,哀鸿遍野。目睹这人间惨状,张仲景开始致力于伤寒治疗与预防的研究。《长沙府志》记载:“汉时长沙大疫,治法杂出,太守张仲景,作《伤寒论》《金匮方》行世,全活无数。”正是这两部著作,从理论到实践,确立了中医辨证施治的法则,从而,完善了中医的理论体系。

第二天,胡美从女孩母亲手中接过《伤寒杂病论》,迫不及待地开始翻阅。他逐字逐句地在泛黄的书页中探寻,忽然,一行关于伤寒症候的描述映入他的眼帘:“太阳病,或已发热,或未发热,必恶寒,体痛,呕逆,脉阴阳俱紧者,名为伤寒。”胡美不禁惊叹,张仲景描述的“太阳病”竟然与1700年后的威廉·奥斯勒之论述如出一辙!又翻过数页,更令胡美震撼的论述赫然出现在眼前:“便秘者,不可猛药攻下,宜蜜煎导而通之。若土瓜根及大猪胆汁,皆可为导。”胡美不禁指尖一顿,喃喃自语:“真是伟大的头脑总是不谋而合,这与威廉·奥斯勒的观点完全一致。”这一跨越1700多年的医学共鸣,让胡美对张仲景及其中医顿生深深的敬意。

这时,胡美仿佛感到中西两位大师,一同站在他的身后,指导着他的这场生命救治。胡美缓步走进病房,只见女孩依旧满脸潮红,双目紧闭。于是,他俯身贴近女孩干裂的口唇,细听呼吸;接着又用双指轻轻地拨开她的双眼,查看瞳孔;随后取出体温计,小心翼翼地塞进她的腋下。他就像猎手寻找猎物一样,不愿放过任何蛛丝马迹,毫不懈怠。女孩的母亲看到胡美一丝不苟地治疗,心中十分感激,轻声问道:“情况怎样?”胡美摇摇头,回道:“不见好转。”

两周后,女孩的不祥症状如期而至。胡美心头一沉,已知无力回天。他给女孩注射了一支强心针,按中国的老礼,帮助母亲护送女孩回家。马车颠簸向前,车窗外暮色渐深,胡美的指尖始终搭在女孩腕间渐弱的脉搏上。这次救治,即使让胡美发现了中西医之间的某些相通,看到了两者交融互补的希望,但救治的无果,还是让他感到深深遗憾。

叁

“春风吹尽去年愁。”中西医结合的诊断方式就像一缕春风,悄然拂去了患者心中的疑虑。雅礼医院门前车马骈阗,求医的人日益多了起来。没过几年,昔日对西医嗤之以鼻的高门大户,也派人持名帖来请胡美出诊。

一个阳光明媚的日子,胡美乘坐在患者家派来的楠木大轿上。阳光透过细腻的织锦轿帘,在深褐色的轿壁上投下斑驳的光影。镶铜的扶手渗透着凉意,却又似乎隐藏着若有若无的温热。身下厚实柔软的坐垫,随着轿身悠悠起伏。楠木的清香裹着坐垫呢绒的华贵气派,让胡美忽然想起那次李姓道台大人就诊的情形,心想,如果没有他的那一次就诊和责怪,今天也就不太可能坐在这楠木大轿上。轿子随着轿夫的脚步“吱呀”摇晃前行,不知不觉间,目的地浏正街已经到了。

胡美此次出诊的患者,是去职后在长沙休养的原浙江巡抚聂缉椝。聂缉椝是曾国藩的小女婿,不仅曾经长期主政江浙多地,还创办有规模庞大的纺织产业,实属横跨官商两道的显赫人物。家里三代进士,两世翰林的底蕴,让七个儿子饱读传统经书。其中老三、老四还曾接受过新式教育,深受西方文化的影响。因此,聂家在对待西医的态度上,形成泾渭分明、针锋相对的两派,彼此各持己见。此番为聂缉椝出诊,对于胡美来说,无疑是一次严峻的考验。

轿子缓缓穿过庭院大门,绕过工艺精美的雕龙照壁,胡美抬眼望去,只见聂缉椝的家人早已等候在垂花门外。下轿后,他被迎进四壁悬挂宋式缂丝轴的大厅,落座在红木雕花太师椅上。七兄弟宛如监考官立于两旁,神情肃然。彼此简单寒暄后,老三作为代表开始介绍父亲的病情:“老爷发病很突然,前天在花园散步不慎跌倒,随即昏迷过去,至今未醒。城里最有名望的王、雷两位老中医都来看过,只是摇头叹息棘手,没有开方下药。”胡美随即追问:“老爷以往有过什么症候?”老三答道:“时常头痛头昏。”听了这些描述,胡美心中对病情已有了初步判断。

胡美踩着猩红毡毯走进卧室,七兄弟如影随形。

檀木大床上传来聂缉椝粗重如雷的鼾声,他脸色潮红,双眼紧闭。胡美连忙俯身,指尖轻颤着搭向聂缉椝的左手腕,屏气凝神切脉。窗外不停的蝉鸣也掩不住胡美剧烈的心跳,“老三,请帮点灯。”胡美头也不回地说。昏黄的油灯亮起,映得七兄弟面孔明暗交错。胡美取出椴木压舌板,轻柔而果断地撬开聂缉椝的牙关,从舌尖到舌根仔细端详;接着又双指拨开他的双眼,反复查看瞳孔。七兄弟不自觉凑上前来,细微的议论声在床头时断时续。当听诊器贴向聂缉椝颈动脉瞬间,身后传来窃窃的赞许声。胡美余光瞥见有人点头,有人释然微笑。他心中紧绷的那根弦终于松了半分,宛如打鼓似的心跳开始走向平缓。

胡美如释重负地走出卧室,七兄弟异口同声地追问:“情况怎样?”“脑溢血,病情危重。”胡美神色凝重。众兄弟频频点头,目光焦灼地望着胡美,等待着治疗方案。“当务之急是降低血压。”话音刚落,老二便皱起眉头质疑:“生命的保证是强脉,降压岂不是胡闹?”

胡美早有准备,不慌不忙地翻开中文版威廉·奥斯勒的《医学实践》,指尖划过标有红线的段落:“尽可能降低血压,头部放低,保持体温,然后做一次高位灌肠。”望着这段文字,老三老四猛然直起腰板,斩钉截铁地附和:“奥斯勒是西医泰斗,错不了的!”争议稍稍平息,胡美又开了两副泻下功效的中药,然后一边耐心讲解其用途,一边拿出肛管,开始为聂缉椝实施盐水灌肠。

尽管胡美数度上门,终究没有留住聂缉椝的生命。但胡美妙手仁心的医德医术,却深深地刻进了聂缉椝一家人的心底。七兄弟特意给雅礼医院送去了一封感谢信,字里行间洋溢着深深的敬意。

尔后,家人患病,便都第一时间请胡美。一来二往,岁月渐渐使他们成为相互信赖的至交好友。

肆

胡美深知,中西医交融互补不仅是解除更多患者疾苦的甘霖,更是医院突破困局的曙光。他开始格外关注中医治疗病例的预后情况,试图精准地从传统与现代医学间找到那道交融互补的亮光。

那天,暴雨初停,候诊的患者比往日来得要晚。

正当胡美难得清闲时,忽然,外面街道上传来喧闹的锣鼓声,唢呐呜咽如泣。胡美起身推窗望去,只见一支队伍正从医院门口经过,走在最前面的是一台雕花红轿,四角垂着褪色的彩绸,蔫头耷脑地随风飘动。透过轿窗,一尊裹着金箔的偶像歪坐在轿内,随着轿身机械地晃动着脑袋……

见这阵仗,胡美心里莫不疑惑,转身向医院的侯先生请教。侯先生不好意思地说:“这是患者家请菩萨‘出诊’呢!”胡美眉头紧皱,满脸不解。侯先生吸了口烟进一步解释:“病人治病要么上医院请大夫,要么去庙里拜菩萨,后者针对的多半是医生已束手无策的那些病人。”

望着远去的队伍,胡美摩挲着下巴,似乎若有所思。

第二天下午,两位男子抬着竹榻匆匆来到医院。榻上躺着一个十五六岁的少年,面色青白,气若游丝。这火急火燎的架势,让胡美当即暂停了叫号,示意将男孩抬进了诊室。 孩子父亲声音颤抖地说:“请您救救他!我就这么一个儿子。”胡美点点头,一边伸手切脉,一边问:“发病几天了?” “六天了。起病时人打摆子,嘴唇青紫,随后浑身疼痛,烧得满口胡话。” 孩子父亲沉吟片刻回道。胡美连忙取出体温计塞进孩子的腋下,然后又拿起针头刺向孩子的耳垂,取血数滴,吩咐助手迅速送去化验。很快化验单便送到胡美的手中,他盯着纸上“检出疟原虫”的结果,又扫了眼体温计上40度的红色刻度,语气笃定:“孩子得的是疟疾。”胡美话一出口,诊室内顿时一片寂静。犹如焦雷劈下,孩子父亲双腿发软,瘫坐在地,双手抱头抽噎。

孩子父亲深知,疟疾是要命的恶疾,曾经夺走过无数人的生命。这些天来,他带着孩子四处求医,试遍了治疗疟疾的古方名药。但无论是《伤寒杂病论》中的“柴胡桂姜汤”, 中的“青蒿取汁” 还是《千金要方》中的“鳖甲丸”,都无济于事。为求转机,昨天他还专请菩萨上门镇宅驱邪,劳神费力却如泥牛入海。此刻,胡美给出的诊断还是疟疾,绝望如潮水般已将他淹没。

胡美见状,完全明白了孩子父亲的心理,安慰他道:“别急!西医有专治疟疾的新药,孩子能好起来的。”听到这话,孩子父亲干涸的双眼重新燃起希望之光。他宛如溺水者抓到浮木般,紧紧抓着胡美的袖口。胡美未再解释,而是直接消毒、抽药、注射一气呵成,给孩子注射了一支奎宁。

翌日,当朝阳爬上窗棂,孩子的滚烫手心开始转凉,紧闭的双眼缓缓睁开。见此,孩子的父亲瞬间激动得跌跌撞撞地跑进医院诊室跪谢道:“感谢胡医生的大恩大德,孩子醒过来了啦!”胡美快步走进病房,望着孩子懵而虚弱的眼神,心里很是欣慰。

两天后,日前睁眼都费力的少年,却稳健地跨出了医院大门。看到他重新泛红的脸颊和眼中跳动的生机,围观的人群纷纷赞叹胡美医术高明。随着消息不胫而走,那些在传统药石、神佛庇佑中折腾无果的患者,如同找到救星,纷纷奔向雅礼医院。

胡美的医术声望如湘江之浪扩散,迅疾传遍长沙。

伍

清晨,胡美正在为昨天用过的器具消毒,忽然,医院大厅内响起一串清脆的鞭炮声。他抬头望去,那个腿蜷如虾米的男孩,此时正骑在父亲的肩上,挥动着绣有“妙手回春”的锦旗。那双欢快摆动的小腿,让胡美想起了前不久其父亲带他就诊的情景。

医院大门“吱呀”打开那一刻,孩子父亲便挑着一担箩筐疾步进入。箩筐一头压着褪色的蓝色包袱,另一头坐着一个四岁的孩子,双腿呈现奇异弧度,宛如折翼的小鸟。胡美目光掠过孩子的腿脚,心里已然明了,便主动地问:“孩子怎样?”父亲小心翼翼将孩子抱起,指着腿上残留的药膏说:“这孩子得了盘腿症,四岁了还不能走路。北门梅医生的药膏,西门龙医生的银针,还有城中雷医生的汤药都试过了……”他脸色焦虑,指节捏得发白,“整整一年了,我带着孩子跑遍方圆百里,可他至今仍然站不起来。”听着,胡美连忙把他们引进了诊室。

父亲将孩子放在检查床上,胡美从脉象到舌象,从心肺到体温,一一做过检查。各项显示不见异常,他双眉微蹙,转头问道:“孩子出生时,母乳喂养情况怎样?”父亲神色黯然回应:“这孩子从小可怜,母亲产后一滴奶水都没有,全靠米粉喂养大。”胡美不再多说,便双手覆向孩子蜷曲的双腿,用指尖轻轻按压膝盖凸起处,又顺着凹陷的腘窝缓缓揉捏,感受肌肉与骨骼的状态。孩子两腿一缩,本能地反抗。胡美便一边抚慰,一边拿起,从胫骨到腓骨轻轻敲打,俯身细听骨传导的声响。孩子父亲焦急地在一旁等待着结果,诊疗完毕,胡美一面收拾器具,一面语气果断地说:“孩子是由于缺钙,导致双腿骨骼畸形,单靠吃药打针是无法根治的。”听到这样说,孩子父亲顿时嘴唇颤抖,半晌说不出话来。

望着孩子父亲满脸绝望的神色,胡美神思凝滞,久久伫立原地。他想了中文老师杨先生曾经说过的华佗。杨先生说《后汉书》中有记载,华佗治病“疾若发结于内,针药所不能及者,乃令先以酒服麻沸散,既醉无所觉,因刳破腹背,抽割积聚。”可惜后来麻沸散失传,华佗的开膛破肚疗法便成为历史,不能不让人遗憾。想到这里,胡美忽然眼前一亮,这不正是中西医交融互补的又一个突破口吗?他毅然决定打破不做外科手术的自设禁锢,脱口而出对孩子父亲说:“老乡,可试试手术治疗不?”孩子的父亲沉吟片刻,两眼通红,叹道:“也只能这样,没别的路可走了。”

手术那天,孩子嗅过麻醉剂后,眼睛眨巴眨巴,很快陷入沉睡。胡美执起手术刀,划破肌肤的那一刻,孩子的父亲死死攥紧拳头,喉咙发紧地注视着。手术刀随着胡美的操作,灵巧自如地游走。他的指尖悬在血肉之上,时而精准挑开筋膜,时而快速切开粘连组织。当用骨钳夹着变形的骨骼进行矫正时,手术室内响起沉闷的“咔嗒”一声。孩子父亲别过头,不敢再看,耳边随即传来胡美果断的声音:“角度已经调整到位,骨面贴合如榫卯般严丝合缝,放心!”接着,他用丝线缝合了肌肤,又套上石膏固定。收拾好器械后,他便掏出胸前的怀表看了看,刚好一个小时过去。孩子父亲随着推车走出手术室,望着孩子石膏固定的双腿,那块悬在心头的石头似乎落了地。

石膏拆除那日,阳光洒进诊室。孩子颤巍巍地扶着墙,终于迈开了第一步,孩子父亲眼眶通红,双手哆嗦,一把抱起孩子高喊:“我儿能走啦!”从此,手术治疗便成为雅礼医院的“金字招牌”, 让许多曾经针药无效的患者看到了新的希望。

陆

暮色初临,胡美推开家门。

妻子脸色凝重地迎上前说:“隔壁家的太太走了,难产。”“请医生了吗?”“没有。”听到妻子的回复,胡美有气无力地放下手中的提包,喃喃自语道:“在这生死关头,西医和中医的法子,难道就不能合着一起使用吗?”

次日,胡美一跨进医院大门,就找侯先生商量。侯先生告诉他:“其实,中医对难产也并非毫无办法。中就有记载:产难之由有六……”听完侯先生的介绍,胡美灵光一闪:“这么看来,西医的器械助产和剖宫产完全可以与中医形成互补。”侯先生却摇着头回道:“我们讲究男女大防,你个大男人为孕妇接生,难以接受。”胡美沉默了,心里暗暗期盼,能有机会改变这种局面。

不久后的一个午夜,胡美被急促的敲门声惊醒:“大夫,快,我家少奶奶难产。”胡美一骨碌起床,抓起黑色手提箱往外走。连续两日暴雨,街道积水成河。街道上零星亮着微弱的灯光,胡美跟着前来的仆人艰难地行走在积水之中。走至街区第一道栅门,仆人敲打着栅栏大声喊:“开门!”“不行,要等六更才开……我家有人难产。” “接生?怎么是个戴眼镜的男洋人?”仆人怒火燃起,威胁道:“你不开,我就到官府告你!”这时,一位干瘪老头懒洋洋地走下来,把门开了。穿过栅门,胡美他们继续涉水前行。三更时分终于到了城北的目的地。门庭上方两盏罩灯亮得格外刺眼,仿佛就是那焦急等待的目光。胡美顾不上喘息,随仆人快步走进了宅院。

一眼望去,宅院里的窗门、柜门、抽屉、箱盖全被打开,张牙舞爪似的,透出一种说不出的怪异。仆人见胡美满脸愕然,连忙解释:“这是老辈留下的规矩,家里有人临产,就得这样四敞大开,图个顺顺当当。”话音未落,胡美便疾步走进卧室。室内蒸腾着血腥混杂汗酸的气味。产妇瘫在被汗水打湿的被褥里,手指深深地抠进了床垫。“哎哟”的痛苦呻吟声时断时续,带着风中游丝般的颤抖。“几天了?”胡美急促地问道。“整整两天了”,站在一旁的丈夫,额头上满是豆大的汗珠,声音发颤:“扎过银针,催生丹也服过了三剂,可……”不等丈夫说完,胡美疾声打断:“快,只能器械助产!”他拉开手提箱,迅速取出了一瓶麻醉剂和助产器械。

室内只剩下两个接生婆,就像是被夺走了巢穴的两只老鹰。胡美朝门外唤进一位年轻女仆,比画着手势,教她操作。女仆按示范举起麻醉剂瓶,随着胡美的指令,药水有序地滴向罩在产妇头部的面罩。“一、二、三、四……”顷刻间,产妇在麻药的作用下便发出绵长的呼吸,进入沉睡之中。胡美随即拿起银光闪闪的产钳,精准地探向产妇的体内,两个接生婆吓得倒抽冷气,紧紧地蜷缩在一起,褶皱的脸上写满了惧色。胡美屏气凝神,手腕轻轻转换角度,配合宫缩的节奏,缓缓地牵动着产钳……

没过多久,一声雄壮清亮的啼哭声骤然划破寂静,沉睡的宅院瞬间惊醒。急促的脚步声从四面八方一齐涌到卧室门外,人们尽是悬心落地的喜悦。胡美双手打拱,向着婴儿的祖父、祖母和父亲送上恭喜:“是一个男孩!”

五更时分,胡美推开家门,双腿仍不由自主地发颤。他扶墙舒了口气,在昏暗的灯光下,反复摩挲着手提箱的搭扣,仿佛触到产钳的余温。望着窗外渐白的天空,他嘴角牵起一抹笑意——这场打破传统的接生方式,终将在人们的旧观念里激起层层波澜,为更多的产妇送去福音。

人们把西医喻为“西枝”,而“岐黄”则泛指中医。随着胡美用中西医交融互补术叩开长沙乃至湖湘人们的心扉,雅礼医院实现了“西枝岐黄第一耕”,医术声名宛如湘江的春潮,激荡湖湘。

1914年,在湖南都督谭延闿的支持下,雅礼协会与湖南育群学会签订合作协议,雅礼医院改名湘雅医院,开启了百年医道传承。从此,“湘雅”二字在中西医结合的历史长河中熠熠生辉,仿若岳麓山巅熹微的晨曦,快速地向四周挥洒、扩展……

摘自《长沙晚报》

责编:罗嘉凌

一审:黄帝子

二审:苏露锋

三审:范彬

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号