彭浬 湖南日报·新湖南客户端 2025-07-21 16:05:07

编者按:近年来,长沙市天心区青园街道全面贯彻新时代党的组织路线,坚持以党建引领基层治理,探索出“支部建在小区、服务沉到家门”的特色模式,通过“青合力”区域化党建联盟、小区党支部等“五方”力量、党员先锋队等载体,有效破解老旧小区管理难、居民参与度低等问题。为全面展现其治理经验及成果,挖掘基层党员先锋事迹、治理成效案例,特推出《党旗聚力·幸福青园——青园街道党建引领基层治理创新实践》系列报道。

湖南日报·新湖南客户端通讯员 彭浬

在城市化进程加速的背景下,老旧小区、混合型社区的管理与服务往往面临诸多挑战。

位于天心区青园街道康园社区的沁园小区,作为长沙市委党校的职工宿舍区,曾是一个典型的“关系疏离体”。市委党校的职工与后期入住的商品房业主之间,因身份背景、生活习惯差异,一度存在无形的“心墙”,邻里关系淡漠,公共事务参与度低。

如何打破隔阂,激活治理“末梢神经”,将“生人社区”变为“熟人社区”?沁园小区的破题之道,就在于紧紧抓住党建引领这一主线,创新性地深度联动市委党校这一独特资源,以“红色引擎”驱动组织重构、服务升级、治理协同,成功探索出一条“校地共建、党群同心、多元共治”的基层善治之路,将一个曾经的疏离之地,嬗变为如今和谐温馨、其乐融融的幸福家园。

校地联手强“主轴”,“一肩挑”担起治理主心骨

沁园小区的蜕变,始于组织体系的深度重塑。其核心在于与市委党校的深度共建,这不仅是资源的引入,更是治理理念与力量的深度融合。

在市委党校有力支持下,小区创新建立“1+4+N”组织体系。在青园街道党工委指导、市委党校支持下,成立了以小区党总支(功能型)为核心,成立1个实体型党支部和4个功能型党支部,整合凝聚在职党员、退休党员、流动党员、物业党员等力量,吸纳100余名党员成为治理骨干。尤为关键的是,在市委党校专家的指导和党员群众的共同推选下,成功实现了小区党总支书记与业委会主任“一肩挑”。这一模式有效破解了以往“两张皮”、权责不清的难题,确保了党组织的领导核心作用与居民自治组织的执行主体作用高度统一,使决策更高效,落实更有力。“一肩挑”书记(主任)成为凝聚共识、协调各方的“主心骨”。

市委党校将沁园小区作为重要的基层实践教学点和理论宣讲前沿阵地,组建由党校教师、优秀学员、小区党员骨干共同参与的“沁园”理论宣讲队。他们不仅讲授党的创新理论和方针政策,更紧密结合小区治理的实际案例,将“大道理”转化为居民听得懂、用得上的“家常话”。半年内开展专题党课、政策解读5场,有效提升了党员群众的思想认识和参与治理的自觉性,筑牢了共同奋斗的思想根基。党校的资源赋能,为小区治理注入了深厚的理论支撑和人才活力。

党群服务筑“暖巢”,“家门口”变奏幸福交响曲

小区的和谐融洽,离不开有温度、有活力的物理空间和精神纽带。社区和党校合力精心打造的沁园小区党群服务站,正是这个蝶变的“催化剂”和“孵化器”。

服务站摒弃了“行政化”面孔,定位为居民“家门口的幸福港湾”。这里窗明几净,桌椅齐全,装饰温馨,日常化身为居民的“暖心窝”。老党校职工与外来新住户在这里围坐,一杯热茶,几句家常,分享生活琐事、交流育儿心得,曾经的隔阂在日复一日的“围炉夜话”中悄然消解。服务站也成为打破身份隔阂、促进邻里融合的“情感枢纽”。

服务站创新推行“支部轮值+群众点单”服务模式。5个党支部按月认领主题,通过微信群广泛征集居民需求,“定制”服务项目。今年以来,“小区春晚”让居民自编自导自演,欢声笑语拉近距离;“书香映党群”读书分享会,让不同背景的居民在书香中找到共鸣;“家庭故事会”分享家风家教,传递正能量。这些由居民点单、支部承办的活动场场爆满,服务站成为人气最旺、笑声最多的地方,有效满足了居民的精神文化需求,增强了归属感。

多元共治织“密网”,“邻聚力”破解治理千千结

和谐的社区氛围,需要精细、有效的治理网络作为保障。沁园小区依托党群服务站这个平台,织密了三张关键网络。

在党总支号召和市委党校退休老党员、在职党员的带头示范下,由在职党员、退休干部、热心群众组成的31人“片-组-邻”三长队伍迅速集结。他们活跃在楼栋单元,践行“每日巡、经常访、随手记、及时报”工作法,如同社区的“毛细血管”和“神经末梢”,全天候感知社情民意。累计收集涵盖环境卫生、设施维修、邻里纠纷等各类诉求73条,成为党总支和业委会精准施策的“信息源”。三长们不仅是信息员,更是调解员、宣传员,在化解小矛盾、传递正能量中发挥了重要作用。

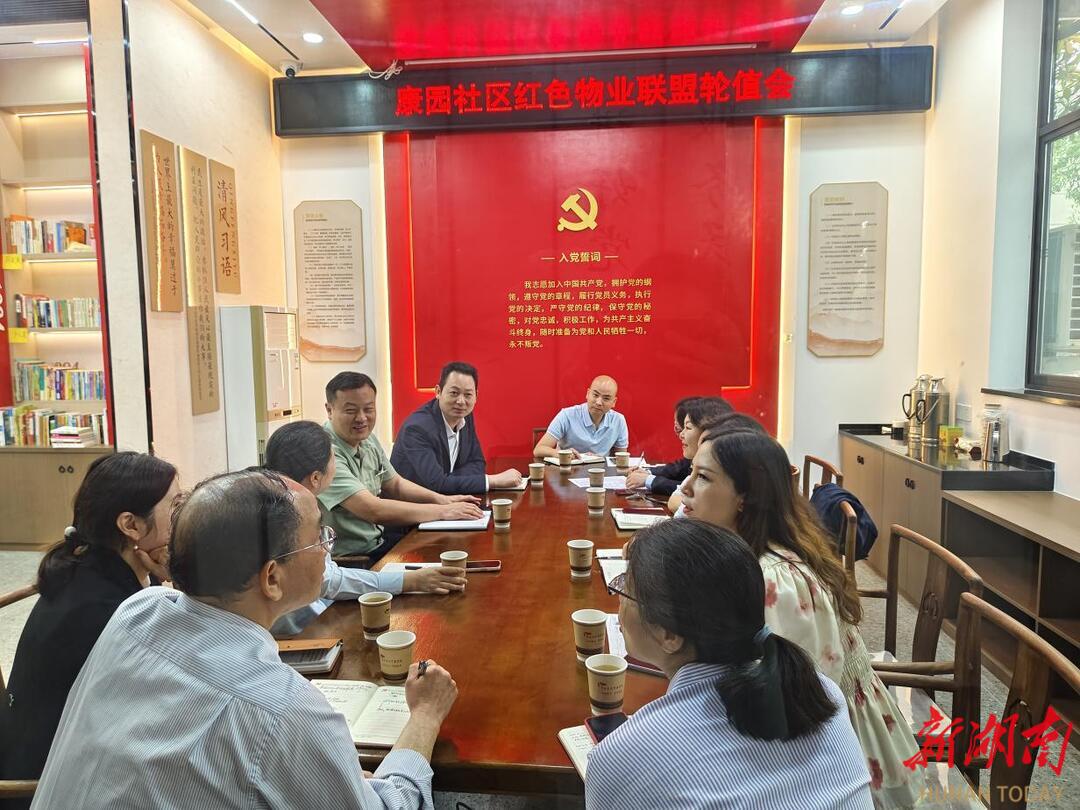

社区创新性地将物业企业党建深度融入小区党建,早在2020年就升级打造“红色物业联盟”。联盟通过章程规范、月度调度、季度讲评、年度测评,形成互帮互学、共商共建的良性机制。今年4月首次在沁园党群服务站开展的轮值会议制度,将会议开到小区一线,并邀请业委会主任列席,现场看、当面谈、共同议,高效解决了停车难、环境整治、设施维护等一批“老大难”问题。联盟成为提升物业服务质量、响应居民诉求的“快速反应部队”。

面对小区旧改、电梯加装等涉及多方利益、协调难度大的复杂矛盾30余件,市委党校退休的老教授、老干部们发挥政治优势、经验优势和威望优势,组建“银发先锋”调解团。他们凭借深厚的理论素养、丰富的人生阅历和公正的立场,耐心细致地做工作,讲政策、摆道理、融感情,成功化解了一个个“硬骨头”,赢得了居民的高度信任。他们的参与,是校地共建在矛盾化解层面的生动体现。

【感言】

红色纽带系真情,同心共治谱新篇

彭浬

如今的沁园小区,早已褪去昔日的疏离与淡漠。清晨,老党校职工与外来户新邻居在服务站前的小广场一同晨练;傍晚,孩子们在党群服务站的书香角一起阅读玩耍;楼道里,互帮互助成为常态;议事厅内,居民们为家园建设踊跃建言。党组织“一呼百应”、业委会“有求必应”、居民“事事响应”的生动局面已然形成,实现了从“靠社区管”到“同心共治”的华丽蝶变。

沁园小区的实践深刻揭示:共建是基础,共治是关键,共享是目标。与市委党校的深度共建,提供了强大的思想、组织和人才支撑;党总支书记与业委会主任“一肩挑”,构建了坚强有力的领导核心;党群服务站作为实体化阵地,则成为凝聚情感、提供服务、化解矛盾、促进融合的温暖载体。这三者如同稳固的“铁三角”,共同发力,成功拆除了横亘在居民心中的“围墙”,织就了基层治理的幸福图景。

沁园小区不仅是青园街道的“红色样本”,更是新时代党建引领基层治理,破解混合型社区治理难题,构建人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体的一个生动缩影和成功实践。校地共建这条“红纽带”,正持续传递着温暖与力量,引领沁园小区驶向更加和谐美好的未来。

责编:李玉梅

一审:李玉梅

二审:王文

三审:刘永涛

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号