湖南日报 2025-07-07 07:27:33

文|徐文斌

我的从医生涯源于童年的一个场景。小时候,我姨姥爷是村里的赤脚医生,他总背着一个画着红十字纹样的小木箱,挨家挨户为乡亲们看病。我喜欢跟在他身后,帮忙拎东西,或者在一旁默默观察。他用听诊器贴在病人的胸口时,我总会屏住呼吸,好像自己也能听到身体里的“声音”。这种简单又神秘的仪器,让我对医生这个职业充满了向往。

2005年,我考入浙江大学医学院,成为一名骨科医生。骨科的工作让我感受到手术给患者带来的直接改变——很多病人带着疼痛、躺着进手术室,但术后很多人不仅不痛了,甚至能站起来,重新行走。这个神奇的瞬间,让我再次着迷,也让我选择了这个方向。

行医13年,我深刻意识到医学不仅仅是手术刀下的“修复”。许多患者对疾病的认知不足,延误了最佳治疗时机。我的病人里,有70多岁的阿姨,腰腿痛、行走困难,认为这是“正常老化”,直到严重到无法排尿才来医院;也有50多岁的货车司机,因为家庭经济负担重,忍着多年的腰痛,直到神经受损、大脚趾无法抬起才不得不求助医生……

这样的病例见多了,我开始思考:能不能做点什么,让更多人了解疾病的早期信号,避免让身体状况拖到“最后一刻”?

其实大概80%的病人都无需手术,只要通过科学的保养和休息,加上适当运动,都会慢慢好起来。我希望通过科普,把这院外80%的人群照顾到。

一周里,我有四个上午在门诊坐诊,一次门诊要接诊30多位病人,有时忙到下午两点,即使加号也只能看80位病人;一周三天安排手术,每天从早到晚,有时候一天下来要完成10多台手术。即使忙碌如此,我每年平均接诊的病人,不过8000多名,手术也只有1000台。

我意识到,无论我如何努力,面对面诊治的患者数量是有限的。

这些年,医院倡导年轻医生多做健康科普,鼓励大家运用当前的短视频形式,主动在新媒体平台发声,希望通过简单生动的形式,帮助更多人养成健康生活习惯,推动疾病关口前移。

于是,我也顺势而为,开始在主流社交媒体上发布科普短视频。

我的第一条视频拍摄于2022年的一个深夜,女儿睡着了。我在书房里架起设备,穿好衬衫,打好领带,请妻子帮忙操作。这条视频显得很生涩:画面单调、声音不清晰,身着白大褂的我坐在镜头前,像上课一样讲解疾病知识。

很荣幸,慢慢地,我的视频受到了成千上万网友的喜爱,也在大家的帮助下越做越好。

借助平台的力量,我发现一条好的科普短视频能被数千万人观看。它不受诊室门口排队的限制,也能覆盖更多潜在的患者。

这也让我很振奋。科普视频可以作为医生工作的补充,超越地理和时间,将健康知识传递给更多人。

用故事与知识,普惠更多人。

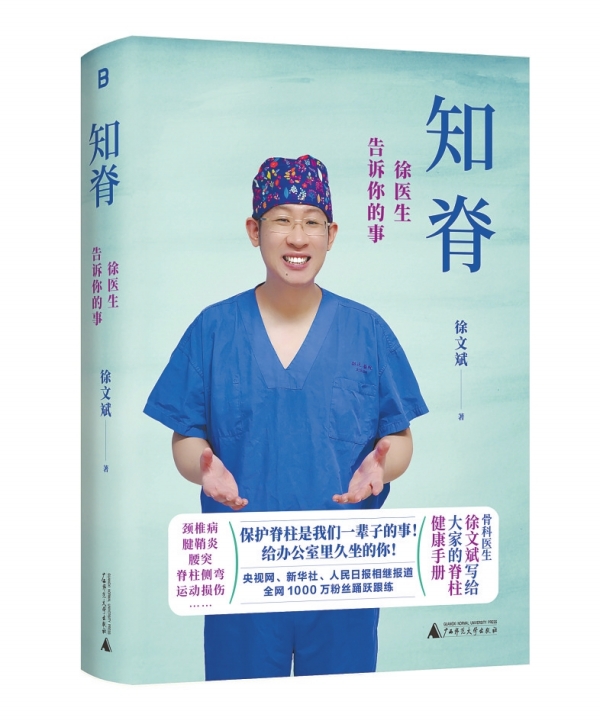

这本书(《知脊:徐医生告诉你的事》广西师范大学出版社),是我拍摄科普视频之外的另一种努力。

老百姓都很能忍,他们不愿意看病,也不知道什么时候该去看病。医院里总是人山人海,拥挤的电梯、复杂的看病流程让人望而却步。

这本书不仅包含了病症相关的知识,告诉大家如何预防疾病、缓解不适,以及什么时候得去医院,还有部分看病流程的建议,帮助大家少走弯路,减少对于看病的抵触与恐惧。

同时,书里还收录了18个诊室里的故事。我们总说,动之以情,晓之以理。知识是有门槛的,而故事是写给普罗大众的。总有些人能从他人的故事里,找到自己人生的影子,拾起治疗的勇气。

美国哲学家图姆斯曾说过:“大夫,您只是在观察,而我是在体验。”

我也希望通过这些故事,让更多人感受到,医生,其实是与人打交道的职业。作为医生,我们能够看见病人,去理解对方的处境与需求,站在他们的角度处理问题,缓解他们的痛苦。

就像小时候那副简单的听诊器,它传递的不仅是身体的声音,还有人与人之间的信任与温暖。我相信,无论是医生,还是患者,我们都在这份信任中,寻找更健康、更有尊严的生活方式。

愿这份努力,能为您带来帮助与启发。

责编:刘涛

一审:易禹琳

二审:曹辉

三审:杨又华

来源:湖南日报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号