2025-07-01 08:04:49

文/张永中

仲夏天的雨,来得恣肆滂沱。这次冒雨上南山,还是没有撞到云开雾散,雨过天青的好运气。

由城步县城出发,顺巫水西南行约八公里,经桃林滩再溯边溪上行,就是上山的路。到了进山口,雨,还是狠狠地下着,路边坎上的泠泉已挂成练瀑。不时有泥石挟着草树滑落到路中。山在半遮半掩之间,路在似有似无之中。车窗上是横向行走的雨线和浓重的湿气。视界里,雨,成了重点。雾,成了重点。

南山国家公园候选区

南山国家公园候选区

进,还是退?老天在考验我们的意志。

其实,上山前,朋友就劝告我,这个天上南山,你是什么都看不见的。

依然是义无反顾地前行。走着,走着,雨,雾都不是重点了。重点是这路的陡峭,路边浓重的绿。路盘绕在溪谷丛林里。像闯入深海里的一叶舢板,随时都会被这绿的巨涛掀翻,淹没。

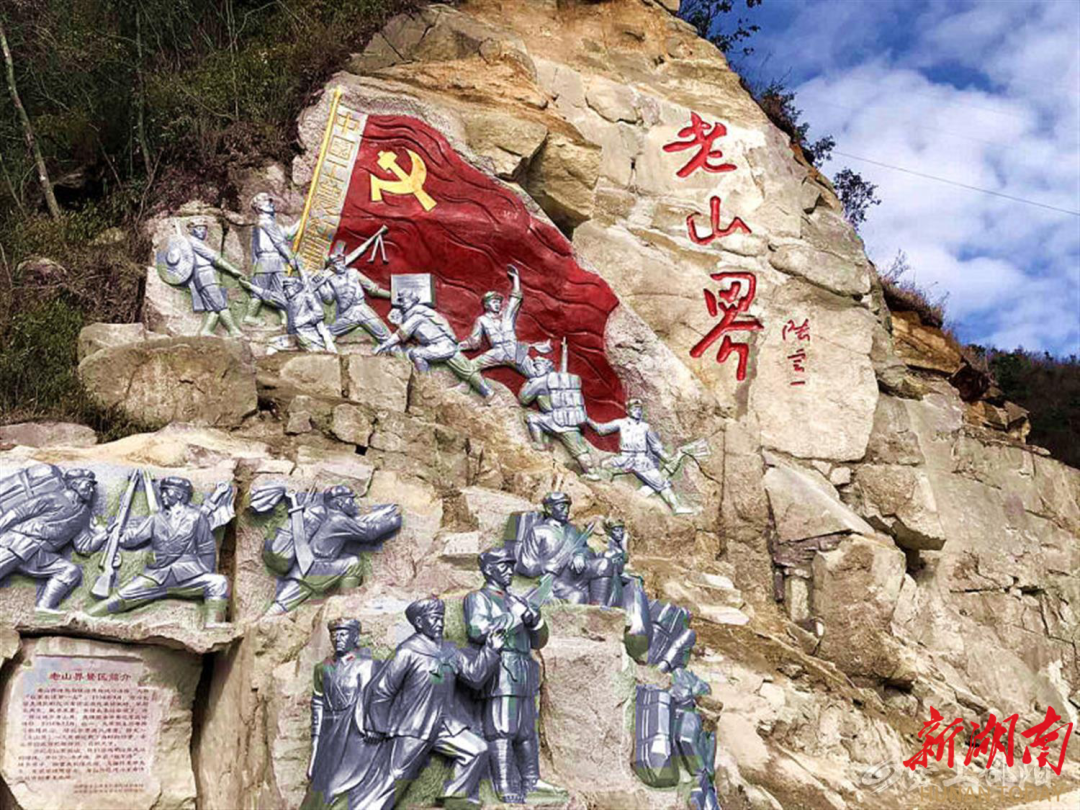

车,回过悬崖上几个之字弯后,到了一个叫老山界的隘口。我们在风雨的间歇处,下车看了一段著名的古道残迹。这段湘桂古道,是因了红军老干部陆定一的一篇《老山界》回忆录得以扬名的。有心人,把《老山界》的全文镌刻在了一块崖石上。雨中,我将早在我们中学课本上能背诵的文字,又复习了一遍。同一篇文章,从五十年前的无心诵读,到五十年后的注目默念,已不知是心中的几番沧海桑田了。这篇文章,是苦难辉煌中,革命者的牧歌史诗。是唱给一代人的血色情歌。现在读来,历史现实的穿越感交织于心,仍让人吁唏叹奇。昔日的星光火烛,马嘶枪鸣早已窨入时间的空谷。

城步老山界

城步老山界

过了老山界,雨依然未停。在南山国家公园管理局的兰小明先生的带领下,我们去看一所老哨台。哨台始建于1963年,是南方一个著名的防空哨位,海拔近两千米。随着电子通讯技术的改进,这座仅凭肉眼观测的哨所,被裁撤了,但守哨营盘依然还在,艰苦奋斗的精神还在。成了文物保护单位。

高山红哨

高山红哨

上往山顶,风把我们的伞翻转成了倒喇叭。雨,横着打在我们身上,伞,没有用,也撑不住。雨,扫湿了我们的裤脚,扫湿了我们的鞋。风雨中的高山草原,绿意翻腾,视界苍茫。立于高处,兰小明把发源于南山国家公园候选区南北两麓的水源头指给我们。往南的一脉流向珠江,往北的几脉分别流向沅水,资水和湘江。我想,也许,打湿我左脚的雨,就流向浔江,经西江,汇入了珠江。打湿我右脚的雨,就流向了巫水,再汇沅水。还有,从额角滴下的,会流入夫夷江,进到资水。而从发梢上飘走的,一定去了流往湘江的紫水河。

从哨台下来,我们已被风吹雨泼地弄得一身狼藉。兰小明坚持邀请我们先到他家里去坐坐,等烘干了衣鞋再下山。还特地要他妻子按当地习俗打了油茶款待我们。交谈中得知,兰小明和妻子小阳,是当年一个从南麓,一个从北麓,来山上汇合相识而成家的,都是南山老员工。几十年,夫妻见证了南山从荒山界到南方高山大牧场,直到纳归国家公园的蝶变史。

下山的路,是顺着流往巫水的边溪走的。一个上午不停的雨,溪水已比来时涨了好几尺。溪边的草树有的淹得只剩下梢头在水面挣扎着。原来的漱流,成了湍流。滩流,成了平流。水却是半透明的淡蓝。

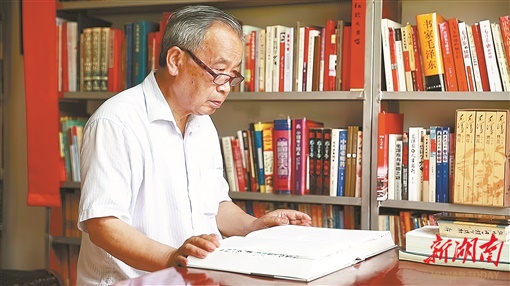

原路下山,除了雨,本已平淡无奇。无意间听同行的丽娜说了一句,博智的家就在这一带。得知这里离博智家不远,我就执意要去“自强图书宬”看看。我们立马将导航调往丹口镇,下团社区。“自强图书宬”是博智的父亲杨光勋先生倾力打造的一间私家书屋。藏书已达5万余册。作为农村书屋,全国都小有名气。去年,我在一篇谈读书的文章中写到过“自强图书宬”。就一直想找机会去那里看看。怕给朋友添麻烦,快到时,才给博智打电话。博智说,不凑巧,父亲已去邵阳城里了。在新疆出差的博智就临时安排他表哥接待我们。按导航,我们准点到了丹口镇下团社区。雨依然在下,平时瘦细的扶城河,现在都满沟满濠的了。小街道成了河,车只好在街上犁浪而行。

自强图书宬创始人杨光勋先生在整理书籍

自强图书宬创始人杨光勋先生在整理书籍

尽管心里有着预期,到时还是震惊到了,这山谷里的小镇,如此狭小。这仅有三层楼的书城,又如此逼窄。书,却无处不在,成行成排,成堆成山。看得出,每一本书都是经过主人精心摩挲打理过的。几乎每册书上都有主人一丝不苟的毛笔签注。某书购于何时何地,某书为何人所赠。都标得明明白白。有意思的是,很多标注签款都是写在书口切面上的。这让每一本书,都有了自己独特的标记。这种手法,我们过去也干过。每买到新书,除了迫不及待地在扉页上署上大名,购书日期,地点,遇到厚一点的书,就用手把书切口一撇,搓出一个小扇面,再在上面署上大名,等书口一还原,一个歪歪的签名就留在切口上了。这是窃书者无法抹去的记号,也是书与书主终生不解的契约。后来,进书多了,学会了小讲究,多半以钤印代替署名,再讲究点的,就贴以藏书票,一标志主权,二显示文雅。但这里的书,很少钤印,更没有什么藏书票,多是书主人一笔一画的工整小楷书写,这成了“自强图书宬”每一本书别致的符号和基因。

博智表哥,把我们引到书楼角落的一张简易书桌前。这就是光勋老人日常来看书,护书,写字和修裱图书的工作台。有点散乱,却是一个工作现场状态。我想象着,光勋老人在此办公的样子。背影中,他就是一位播文种字的老农,五万卷书,正是五万戽种子,而三层书楼,便是他一生躬耕的南山垄亩。

一盏马灯的故事也是从杨家链接出来的。

同行的邹丽娜先生(没错,他是先生,不是女士),文杰,给我推送了当年记者重走长征路时采访到的另外一个与杨家有关的故事。向记者讲这个故事的是杨光勋的弟弟杨光清。1934年9月,一支红军部队开到南山下一个叫丹口下团的地方,这里是有着几百年历史的湘桂古道的老驿站。红军曾安排伤员借住了杨家。临别时,为表谢意,把一盏马灯留赠给了杨家。说起这盏灯,就让我联想到了刚刚在石碑上读到的《老山界》红军夜上南山界,在之字形崖道上,那融入星光的接天火把。这盏马灯现已被杨家传家珍藏。

丹口镇下团村支部委员戴廷安先生(左)、本文作者张永中先生(中)、邹丽娜先生(右)在自强图书宬

丹口镇下团村支部委员戴廷安先生(左)、本文作者张永中先生(中)、邹丽娜先生(右)在自强图书宬

一盏旧马灯。一座小书城。偶然又必然地组合在这个家族的命运里,似乎有了一种谶喻。一本书,一条出路。一盏灯,一个方向。让杨家人,下团人,丹口人,还有南山人,从这山与沟的迷阵里走了出来。

离开丹口,车再盘山绕行,下到山底,雨才停下来。

沿溪而返,相迎复相送的便是云开雾散的雨后青山。

2025年6月26日

责编:周洋

一审:周洋

二审:曾佰龙

三审:邹丽娜

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号