眭达明 《文史博览》 2025-06-30 16:04:42

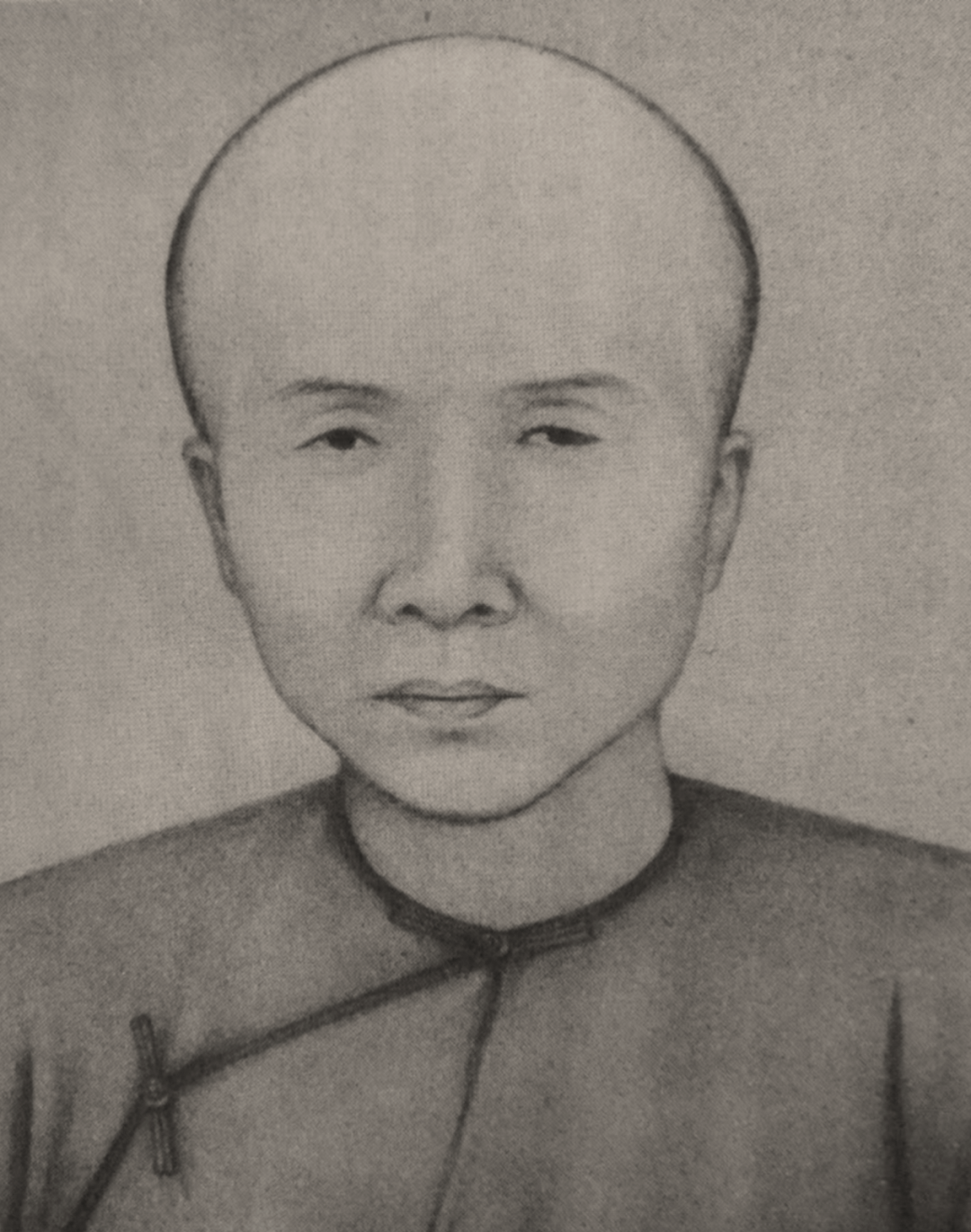

曾国藩画像

曾国藩画像

文/眭达明

曾国藩在咸丰十年(1860)七月十七日日记中写道:“傍夕接次青信三件、南屏信一件,必欲余派吴退庵带勇三千。夜,头闷颇甚。”

信中写到的“次青”叫李元度,“南屏”叫吴敏树,“退庵”叫吴士迈(湖南岳阳人)。李元度是吴士迈挚友,吴敏树是吴士迈堂兄,他俩与曾国藩都有十分亲密的关系,因此其要曾国藩让吴士迈做三千人统领时,口气都不容商量。

曾国藩当时刚当上两江总督,急于扩充兵力,一时却找不到好的带兵统领,好友极力向自己推荐人才,按理说求之不得,而他却深感头痛,这是为什么?

/壹/

并非每个读书人都是带兵打仗的料

七月十七日当天,曾国藩给李元度回了一信,从中便可略见端倪:“吾辈均属有志之士,亦算得忍辱耐苦之士,所差者,且夫尝思咬文嚼字之习气未除。既想学战,又想读书,所谓‘梧鼠五技而穷’也。仆今痛改此弊,两月以来,不开卷矣。阁下往年亦系看书时多,料理营务时少。其点名看操、查墙子等事,似俱未躬亲,此后应请亲任之。阁下赞吴退庵之贤,证以胡宫保所称,似亦学问中人,非军旅中人也,俟相见再议。”

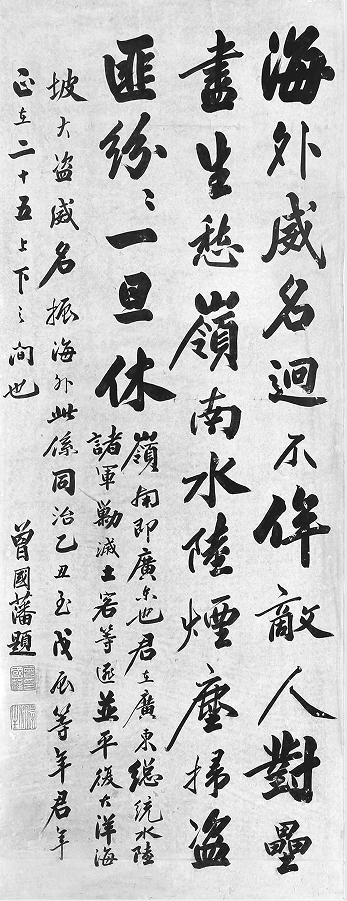

曾国藩手迹

曾国藩手迹

原来曾国藩抹不开情面,迫不得已答应李、吴两人的要求,同意让吴士迈招募三千兵员(两天后正式下达的招兵命令是二千五百人 ——笔者注)后,心里总觉得吴士迈是“学问中人”而“非军旅中人”,尤其听说吴士迈打算从史书中收集与摘录战例用作带兵打仗的方法和谋略后,曾国藩更觉得他是个典型的书生和“马谡式”人物。为此,在下达招兵命令的同一天,他再次写信告诫李元度:“吴退庵事,即照来示札饬募二千五百人,录札奉达。军事是极质之事,‘二十三史’除斑(班)、马外,皆文人以意为之,不知甲仗为何物,战阵为何物,浮词伪语,随意编造,断不可信。仆于《通鉴》中之不可信者,皆用笔识出矣。退庵若以编辑‘二十三史’成书,为治军之蓝本,则门径已差,难与图功。阁下与之至交,须劝之尽弃故纸,专从事于点名看操、查墙子诸事也。”

可见曾国藩组建湘军后,虽以书生领农夫,但并不认为每个读书人都是带兵打仗的料,比如“咬文嚼字之习气未除”的“书生”,就是此类。而他之所以认定古代文人记录的战例都是纸上谈兵,一点儿也不靠谱,是他精心做过考证,发现书上记录的事实与实际作战情况严重脱节的经验得来的,因而完全不值得相信。

明明知道吴士迈做学问是把好手,带兵打仗未必在行,让这样的人做统领,曾国藩岂能放得了心?

十七日信中曾国藩写到的“梧鼠五技而穷”语出《荀子·劝学》,意思是螣蛇无足能飞行,鼯鼠(即梧鼠)身怀五种技能却没有一样精通。意在说明:读书人如果既想学战,又想读书,带兵打仗时必然分心。还说这是嗜书如命的文人官员的通病,李元度和他本人都是这种人。所以曾国藩又说:自己已经痛改前非,希望李元度也能认识其危害,此后专注“点名看操、查墙子”等事。

李元度画像

李元度画像

至于李元度用胡林翼说过的话来证明吴士迈之贤,曾国藩更是得出了完全相反的结论。就笔者目前所能掌握的资料看,胡林翼不仅没有说过吴士迈能成为好统帅,而且曾经公开断定他在军事上“必不可用”:“知兵事不得脱身,向李次青苦求人才,次青举二人,一邢星槎(邢高魁),一吴退庵。退庵在岳州见十日不发一言,弟运神力慧眼,决其必不可用。”

胡林翼既然“决其必不可用”,那么李元度为了让曾国藩放心任用吴士迈,硬说胡林翼称赞过吴士迈多么贤能,那就完全不符合是事实,曾国藩怎么会相信他说的呢?所以曾国藩对李元度说:吴士迈究竟贤不贤,在信中是讨论不清的,只能等见了面再说。

/贰/

曾国荃和曾国葆也反对任用吴士迈

当年八月初六,曾国荃给曾国藩写来一信。初八,曾国荃和曾国葆又联名写来一信。在这两封家书中,都谈到了不能让吴士迈做统领。

曾国藩是十一日白天和晚上先后收到这两封信的,第二天他就回了信。信中说此事不能反悔,更不能收回成命。他说,黄冕推荐的胡镛和彭汝琮,其中更有难言之隐,但也不能不用,因为黄冕的面子也不能不给。如果用了胡镛和彭汝琮而不用吴士迈,岂不是待彼太宽而待此太褊!为了一碗水端平,所以两边的人都得用。曾国藩又说,罗泽南、王錱、李续宜以及他本人,当初也是好说大话喜唱高调的,后来还不是磨炼成为讲究实际的人?所以周之翰和吴士迈虽然也存在“高亢”的毛病,但品行毕竟不差,只要大节好,其他毛病都会慢慢改正。曾国藩为此总结出了一句名言:天底下没有毫无缺点的人才,也没有毫无嫌隙的交情,在大的地方持守正道,小的地方包容掩饰,这样就可以了。

然而曾国藩的苦口婆心,并没有做通两位弟弟的工作。当年十一月吴士迈到安徽祁门湘军大营“请示面订”后,曾国荃又于十二月二十三日夜间写来一信,不仅坚决反对任用吴士迈,而且引用郭崑焘等人的话说:如果任用吴士迈,事情最终会坏在他手上。

曾国荃

曾国荃

咸丰十一年(1861)正月初一日,曾国藩只好又回信做工作:吴士迈的事,我实在不能失信于人。至于他确实不能用,用了一定会坏事,我也实在看不出来,不知郭崑焘等人凭什么有此先见之明,而能说出这种有十成把握的话?据我这么多年的阅历,发现事情成功与否,人能成名与否,都是命中注定,并不完全取决于人的主观能动作用。

不过吴士迈最终还是没到曾国藩手下做成统领,原因是他亲自从祁门“请示面订”回到长沙后,当地有关部门和人员坚决“不肯发饷银、枪炮”给他,吴士迈这才不得已“甘心引退”,并怀疑曾国藩对他耍了花招。而从中作梗的“长沙诸君子”不是别人,正是在湖南巡抚幕中主事的郭崑焘等人。他们宁愿自己当恶人,也要替曾国藩把好用人关,出发点当然是好的。

曾国藩虽然蒙受了不白之冤,但为了不失信于吴氏兄弟,他还是给郭崑焘写信做工作:“吴退庵募二千五百人之局,闻台端大不谓然,以不成人恶为义。仆既有三次札批于前,又当面要约于后,此时断难失信。渠以扁舟千余里来祁(祁门)请示,仆无异词,今岂忽变乎?伏希鉴亮。”

虽说曾国藩“断难失信”于吴士迈并恳请郭崑焘“鉴亮”,但郭崑焘还是利用手中的权力,拒绝发饷银和枪炮给吴士迈,在此情况下,吴士迈不“甘心引退”,又能怎么办呢?

曾国荃、曾国葆和郭崑焘等人之所以对吴士迈没有好印象,并断定他成事不足败事有余,可能与其早年的一段不光彩经历有关。那是咸丰二年(1852)太平军攻打长沙时,湖北方面未雨绸缪,派提督博勒恭武领兵驻防岳州,前锋部队更是深入湖南境内数十公里,驻扎在临资口和荣田驿一带。这里既是湘江、资水交汇处,又是进入洞庭湖的门户要道。湖北巡抚常大淳(湖南衡阳人)还委任当地绅士、在籍候补中书吴士迈募集当地“渔勇”千余人助守。湖北方面的意图很明显,就是防止太平军进入洞庭湖,然后北窜湖北。应该说这是一个颇具前瞻性且具有双保险作用的布防思路。然而太平军的战船尚未开到土星港,吴士迈所募“渔勇”就作鸟兽散,前锋兵营也随之土崩瓦解。太平军将清军戳沉在河中的大船迅速清除后,又将早先截留在内河中的上万条商船和渔船掠为己有。势力大增的太平军很快攻入岳州城,然后顺势攻占武汉并进兵金陵。

后来,虽有吴敏树试图帮吴士迈洗白历史,说他有职无权,事事受到掣肘,太平军杀来时才“一哄而溃”,但此战留给众人的不良印象,无论如何都抹不掉了。郭崑焘说如果任用吴士迈,事情最终会坏在他手上,也是由此而来。

此事确实让曾国藩左右为难。所以后来他又给胡林翼写信,详细说明和解释对吴士迈的用、弃全过程,想请胡林翼出面做吴氏兄弟工作,以便澄清是非,不让自己背上背信弃义的坏名声。这件事最终被搞成这样,确实让曾国藩头痛不已。

庆幸的是曾国藩很快得到了解脱。当年八月,李元度兵败徽州、受到曾国藩参劾后,急于建功赎罪,于是返回平江老家拉起了一支名为“安越军”的新武装。在这支八千人队伍中,就有吴士迈的宗岳营。李、吴本是铁杆朋友,如今一个急于拉队伍,一个手上有兵员却找不到靠山,双方自然而然无缝对接上了,真是此处不留爷,自有留爷处。

如果不是这个原因,吴士迈是否会继续与曾国藩纠缠不休,而不是“甘心引退”,这或许还是个问题。

责编:罗嘉凌

一审:黄帝子

二审:苏露锋

三审:范彬

来源:《文史博览》

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号