张志君 2025-06-30 16:40:27

文|张志君

日子像坛老酒,越放越香。想起师父石荫祥,点点滴滴都像嵌在心里的光,又暖又亮。他这一辈子,就像咱坐在岚峰堂画室里看湘江的水,看着平常,品着深长,一想起来,心里头就热乎乎的。师父这个人啊,心里总装着别人,手上是真有本事,一辈子活得透亮!

拜师春夜:点亮前路

1978年3月,春寒未褪。原省委接待处肖根如处长在大会上朗声念出师徒名单,当“石荫祥大师的徒弟——张志君”几个字落下,我整个人像被点着了!心咚咚直跳,血往头上涌,欢喜得差点蹦起来。心底那个声音震天响:“我成了湘菜宗师的徒弟了!”这道光,唰一下就把我前面的路照亮了。

会后,心里又是敬又是怯,走到师父跟前。师父那张脸,笑得像春天的太阳,暖烘烘的,一点大师的架子都没有,活脱脱邻家慈祥的老伯伯。他轻声问我:“家是哪儿的?”“家里都还好吧?”“为啥想学做菜呢?”几句平常话,贴心又实在,像股暖流,一下子流进我心里,那份亲切劲儿,让我心里顿时踏实了。

身教如父:嚼得菜根,酿得福来

跟着师父学手艺,最记得他常挂嘴边的话:“年轻人,吃点苦是福气啊!有时吃点小亏,也是福!”他一边磨着菜刀,一边念叨:“看见没?这刀啊,想要它快,就得下功夫磨!光想快,不使劲儿磨,门儿都没有!熬汤也是一个理儿,想那汤鲜味美,就得耐着性子守着灶,小火慢熬,急火猛烧出不来好滋味!这人学本事、长能耐、过日子,都一样!怕磨?怕熬?怕吃点眼前亏?那‘快刀’‘好滋味’‘好日子’从哪儿来?” 这话,他不光说,更是用自己的一辈子做给我们看。

他吃得苦,做事精:厨房里,数他来得最早,走得最晚。天还没亮透,他就蹲在厨房进菜口,细细地挑菜看肉,冷库里进进出出,把一天的事都安排好;晚餐结束了,人都走了,他还在那儿洗洗刷刷,收拾得整整齐齐,单子写得明明白白,几十年天天这样。酷暑炎炎,灶火灼灼,汗珠子顺着脖子往下滚,湿透了工服,他眉头都不皱一下,眼睛就盯着锅里的菜——火候差一点儿都不行,味道偏一丝也不中!那份全神贯注的劲儿,像山一样稳。师父自己,就是那块最硬的磨刀石。

他心肠热,待人善,肯吃亏:师父心里装着大家的好。不管你是大师傅、小徒弟,还是厨房里面帮忙的,他都一样笑脸相迎。手把手地教,恨不得把肚子里的东西全倒给你,从来不嫌烦。谁要是遇到不顺心的事,师父准会拉他到一边,递杯热茶,慢悠悠讲起塞翁失马的老故事——‘丢了马,谁知是福是祸?得了马,谁知是福是祸?摔断腿,谁知是福是祸?’最后点醒大家:“眼前看着天大的坏事,说不定后面藏着福气;眼前看着天大的好事,说不定后面跟着灾祸。灶台上、人生路上,吃点小亏,别急着下结论,稳住神,把菜做好,把日子过好。记住:吃苦是打底,吃亏有时也是福!眼光放长一点!”

这份通达的智慧,师父不是空讲道理。记得那年,我鼓足劲儿参加全国烹饪大赛,凭着师父教的手艺和点拨的创新菜,连摘两块金牌,给咱湘菜实现了全国大赛金牌‘零的突破’!——按惯例,这成绩本可以连升两级职称。可结果下来,说是‘年纪还轻,要稳一稳’,只给升了一级。当时心里头,就像刚出锅的热油淋了瓢冷水,滋滋作响。也是师父,把我叫到那熟悉的灶台边,拍拍我肩膀,温厚地说:‘志君啊,金牌是实打实的,本事长在自己身上,谁也拿不走!职称嘛,一级也是破格,是组织上看到了、肯定了!别光瞅着眼前少升了一级就觉得亏。心放宽些,踏实把事做好,把本事练得更扎实。记住,沉甸甸的收获,比轻飘飘的名头管用;扎扎实实的本事,才是你一辈子的饭碗!这‘亏’,说不定是块更好的磨刀石呢?’师父这番话,像定盘的星,一下子让我心里敞亮了。是啊,金牌在手,本事在心,急啥?师父教的‘吃亏是福’,是教我们在看似不公时守住心气,在委屈处磨砺韧性,把目光投向更远、更实的未来。这份沉淀下来的心劲,让我在后来的路上走得格外稳当。

谁家要是遇到难处,他知道了,准会悄悄地帮一把,自己吃点亏也乐意。食堂里、宿舍里,提起“石师父”,没人不夸:“石师父人好,厚道!”他说:“做菜是门学问,大家伙儿一块儿琢磨,一块儿学习,才有意思,才有长进。人帮人,心换心,日子才过得暖和。”这份光想着别人、自己吃亏也乐呵的好心肠,比他那手绝活,更让人打心眼里敬重。

素心若璞:嚼菜根的厚道人

师父过日子,那叫一个实在。

吃饭不挑,惜物如金:跟大伙儿一起吃粗茶淡饭,吃得香喷喷。剩饭剩菜,从不糟蹋,热一热照样吃。他总念叨:“一粒米,一口饭,来得不容易啊!咱们当厨师的,更要晓得珍惜!”

精打细算,点石成金:再普通的东西,到他手里都能变成好菜。空心菜梗、冬苋菜梗,拍碎炒豆豉辣椒,下饭得很;老点的白菜帮子、包菜梗子,经他手一泡,就成了爽口的泡菜。杀鸡剖鱼,粗活细活,他都自己干。他说:“边角料用好了,显本事,更见良心。浪费粮食?那对不起种田人的辛苦!”

衣着简净,精神常在:常年就那几件旧衣裳,洗得发白,但总是干干净净。上班的白大褂、白帽子、白围裙,更是清清爽爽。师父用行动告诉我们:人活一世,靠的是那股精神气——心里干净,做事认真,待人厚道。师父是真正嚼得菜根、做得大事的厚道人。

守根创新:薪火传湘味

师父的手艺,早就顶了尖,可他脚步没停过。他心里想的,是怎么让湘菜更好,走得更远。

老底子守得牢:湘菜的老手艺、老味道,他摸得透透的,每道老菜都做得有滋有味,有根有魂。

新路子走得巧:重宾接待中,他总琢磨着变点新花样,把新想法、新做法揉进老味道里。经他手改过或者指点过的菜,在省里、全国比赛上,经常拿奖,给湘菜争了光。

盼着手艺传四方:最让人佩服的,是师父那份真心实意、毫无保留的劲儿。他常说:“好手艺,一个人捂着,传不远,也传不久。大家都学会了,咱们湘菜这团火才能烧得更旺!”他教徒弟,不光教把菜做精做绝,更教心地要好、待人要善、肯吃苦:“做菜先做人。心不正,菜没好味;人心善、情意真,不怕吃点小亏,做出来的菜才有情有味。”我们这些徒弟,跟着他学,手艺长了,心性也更厚道了。师父用他一辈子的心血,给湘菜搭了一座稳稳当当的桥,让那带着他善良、匠心和“吃亏是福”智慧的火种,代代相传。

灯下著书:墨香承心灯

师父对我,不只是灶台上的师父,更是做人的榜样。《湘菜集锦》和续编出了以后,他好几次跟我说:“志君啊,你也该写写了。”我总是诚心诚意地说:“师父,您写,我就专心给您打下手。”因为我心里清楚,师父写下的每一个字,都是他几十年心血的结晶,是咱们湘菜的“根”和“魂”。

写书那些日子,师父为了把每道菜写准写好,非得自己动手试,一遍又一遍,刀工、火候、味道,差一点儿都不行。我呢,就在边上瞪大眼睛看,拿着小本子使劲记:料放多少,火开多大,啥时候下锅,啥时候起锅……记得密密麻麻。那些在灯下一起忙活的晚上,墨香混着饭菜香,是我这辈子最暖和的念想。就想着把师父的本事、把湘菜的好东西、把他那颗敞亮又无私的心,原原本本地记录下来。

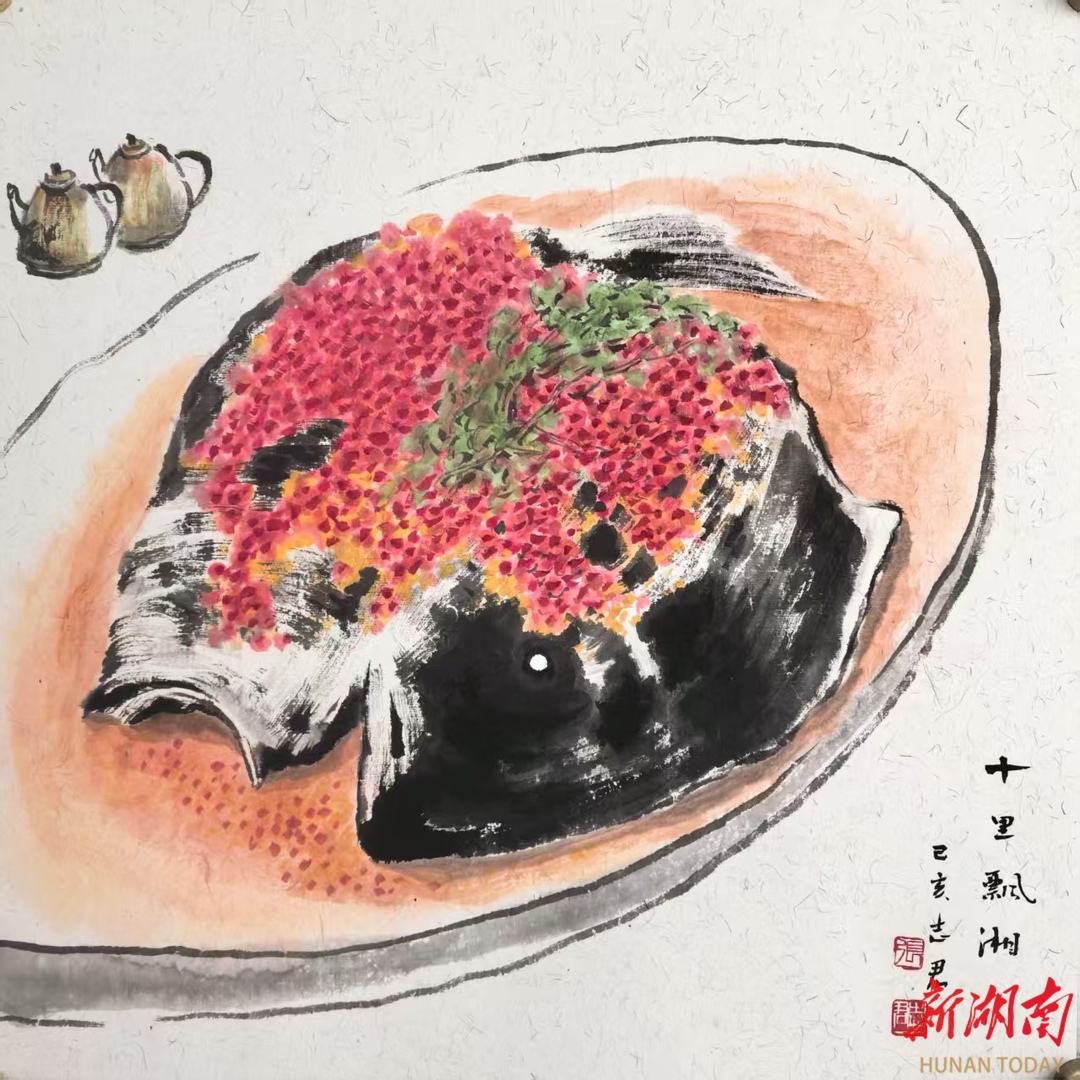

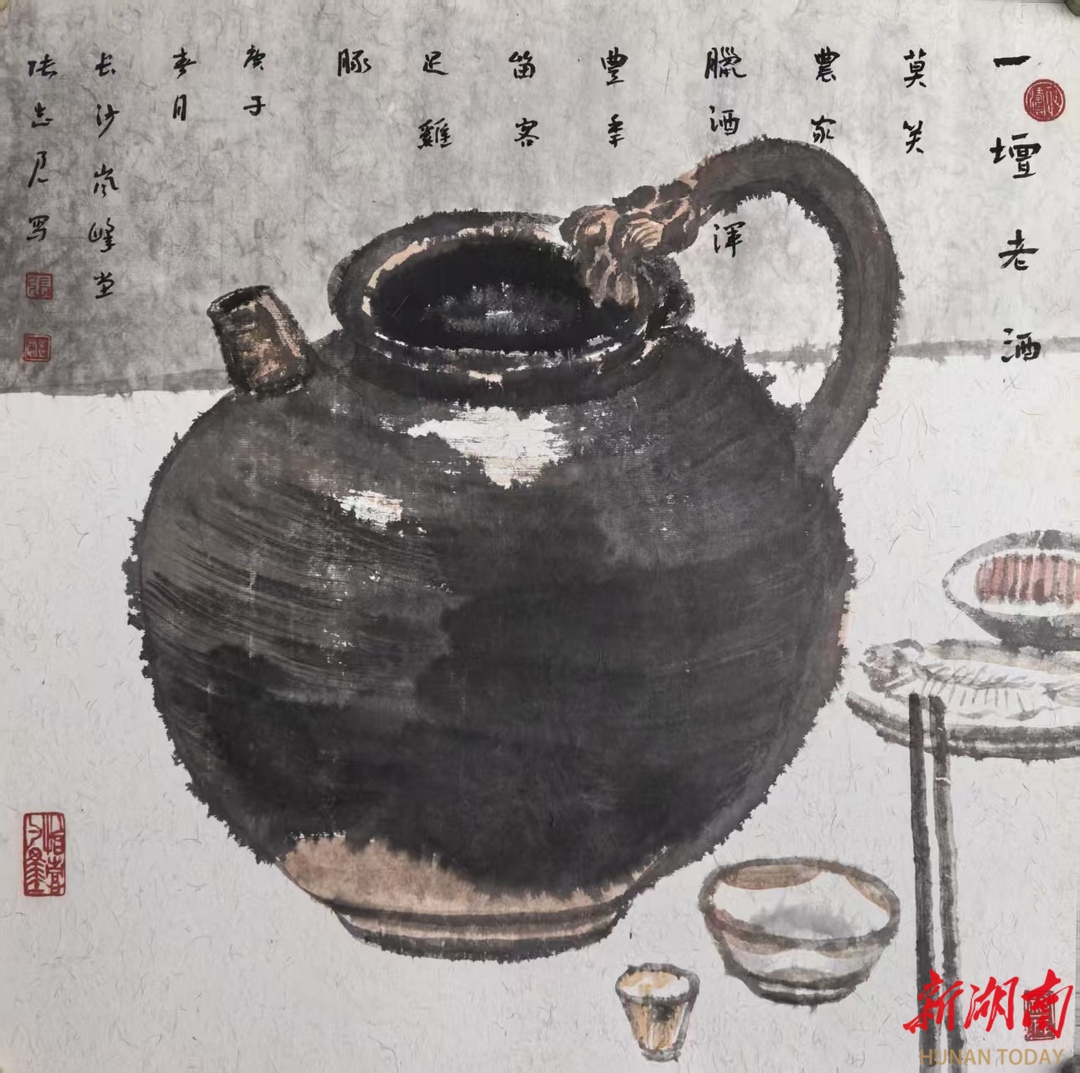

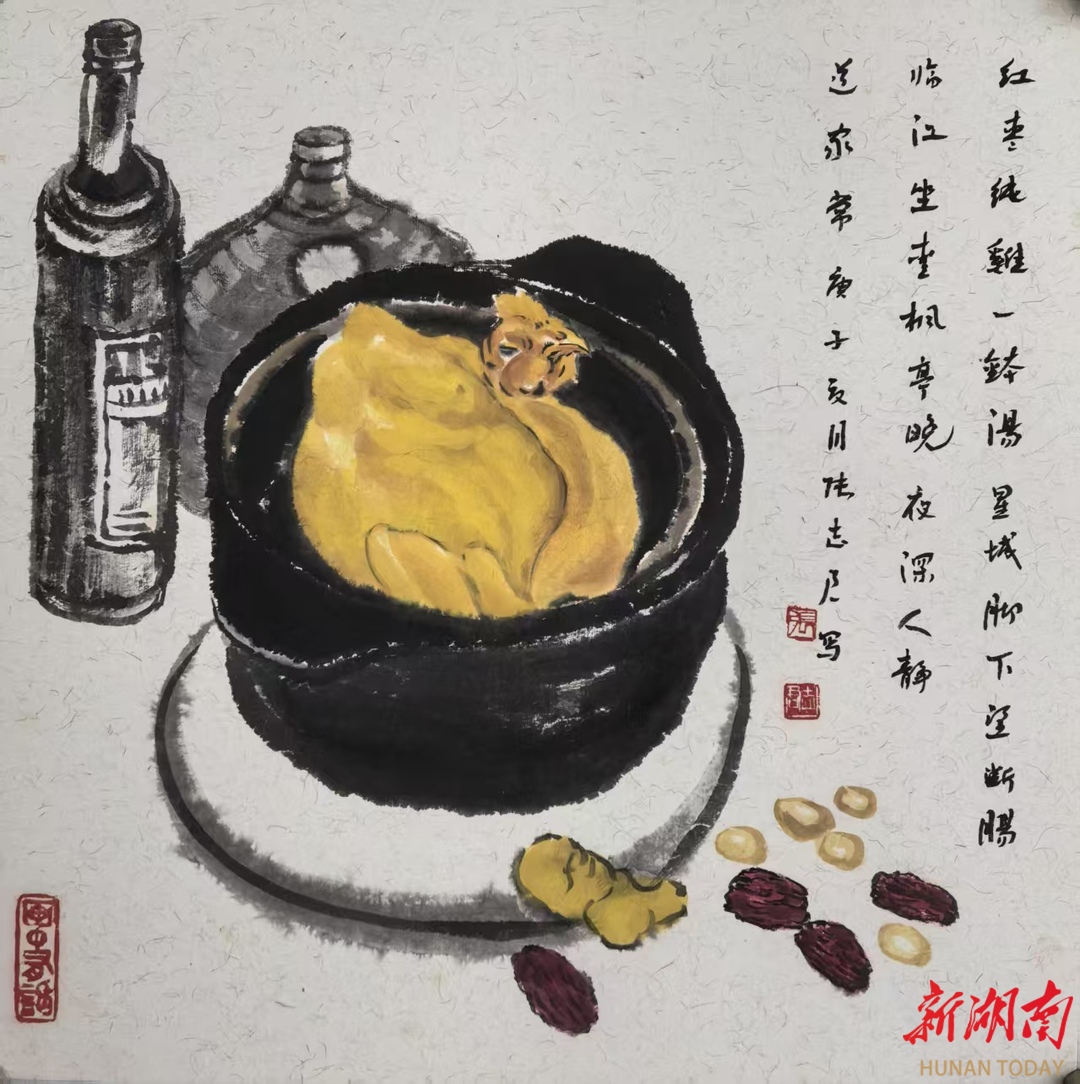

尤其难忘的是,恩师曾命我为《湘菜集锦》内部版(白色封面)绘制插图,这亦是对我莫大的信任与托付。那段青灯黄卷、墨香氤氲的时光,早已超越了简单的绘图劳作,它是师徒二人心意相通、共筑经典的珍贵见证。每一笔线条的勾勒,都承载着我对传承湘菜文化、光大恩师绝艺的拳拳赤诚。

冰霜校稿:根脉扎深土

内部版书稿付梓前的严冬,我跟着师父去到长沙市新华印刷一厂校稿。

那年的冬天,冷得格外钻心。厂房的窗户,好些玻璃都没了,寒风直往里灌,吹得人透心凉。抬头一看,屋檐下都吊起了长长的冰柱子。就是在这样刺骨的天气里,师父和我,另有一位厂领导,围着桌子坐定。在领导的指导下,摆开清样,一页页,一行行,一字一句,看得格外仔细。冻得通红的指头点着清样稿,呵口热气搓搓手,又接着往下看。

师父的眼神,像盯着灶上那锅汤的火候一样专注,生怕漏掉一点错处。这冰柱子下的灯火通明,这呵气成霜的字斟句酌,是《湘菜集锦》成书路上又一道磨人的坎,也是师徒一心,要把这湘菜根脉扎得更深、传得更远的一份担当。这墨香里,浸着师父的心灯,也凝着寒冬里我们呵出的白气与热忱。

心灯长明:福自亏处生

如今,灶台边少了那个熟悉的身影。可师父教给我的道理,特别是他那句实在的“吃亏是福”,早就刻进我骨头缝里了。日子越久,越咂摸出滋味来。

每回站在灶台前,拿起锅铲,师父那慈祥的脸好像就在旁边。他总爱念叨:“塞翁失马”,“娃儿,莫怕眼前这点亏!灶台上的火候差一点,日子里的沟沟坎坎,一时半会儿哪说得清是好是坏?手上吃点小亏,心里多份踏实;活儿里多受点累,本事扎得更深;待人宽厚点,情分攒得更厚!这‘亏’啊,就像咱湘菜里的老坛酸,看着不起眼,可离开了它,那味儿就不正、不厚、不长远!”

师父啊,您是我心里头永远点着的灯!您那光想着别人、自己吃亏也乐呵的心肠,您那把活做到顶好的劲儿,您那像陈年豆豉一样暖人的善良,都成了我做人做菜的根和魂。

我牢牢记着您的话:做人,心要善,不怕吃点亏;做菜,手要勤,功夫下到位。我会把您的手艺,更把您这份“吃亏是福”的金子心,一棒一棒传下去!让天南地北的人,尝到咱地道的湘味,更品出来;这湘菜里头啊,不光是辣得痛快、香得馋人,更有石师父那样嚼得菜根的厚道,和那份把‘亏’咽下去、把‘福’酿出来的大智慧!

师父您放心!这厨房里旺着的灶火,就是咱师徒的情分在续着,是您那句“吃亏是福”的老理儿,在世上回响。

灶火旺,人情长;亏是福,心灯亮!

作者简介:张志君 ,主题国宴设计专家,当代艺宴创始人,湖南省湘菜产业促进会专家副会长,中国山水画家,湖南省画院特聘画家,中国美术家协会会员,享受国务院特殊津贴专家。

责编:何婷

一审:何婷

二审:丁伟

三审:瞿德潘

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号