湖南文联 2025-06-25 10:41:37

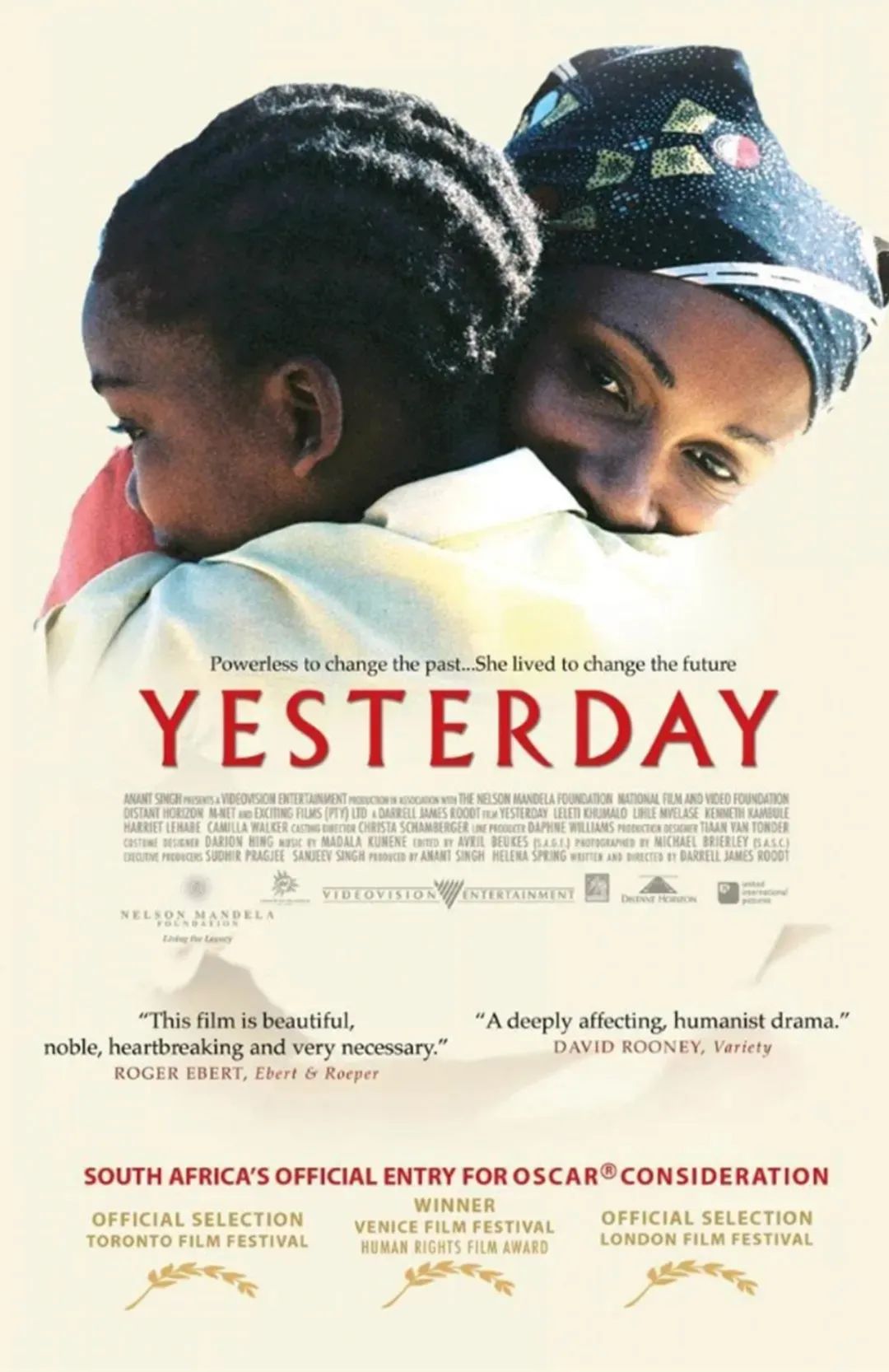

南非电影《永不遗忘的美丽》(2004)作为首部获得奥斯卡最佳外语片提名的南非电影,不仅是南非电影工业的重要里程碑,更深刻反映了后种族隔离时代南非社会的创伤与救赎。该片以南非底层黑人女性视角呈现了后种族隔离时代,南非的社会困境与女性主体性觉醒。

南非影史中的女性叙事突破

南非电影长期受殖民主义和种族隔离制度影响,早期作品如《上帝也疯狂》等常以白人视角呈现黑人形象,将非洲文化奇观化,这种奇观化使影片在南非本土饱受诟病。而《Yesterday》是首部完全以祖鲁语(南非使用最广泛的本土语言)创作的电影,将镜头对准底层黑人女性群体,标志着南非电影从“殖民凝视”向“本土主体性”的转变。影片通过主角Yesterday的艾滋病抗争史,打破了南非主流影像中女性作为“被拯救者”或“苦难符号”的刻板叙事,塑造了一个兼具母性坚韧与个体意志的复杂女性形象。

影片直面艾滋病议题,是对南非社会现实的深刻回应。回溯至2005年,南非人类科学研究所(HSRC)公布的报告显示,当年南非全国有57.1万人感染了HIV病毒,相当于平均每天新增1500名艾滋病例,而每天死于艾滋病的南非人多达900人。到了2006年,情况虽略有缓解,但新增感染艾滋病人数仍高达40万,平均每天有1000人死于艾滋病,其中大部分是女性。这一年,南非艾滋病病毒感染者人口已升至530万,占总人口的11%,平均每9人中就有一名艾滋病人。成年人艾滋病感染率高达15%,20-30岁年龄段中,四分之一的女性是HIV阳性患者,这一数字比1997年到2004年的患病人数增长了3倍。

艾滋病的肆虐不仅夺走了无数生命,也导致南非人的平均寿命大幅下降,孤儿人数猛增。1996年南非人的平均寿命超过60岁,而到了2005年,这一数字已降至略高于50岁。艾滋病还造成了大量孤儿,南非艾滋病遗孤数量居世界首位,约250万18岁以下的孤儿中,有120万是艾滋病导致的。

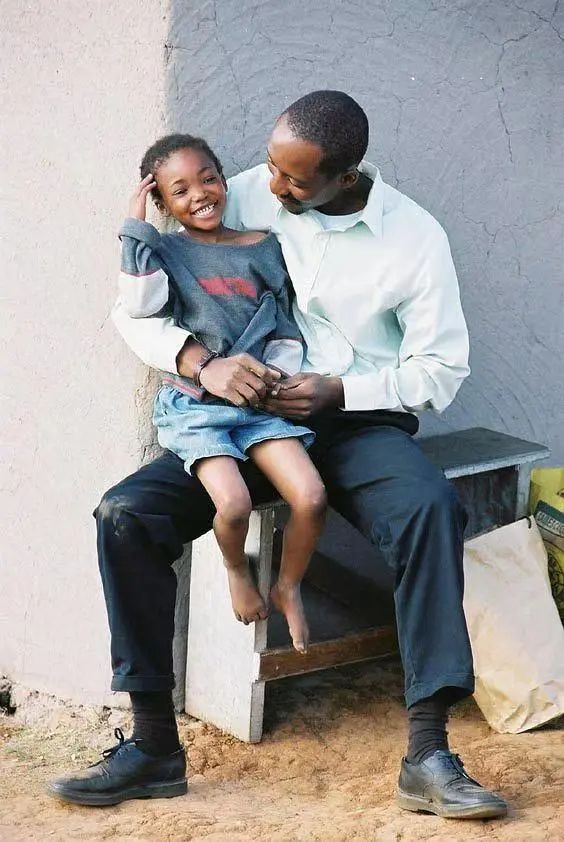

但同样是在南非,艾滋病社会污名化严重,女性患者常被视为“不洁者”。导演达雷尔·鲁特通过Yesterday从被丈夫传染到独立求生的经历,揭示了艾滋病背后性别权力结构的压迫性:丈夫作为矿工(南非劳动力迁移制度的产物)将疾病带入家庭,而Yesterday却需独自承受病痛、抚养女儿与社会面的排斥。这种对疾病政治化的批判,呼应了苏珊·桑塔格“疾病的隐喻”理论,将私人苦难升华为对父权制与殖民遗留问题的控诉。

女性主义视角下的三重解构

首先是对“男性凝视”的颠覆。影片通过极简主义美学(如荒原中的孤独身影、长镜头下的铁丝网)构建了一个去性别化的视觉空间,规避了劳拉·穆尔维所指出的传统电影中女性作为“被观看客体”的困境。Yesterday的苦难并未被奇观化展示,而是通过她劳作、求医、抗争等日常行为,展现其内在力量。与此同时,Yesterday坚持让女儿接受教育,打破了非洲农村“女性依附于婚姻”的传统叙事,赋予教育以女性解放的象征意义。而善良、友好的女教师,在Yesterday的生活中给了她很大的帮助和托举,让整部影片在整体苦难、压抑的氛围当中更显温情。

其次,该片也有对“母职神话”的重构。影片既呈现了母性的牺牲(如Yesterday隐瞒病情为女儿存钱),又解构了“圣母化”的单一维度。当Yesterday面对丈夫的死亡时,她并未陷入悲情,而是冷静地继续生存计划,这种实用主义母性颠覆了父权制对女性情感的规训。此外,影片中缺失的女性互助网络(仅有的支持来自诊所医生这一外来者),反而凸显了传统封闭的社会对患病女性的系统性排斥,暗喻南非社会转型期性别平等的滞后。

第三,对疾病叙事的性别化突围。与西方艾滋病电影常聚焦男性同性恋群体不同,《Yesterday》揭示了非洲艾滋病传播中的性别化暴力:男性流动劳工通过性行为将病毒传染给留守女性,而社会却将道德谴责加诸女性。影片通过Yesterday的沉默与行动(如拒绝巫医“驱魔”仪式),展现了女性在疾病与污名中的主体性抵抗,这种“无声的抗争”恰是对非洲本土女性主义实践的真实写照。

南非新电影运动与女性主义影像的觉醒

《Yesterday》可视为20世纪90年代后南非“新电影运动”的重要延续。与此前《黑帮暴徒》等关注种族问题的作品不同,该片将性别与阶级议题交织,呼应了“全球南方”以及交叉性女性主义(Intersectionality feminism)理论。影片中的荒原、矿场、诊所等空间,既是殖民伤痕的隐喻,也是性别化生存困境的具象化:Yesterday在物理空间(村庄)与社会空间(医疗资源)的双重边缘化,映射了黑人女性在新南非中的结构性弱势。

值得一提的是,影片的结尾的“希望”叙事策略(女儿最终入学)并非廉价的乐观主义,而是通过Yesterday的死亡与女儿新生的并置,暗示代际传递中女性托举和觉醒的力量。这种叙事既规避了西方视角对非洲的悲情消费,又以本土化表达传递了女性主义的精神内涵。

但影片并非没有局限性,这种局限在于对性别权力结构的批判仍显表层:丈夫的矿工身份未被深入挖掘,并未表达其资本主义与父权制共谋的本质,而社会面的排斥更多表现为个体道德问题而非制度性压迫。相较于后来的南非女性主义电影,如《卡雅利沙的卡门》对性别暴力的更复杂剖析,《Yesterday》仍属社会问题意识先行的启蒙阶段作品。

但它的影史价值不可忽视,作为首部获得国际主流奖项认可的南非电影,它推动了南非影坛从“种族叙事”向“性别叙事”的拓展。

总体而言,《Yesterday》以朴素的现实主义手法,在南非影史中留下了一道女性主义印记。它不仅是艾滋病议题的艺术化呈现,更通过Yesterday这一角色,完成了对非洲女性“沉默的抗争者”形象的重塑。在当下全球女性主义运动强调“去殖民化”与“交叉性”的语境中,这部作品依然以其本土性与真实性,为第三世界女性电影提供了重要参照。同时,它也标志着南非电影从种族隔离时代的文化失语,转向以本土语言讲述本土创伤的自觉。

责编:周听听

一审:周听听

二审:蒋茜

三审:周韬

来源:湖南文联

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号