湖南文联 2025-06-25 10:40:04

来自摩洛哥小镇的困顿与跨文化的共鸣——评电影《我过得很好》

文|刘益兴

在摩洛哥北部小镇的烈日与海风中,导演Al Hadi Ulad-Mohand用细腻柔和的镜头勾勒出一个普通家庭在父亲患病后所面临的生活困境与情感抉择。这是一幅底层民众的生存图景,这是一个被贫困与疾病撕裂开来的家庭,这也是一束在生活的变故中得以展现的极具跨文化、跨地域、跨民族的人性里勤劳坚韧的光芒。

它恰如一面棱镜,折射出人类面对家庭困境时共通的抗争与希望,这种精神不仅属于摩洛哥,更属于全世界,它是人类在面对家庭困境时的情感纽带。这部电影是导演Al Hadi Ulad-Mohand对自己人生的深情回望,是他对已故父母跨越时空的温柔回应,也是与曾经一起经历过这些的兄弟姐妹之间的心灵互勉。

人物镜像:同中有异的时代和爱情

这里是有着阳光沙滩与蔚蓝大海的摩洛哥小镇,几十年来潮水波涛汹涌从未变过,这里的人们似乎也是如此。

在伊斯梅尔的父亲福阿德还很年轻的时候,他就已经与伊斯梅尔的母亲相识,双方都暗生情愫。可他们的命运并没有掌握在自己的手中,仅仅是在一个与往日并无二致的早晨,伊斯梅尔的母亲就被迫嫁给了一个已经有四五个孩子的富商,她甚至没有婚礼,只是穿了一身洁白的婚纱,然后被男人牵进到黑暗的房子里去。她没有抗争,这种婚姻甚至是底层女性能获得的最好结果之一。

直到多年以后,她带着一个孩子又回到她出生的小镇,然后敲响了福阿德的门。福阿德打开门,没有说话,但毫无怨言地接受了她,也待这个孩子如己出。渴望爱与被爱,这是生命自带的召唤,是无法被压抑和封锁的。所以伊斯梅尔的母亲深深地感激着这个男人对自己的宽容和理解,当福阿德患病之后,她几乎没有任何怨言地操劳着,直到生命的终结。

伊斯梅尔的爱情也是如此,和他心意相通的女孩鼓起勇气告诉他,家里说很快就有一个从法国来的生意人要把她娶走了,对此她无能为力,她希望伊斯梅尔能带她走,远远地离开。伊斯梅尔听了出奇愤怒,又无可奈何。他的父亲病倒了需要照顾,他的母亲也即将离世。此时的他困顿、痛苦与悲愤。无论是他的母亲,还是他爱着的女孩,此时伊斯梅尔的命运,又似乎将与他父亲的命运融为一体了。

场景隐喻:光线越亮与阴影越暗

明亮的光芒,往往不会出现在一部讲述底层民众苦难的电影中,而这恰恰是整部电影里最常见且不容忽视的镜头。导演通过运用明亮的色彩基调,为电影塑造了一种独特的整体氛围和情调。在电影的构图上,他采用了自由而随性的手法,使柔和且扩散的白光与物体的阴影相互交织,形成了鲜明的明暗对比。

电影的前半段回忆中用的几乎都是明亮的色调,晴天、白云、大海和长头发含羞笑着的姑娘。一家人在沙滩上踢球和玩闹,身材高大魁梧的父亲福阿德,是他们最坚强的依靠。当光明越亮时,藏在身后的不为人知的阴影也就越暗。在父亲确诊之后,电影的色调开始暗淡下来。载着他们回家的长途汽车在黄昏里驶入到深沉的暮色中去,如同福阿德的人生。

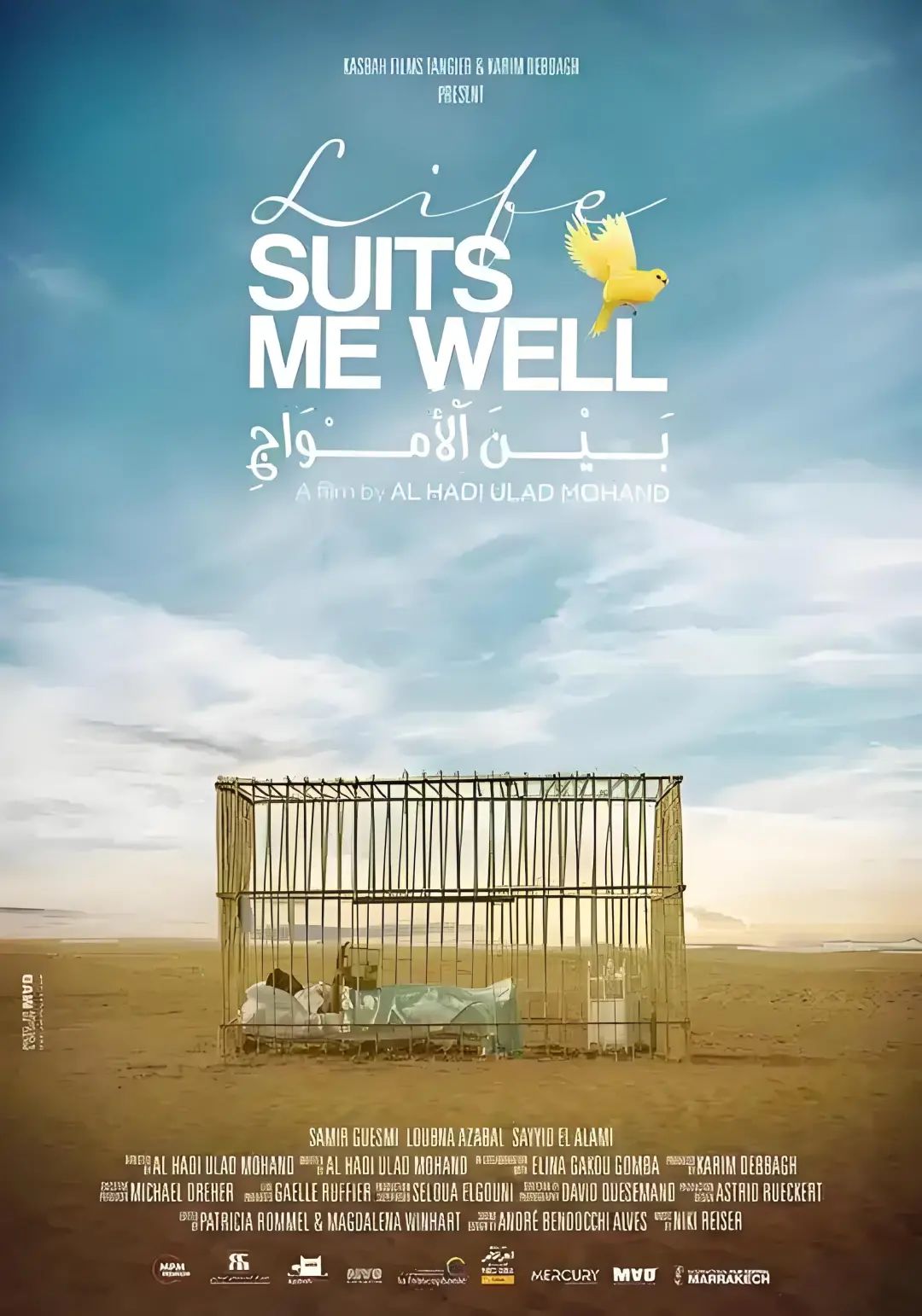

框架、飞鸟与囚笼,这是贯穿在影片中间部分的核心意象,患病之后父亲福阿德与妻子隔着一道门,左侧父亲的身影被窗户的框架紧紧束缚着,但他仍然目不转睛地看着自己的妻子在门里的厨房中忙碌,妻子所在的地方被夕阳的光芒照得通体明亮,像是守护在父亲身边的天使。在这部电影中,有着太多类似的色彩对比强烈的场景。

“安东尼奥,飞走了。”福阿德趁着家人不注意,将困在牢笼中的飞鸟抓出来,放它去了广阔的天空。他的眼睛从此之后也呆滞了,他喃喃自语着这句话,一遍又一遍,直至声音几不可闻。他尚清醒时问伊斯梅尔,你过得好不好?伊斯梅尔停顿了一会儿,没有看着父亲,而是低着头回答,我过得很好。福阿德睁着眼睛,眼神并没有聚焦在儿子的脸上,然后说了他生命中的最后一句话:我不太好。

他放走了飞鸟,但被困在囚笼中的,仍然是他。他觉得他应该跟飞鸟一样追随自由而去,而不是被困在一个腐朽的躯壳里等待第二天的清晨。

伊斯梅尔在回答父亲时,说我过得很好。但真的好吗?至少在经历这些事情的当时他很不好。他的回答不过是困顿中一声无奈的喟叹,是苦涩里挤出的一丝自欺的甜。他确实成长了,被命运和死亡推着前进,焉能不成长?这不过是生活强加给他的枷锁,是他在荆棘丛中踉跄前行的印记。

这世界没有变化,他推着父亲的轮椅,送母亲去安葬的路上,从阴暗的房间里窜出的卑鄙者仍是冷眼旁观,获得岗位的既得利益者则站在高位俯视。原本这些与他关系不大,父母在时,他们是隔在伊斯梅尔和社会与死亡之间的帘子,但如今,那道帘子断了。

文化共情:跨越地域的情感合鸣

影片开篇便将观众带入了福阿德一家的困境之中。福阿德作为家庭的顶梁柱,因一场突如其来的疾病失去了工作能力,家庭的经济来源瞬间中断。生活的重压如山般压在了这个本就脆弱的家庭之上。福阿德的妻子不得不独自承担起家庭的经济重担,而孩子们也在生活的变故中逐渐失去了童年的天真与快乐。这种困境是许多底层家庭的真实写照,你能看到生命的脆弱,也能感受到那股顽强拼搏的力量。

低调、隐忍和勤奋,中非人民皆有这些最基础的基于努力生活而诞生的优良品质。这些品质不仅是一种生存的本能,更是一种对生活的热爱与执着。

这种对20世纪90年代生活在底层民众的困境的描绘,让中非观众在观影中产生了强烈的共鸣。影片中福阿德一家的挣扎,仿佛就是过去民众的生活写照。这种共鸣不仅源于相似的生活经历,更源于影片对底层民众困境的真实呈现。它没有刻意美化,也没有刻意煽情,只是以最质朴的方式展现了生活的不易。

这种电影剧情的展开方式当然并非摩洛哥独有,当我们将镜头转向中国,会发现相似的困顿与坚韧在电影中同样上演。中国电影《送你一朵小红花》中,两个抗癌家庭的故事,展现了他们在面对疾病时的相互扶持与爱,影片通过韦一航和马小远两个少年的经历,深刻而细致地描绘了疾病对家庭的冲击以及家庭成员之间的深厚情感。

这样的故事虽然和《我过得很好》发生在不同的地理坐标,却共享着相同的叙事逻辑——困顿是人类的共同底色,而坚韧顽强的精神则是穿透黑暗的微光,是人类永恒的共通的语言。

责编:周听听

一审:周听听

二审:蒋茜

三审:周韬

来源:湖南文联

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号