湖南日报·新湖南客户端 2025-06-21 10:28:35

文丨骆志平

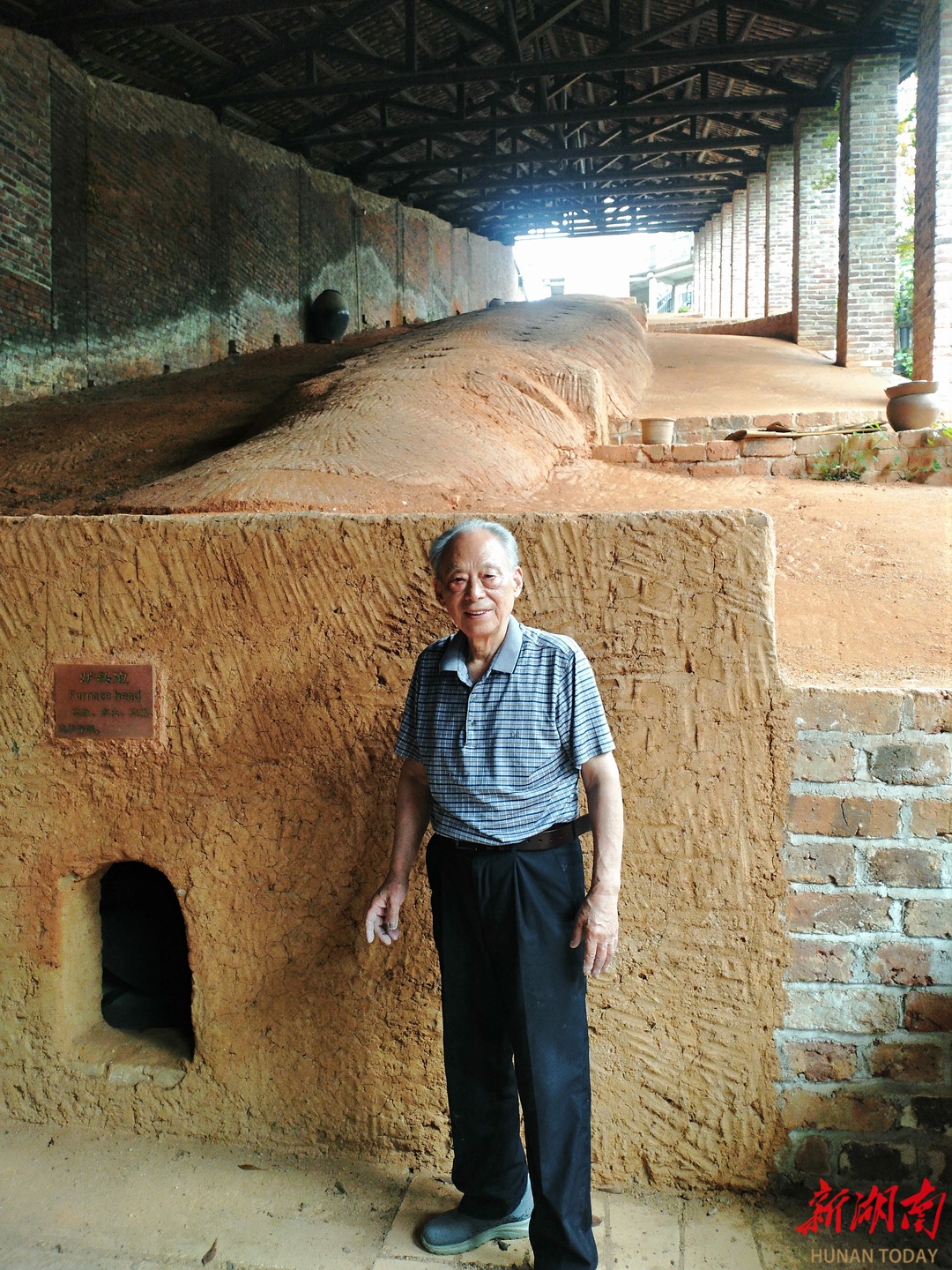

老铜官这本经,写在了老龙窑脊背上,1300年了,古拙斑斓的釉彩,散满了江岸堤。出口的器皿太多,篇幅太长,劲道太足,而老旧的面孔越来越少,要想理清其中的子丑寅卯,还得赶个早。

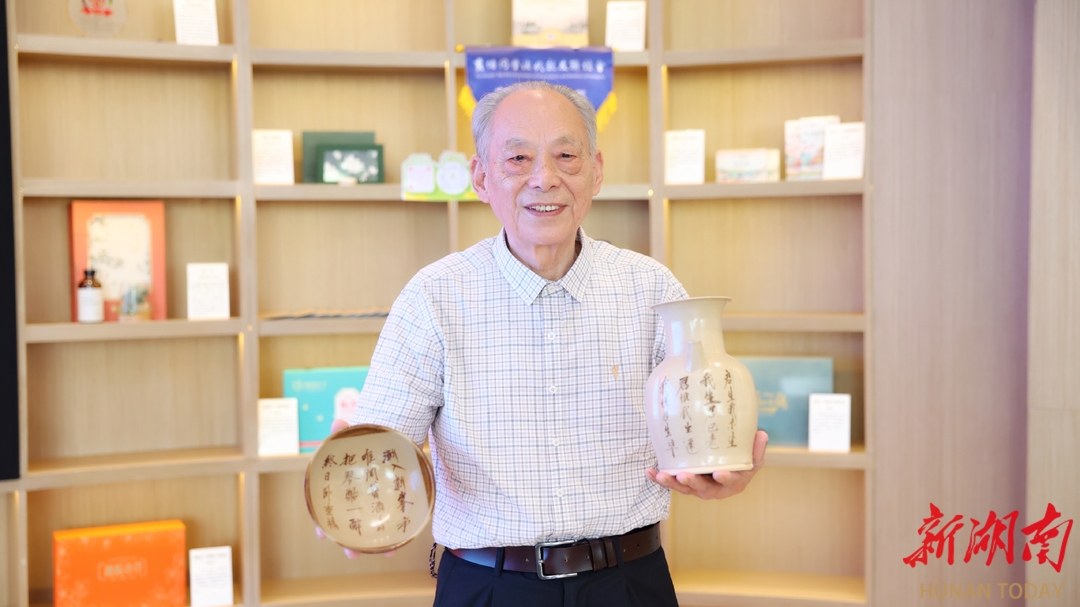

谭嗲名异超,满八十,现为铜官窑陶瓷烧制技艺传承人。七十年代曾被选送西北轻工学院,接受陶瓷专业训练,学习回来后,没染上官瘾,在家乡老窑厂当了一名技术工。

老人家为人低调,很少抛头露面,江湖上的名头并不大,甚至比不过一些晚字辈。不过,谭嗲随便讲几句,便能挠到铜官深处的痒痒,这一点,别人做不到。

早些年,铜官有两位老人德高望重,雍起林和刘铁柱,一个是央美科班生,一身好手艺。另一个一辈子关注着家乡的人和事。两位老人同龄,又是挚友,话岔子一打开,有如冬夜的窑膛,蹿起了烈焰,聊到深情处,连乡下的月光都拢过来,幽幽蓝蓝,悬到乡愁中。

两位老人都走了,那段时间,窑岭上的月光很忧伤,一连几天未露面,不知悄然去了哪。剩下几个年纪大点的老窑工,要么记性不好,要么捉不稳笔,很难像拉坯一样,拉得出江岸的风土和人情。

早些日子,我试着约了一下谭嗲,老人家聊起家乡的人和事,就如一部活字典,让我倍感温暖和亲切。我一直倾着身子认真听,生怕稍不留意,又擦过耳际,滑入了江风中。

谭嗲头发稀疏,留着一个背头,文化人气韵,性子温和,别人嚷嚷时,他呵呵一笑,从不争辩。但观点清晰,事理分明,不乏逻辑,书读得多,读进去了人,才有这样的修为。

近些日子,老人家很念旧,每天阳光没出门,就从铜官老街走出来,转到云母山上看江景,惦记的事很多:老面馆的香味,研究所的老同事,邮政所的老邮差,还有不少内心隐逸的甜蜜……

有时,老人愣在那,盯着远逝的江帆,半晌不吱声,身后的老窑厂,静静陪着他,连远处的老烟囱,也不敢乱冒烟,只是将转背的江风轻轻拉回来,以防老人着了凉。

唐人码头的孩子,读得懂唐人的牵念。谭嗲祖上发脉于唐代最著名的谭家坡窑口,祖祖辈辈玩泥巴,血脉中带有窑火的基因。十七岁进厂当学徒,二十岁就被评定为窑厂五级工。

六十年代,铜官扩厂,成立攻坚组,抓质量、搞研发,谭嗲成为了其中的一员。七十年代起,谭嗲凭借过人的专业素养,进入新组建的陶瓷研究所工作。

他主持研发的十五头咖啡具,曾作为国礼赠予外宾,作为总厂技术权威,经常下到窑厂指导攻关,破解了不少研发上的难题,特别在精细铁炻器开发上,立的是头功。

80年代中期,王震来湖南考察,看到了铜官精细铁炻器,十五头咖啡具,爱不释手,将其列入国礼,带到了日本。后来,二厂研制白炻器餐具,又是谭嗲主创开发,产品一度流行于欧美。

另外,谭嗲着力于铜官土料分析,从分子结构入手,得出铜官料土,归属管状高岭土,颗粒细、可塑性强,一次性拉坯,立得住、不变形,适合做雕塑,拉大坯。另外,还对土料中的金属含量进行了剖析,从源头上解读了铜官窑与其他地区窑口的差异。

他说:“铜官陶矿丰富,除了料土,还有底土、黏土、枯土、白土、红土等数十种。其中,最好的为料土,不过,料土中含有铁、钛金属杂质,带来了胎质不白的缺陷,现在生产精密度炻瓷,还得从外地买回纯净的高岭土,作为坯料,掺和着一起用。”

当代铜官陶瓷史,兴盛于炻瓷的开发和出口。陶艺大家雍起林在篆刻家李立家串门,无意中碰到了分管外贸出口的官员沈新文,聊到了韩国的炻瓷,雍老敏锐,顺势将订单带回了铜官,烧旺了铜官三十年。

此前,铜官做的多为日用货,大货主要有水缸、米缸、酒瓮,小货有钵子、罈子、罐子。研发炻瓷后,才引入了新的流水生产线,炻瓷热稳定性好,强度高,不含铅镉,适应温波炉和机械洗涤,很受老外喜欢,产品一出窑,便漂羡惊羡了“海丝”路上的月光。

窑岭上厉霸角色多,各有各的手艺,有的壶捏得好,有的釉色玩得精,有的善仿古瓷,有的专研时尚。说起近七十年来铜官的人和事,都略知一二,但无法说周全。

谭嗲不一样,心中装着谭家坡窑口,从海丝码头走过来,一路挪到老街的心窝,谈起“江岸陶为器”,如数家珍。那天,谭嗲聊到了铜官大货烧制技艺,他说:“太不容易呐,捏大坯辛苦,比如做一口绿釉大缸,光揉搓大小合适的泥条,就得出身汗,泥条生不得,也熟不得,太生土质硬,难上手,塑不成形,太熟了,土质韧度不强,难以固形。”

泥条捏好只是第一步,接下来,按大货尺寸做缸底(底心),堆接泥条,拍打成形,环环相扣,没有娴熟的技艺,根本上不了手。正因为这样,铜官历史上,捏大坯的师傅不多,算得出名字的只有七个半(那半个师傅只知姓氏不知名号),并且均已作古。现在没人做大缸了,窑岭上再想找到大货师傅,已经很难。

说起这一点,谭老内心有些担心。我说:“那您录制一个视频,申请一个‘非遗’技艺,不就传承下来了么?”他说:“自己年纪大了,做不动了。”看来,有些抢救性的技艺,还得想个法子留下来,不然,真有可能会失传。

过去,铜官出过不少驼子、耸肩的跄子,这是一种职业病,驮土、托坯、背柴,干的都是重体力活。做大货时,佝着腰,跄着身子去整坯,时间一久,腰背直不起来,久而久之,身子骨变了形。

谭嗲干的是技术活,没有受过这样的苦。不过,从来没有离开过手中的泥团和坯刀。用他的话讲,窑岭上没有纯粹的技术活,只动口,不动手,捏不准泥土的性情。

早些年,来铜官学陶、玩陶的人不少,谭嗲带起了徒弟,里面有资深媒体人,有艺术学院的老师,这班伙计有思考,有团队,文化上的表达,不拘一格。驻扎在窑岭上,为活化铜官窑“非遗”技艺,带来了新诠释、新欢喜。

对此,谭嗲深有感悟,他说:“陶瓷艺人不能太在意这样那样的头衔,而应把心思放到手艺上,拿不出像样的产品,名头再大,又有何用?”

呵!确实如此,铜官窑走到今天,已是容颜斑驳,扛不动太多的行囊,但千年积淀的玩法,层出不穷,中西文化的碰撞,早已写进唐人釉彩中。如何用艺术场景,影像思维,怀旧体感,去诠释海丝路上的牵念,话题不少,还需静下心来发把力。

将手中一团泥巴,变成金元宝,需要真功夫。我问谭嗲:“外来的创客混得咋样?”“没听说哪个发了财,能立住脚跟,就算不错了,”谭嗲笑着说。

谭嗲过得自在,时不时开车出去溜达一下,隔三岔五,又要走进工作坊中玩玩泥巴、捏捏坯。活明白了,人生就简单。有人说,境界是学来的,呵!哪有的事?学多了不消化,就是肠梗阻,郁积成疾,反而伤身体。

在窑岭上生活了一辈子,随便拾起一块陶瓷瓦片,都觉得很亲切,家乡用甜蜜的乳汁哺育了谭嗲,谭嗲用泥土般的酣沉,释放出了内心的炽烈,他将自己称作一个老窑工,夕阳回过头,给了老人家一脸的灿烂,还笑着对他说:“您是窑岭上的先生。”

责编:廖慧文

一审:廖慧文

二审:曹辉

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号