2025-06-19 08:34:59

陈思含 姜倩

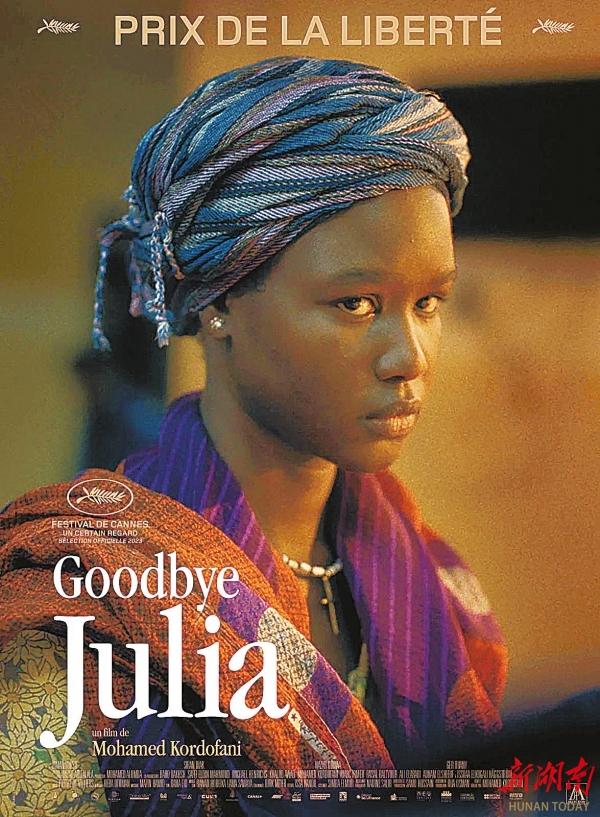

苏丹导演穆罕默德·科尔多法尼执导的《再见,朱莉娅》,以鲜明的叙事立场与影像风格成为非洲电影中极具代表性的作品之一。影片围绕苏丹人莫娜展开,她作为一名回归家庭的前歌手,因牵涉一桩谋杀而背负沉重的秘密。为寻求内心的救赎,她将死者遗孀——朱莉娅及其幼子丹尼尔——带进自己的生活中。在同一屋檐下,两个身份、阶层与文化背景迥异的女性,意外建立起一段暗流涌动的友谊。

电影选用4∶3画幅,用接近正方形的构图比例使得观众更聚焦于人物的心理变化,配上浑浊暗淡又略带粗粝的色彩滤镜,奠定影片怀旧、压抑的空间底色。影片描绘了两组空间对比指向社会结构关系。第一组是莫娜家中的私人空间与公共场域的社会空间。莫娜的家虽看似宽敞明亮,装饰考究,但处处是“隐形的牢笼”:门框、墙壁与家具反复将人物包裹、分割,整个空间封闭且不可逾越。镜头多采用中近景与静态构图,不断向观众强化“被困”的心理感受。莫娜如同丈夫为她购买的笼中鸟,压抑情绪、维护道德表象。相较之下,公共空间反而成了她的“出口”。相比朱莉娅在公交车上不耐烦地打断骚扰者但又习以为常的态度,莫娜则能够以更为强硬的姿态为自己发声。

影片还对比了两种生活空间:莫娜的家整洁、光线柔和,构图均衡且带有现代感的对称轴线,镜头运动缓慢而稳定,象征着秩序、清晰与掌控;朱莉娅的家则被置于阴暗、杂乱的街区之中,背景中永远充斥着噪声、垃圾、在建的建筑和频繁出入的人群,镜头晃动且构图散乱。然而,导演也巧妙地向观众暗示,在动荡不安的背景下,无论是哪一类空间都难逃侵蚀。莫娜家本属稳定有序的安全空间,随着窗户被砸,屏障功能丧失;而朱莉娅所处的底层空间,也在迁徙与压迫中愈加不安。

随着剧情推进,朱莉娅丈夫“失踪”,她赖以栖身的空间被毁,莫娜只能以一种“半自愿”的姿态将她带回自己的家中。这一决定表面是补偿,实则是共情的驱使。这推动莫娜一次又一次地帮助朱莉娅,共享彼此的伤痛,建立起属于二者的情感空间。而朱莉娅以一种润物无声的方式渗入莫娜的生活,在一举一动中促使后者重新审视自我与社会的关系,成为莫娜的镜像与引路者。最终推动莫娜认清自我、挣脱束缚,回到她所向往的舞台。莫娜与朱莉娅深夜对谈的场景描绘,展现了两位女性在“社会规训”与“自我意识”之间,寻求身心自由的出路。

音乐在片中是角色的“心声”。影片中富有非洲民族特色的音乐元素,进一步增强了电影叙事的文化厚度。莫娜作为曾经的爵士歌手,因婚姻与社会期望被迫中断音乐生涯。在影片后半段因朱莉娅的支持,她三次开口演唱,这构成了莫娜主体意识觉醒的线索。第一次哼唱出现在莫娜从医院归来后的片段,彼时她与朱莉娅刚建立起情感联系,旋律自无声的日常中悄然溢出,让她敞开心扉向朱莉娅诉说被压抑的自我与情感。第二次,处于公共空间之中,在朱莉娅的鼓励下,她以“表演者”的身份再次站上舞台,伴随着轻快的爵士旋律和自信的笑容,找回了长期被压抑的自我。而最后一次,则发生在二人深夜对谈后,莫娜的歌声作为背景音乐响起,朱莉娅登船离开,这段音乐既承载着莫娜的歉意与祝福,又超越了每一位具体角色的命运,成为一种隐喻之声。影片中的音乐被导演作为与视觉空间并置的互文性结构,用来强化叙事逻辑,编织出一幅在社会动荡背景下的多维图景。

电影《再见,朱莉娅》不仅是导演个人的创作突破,更代表了新一代非洲电影叙事,在继承本土影史传统基础上的不断创新。

责编:黄煌

一审:黄煌

二审:曹辉

三审:杨又华

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号