湖南日报·新湖南客户端 2025-02-15 08:35:05

“东方不亮西方亮,除去明月有星光”“天要下雨,娘要嫁人”“人是铁,饭是钢”——清代湖南著名学者、教育家吴獬在其蒙学著作《一法通》中留下了诸多金句,至今广为流传。

吴獬还是一位楹联高手,曾为长沙校经堂撰写了一副对联,联云:

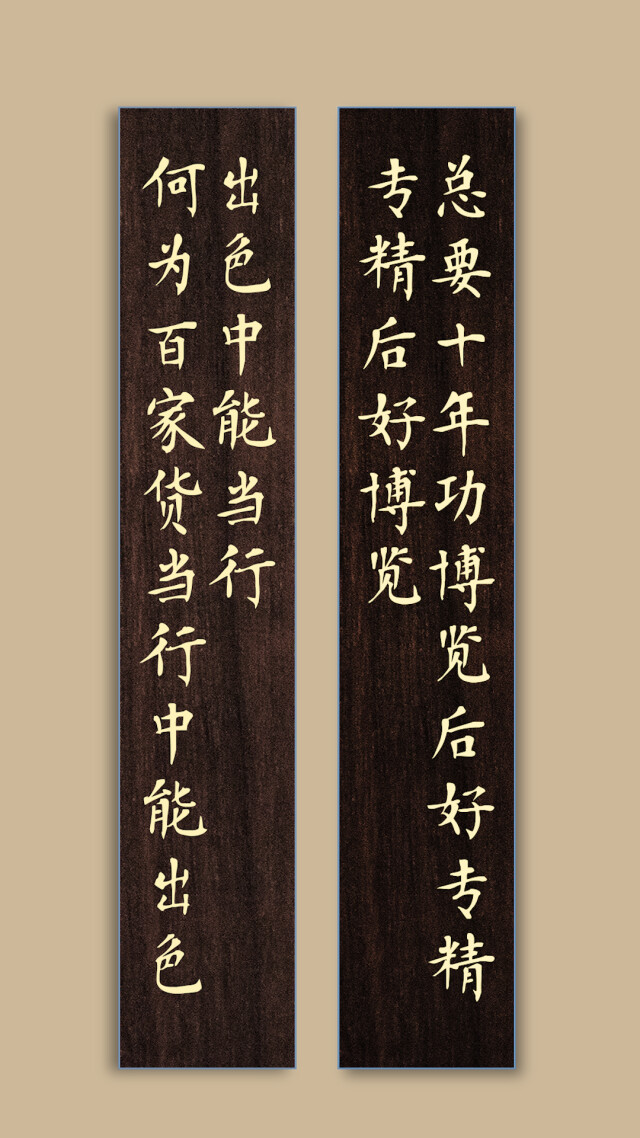

总要十年功,博览后好专精,专精后好博览;

何为百家货,当行中能出色,出色中能当行。

此联围绕教育题材展开,行文简洁直白,恰与吴獬其人其事高度契合。这副对联背后有何深意?所谓联如其人,吴獬又是怎样一个人?蛇年春节前夕,岳麓书社副编审刘文向记者一一道来。

联出湘水校经堂

对联中的长沙校经堂,指的就是湘水校经堂。解联之前,刘文花了一些时间向记者介绍湘水校经堂的历史。

在湖湘教育史上,湘水校经堂虽不及岳麓书院那般如雷贯耳,却占据着举足轻重的地位。左宗棠、熊希龄等湖湘众多杰出人才都出自湘水校经堂,它的兴衰起伏,折射出晚清湖南学术的多元发展与时代变迁。

道光十一年(1831年),时任湖南巡抚的吴荣光设立湘水校经堂,专注于经史考据之学,又称汉学,不再局限于科举考试内容。彼时,湖湘学术氛围被宋学尤其是朱张理学所主导,湘水校经堂作为专门的汉学研习机构,其创立是湖南教育事业发展的一个标志性事件。

然而,湘水校经堂的发展之路并非一帆风顺。学堂早期建在岳麓书院内,吴荣光离任后,学堂停办。咸丰末年,经筹集经费后复办,可惜好景不长,不久再度停办。直到光绪五年(1879年),在天心阁城南书院旧址才重焕生机;光绪十四年(1888年),学堂改革,正式更名为校经书院,迁往城北湘春门。

岳麓书院湘水校经堂(资料图)。

岳麓书院湘水校经堂(资料图)。

“吴獬在咸丰十年至同治元年(1860—1862年)就读于岳麓书院,恰逢校经堂恢复办学,二者时空重叠。他创作的这副‘长沙校经堂’对联,虽未注明时间,但从学堂变迁史推断,创作对象可能是岳麓书院或城南书院校经堂。岳麓书院时期的吴獬仅二十岁左右,而城南书院校经堂成立时,他已考中举人,学识阅历更为丰富。因此这副对联创作于城南书院校经堂时期的可能性更大。”刘文给出了自己的判断。

今日的岳麓书院依然保留着湘水校经堂这一建筑,作为书院历史的重要象征,它向公众展示着古代学术教育的智慧。步入湘水校经堂,依旧能感受到那份专注读书的庄重与宁静。

联出湘北大才子

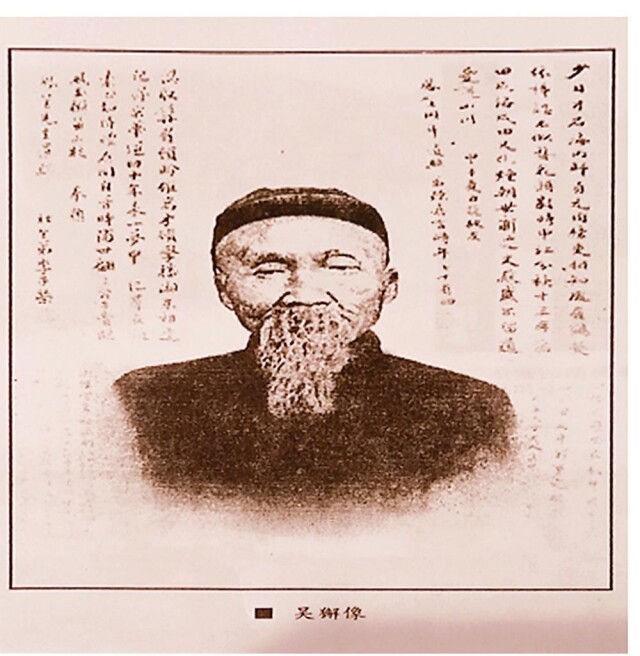

吴獬,字凤笙,1841年出生于湖南省临湘市桃林镇,自幼聪颖异常,读书过目少忘。二十岁时,吴獬进入岳麓书院求学,自此开启了他的学术探索之路。光绪二年(1876年),他考中举人;光绪十五年(1889年)更是金榜题名,考中进士。

吴獬才华横溢,是当之无愧的湖湘才子,其文才深受张之洞、潘祖荫等名人激赏。张之洞曾称赞他:“学问有如洞庭一湖水,凤笙可算饮了一杯,余与诸君不过尝其点滴而已。”民国学者杨树达也对吴獬作出精妙点评:“文不主一家,亦颇富于天趣。”

“从吴獬创作的长沙校经堂对联中,便能深刻体悟到他作品中天然的风致。”刘文介绍。

上联“总要十年功,博览后好专精,专精后好博览”,阐述了读书、问学的方法:先广泛涉猎各个领域的知识,做到泛观博览,拓宽视野;而后从中选定一个方向,深入钻研,求精求专,力求达到学有专攻的目标和效果;在达成专精之后,围绕这一领域再次进行广泛的涉猎,博采众长。在博览与专精循环往复、螺旋上升的过程中,实现读书、治学境界的不断提升。“总要十年功”,强调了这是一个需要长期坚持的过程。

下联“何为百家货,当行中能出色,出色中能当行”,则以货物、商品为喻,探讨如何提升人的价值,与上联相互呼应、参互见义。“当行”一词有两层含义,一是指本行,二是指内行,在湖南方言中又称“里手”。无论是制作货物、打造产品,还是钻研学问、修炼自身,仅仅在自己所处的行业中做到出色远远不够,还需在一众出色的人中做到内行、做到极致,这无疑是极高的要求。

刘文为记者解联。

刘文为记者解联。

刘文告诉记者,这副对联表面上讲述的是读书、治学的方法,运用的是“眼前景致口头语”,却蕴含着深刻的为学、为人道理。

在教育理念上,湘水校经堂虽以汉学研究为主,却也深受经世学风的影响,注重学以致用,这与吴獬联中强调的实践理念不谋而合,将这副对联用于校经堂这样的教育机构,恰如其分。

“学成文武艺,货与帝王家”,学好本事,为朝廷出力,这是过去传统读书人追求的人生路径。即便在今天,这副对联所蕴含的价值观依然具有现实意义。就读书、治学而言,要泛观博览,也要术业有专攻,求专求精;就人的成长而言,无论是做产品还是做事、做人,都要志存高远,追求卓越。

以联传道育桃李

记者不禁发问:“他倡导的这些观念,自己在实际生活中做到了吗?”

刘文告诉记者:“吴獬才情非凡、视角独到,创作了许多意蕴深远的对联佳作。这些对联体现的优秀品质,在他的人生轨迹中均有不同程度的映照,最突出的就是‘总要十年功’传达出的长期主义精神——坚持不懈、持之以恒。”

吴獬一生淡泊官场功名,将主要精力倾注于教育事业,投身其中长达五十余载。他主持创办了广西正谊书院、岳州府中学堂,还曾在岳州金鹗书院、衡山研经书院、衡阳石鼓书院、南京三江师范、长沙岳麓书院、湖南高等师范等十余所学校担任教席或山长,培育的学子遍布大江南北。

吴獬像(资料图)。

吴獬像(资料图)。

授课之余,吴獬还搜集湘鄂赣地区的民间俗话以集韵方式编纂成《一法通》,作启蒙教育之用。书中诸多金句,传承百年,经久不衰。《一法通》不仅成为无数青少年儿童的启蒙读本,其内容还多次被一代伟人毛泽东所引用和化用。

1927年9月9日秋收起义,为鼓舞部队士气,毛泽东在军旗上题写“旗开得胜,马到成功”,而《一法通》第一节《东董洞》中便有“旗开得胜,马到成功”八个字;此后,毛泽东在一篇重要文章中引用了一句话“秀才不出门,能知天下事”,《一法通》第三节《支纸置》第一百三十二言即为“秀才不出门,能知天下事”;1946年8月6日,毛泽东在和美国记者的谈话中指出“一切帝国主义都是纸老虎”,《一法通》第十六节《歌果各》第六十九言为“纸老虎,莫戳破”;1956年6月,毛泽东《水调歌头·游泳》第一句为“才饮长沙水,又食武昌鱼”,《一法通》第十一节《鱼雨御》第十八言即为“宁饮建业水,不食武昌鱼”……我们完全可以这样推想:毛泽东早年求学于湖南第一师范学校时,很有可能扎实研读了《一法通》,并从中汲取了丰厚的养分。

吴獬不仅投身教育实践,还将教育理念融入对联创作,让对联成为传承教育智慧的独特载体。他曾为衡山研经书院撰联:

当代需人才,正望着岣嵝峰七十二般云气;

自家定功课,莫等他清凉寺一百八下钟声。

此联表达了时代对人才的急切需求,同时劝勉学子要主动规划学业、珍惜时间,努力成为栋梁之材。

在桂林府读书堂,吴獬创作了一副经典对联:

榕树不腐,桂树不雕,华实未难栽,先在深培根脚;

漓江自南,湘江自北,波澜皆尽致,各须浚取源头。

联中,吴獬以树木与江河为喻,强调师生应打好基础,挖掘潜力,方能在人生道路上有所成就。

记者手记

积累是人生进阶指南

姚懿轩

长沙校经堂对联堪称人生进阶指南。它告诉我们,积累不是简单的知识搬运,而是在“博”与“专”的反复切换中解锁人生新高度。积累既要广泛涉猎,又要深耕一域,成为某个领域的“天花板”。然而,真正的强者不会止步于此,他们会在专精之后继续突破边界,成为融会贯通的“全能型人才”。

积累同样是职场生存的重要法则。在某一行业中做到极致固然可贵,但真正的行业领袖往往能在登顶之后继续深耕,既立足专业领域,又跨界融合,彰显多元价值。

在这个信息爆炸的时代,积累好似一场没有终点的“无限游戏”。它需要我们既仰望星空,又脚踏实地;既博览群书,又专攻术业;既追求卓越,又不忘初心。唯有如此,才能在积累中不断升级,成就自己的“最强王者”之路。

点评嘉宾:刘文

刘文,岳麓书社副编审,中山大学哲学博士。长年致力于明清文献的整理与出版、湖湘文化的研究与普及。承担省社科基金重大委托项目研究,是中华优秀出版物奖图书提名奖、中国出版政府奖图书提名奖获得者。

湖南日报·新湖南客户端 出品

总策划/夏似飞

统筹/文凤雏 赵雨杉

执行/陈永刚 朱玉文 王华玉 朱晓华

撰文/姚懿轩

摄影摄像/傅聪

剪辑/戴钺

设计/李真明

责编:姚懿轩

一审:陈永刚

二审:赵雨杉

三审:文凤雏

来源:湖南日报·新湖南客户端

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号