三湘都市报 2024-09-01 06:59:05

三湘都市报·新湖南客户端全媒体见习记者 熊韵婧 蔡银

在历史的长河中,有一处神秘的宝藏如璀璨星辰般闪耀,那便是长沙马王堆汉墓。历经千年的风霜岁月,这座古老墓葬背后的故事,仿佛一幅徐徐展开的壮丽画卷,引领我们穿越历史,探索两千多年前被掩埋的西汉传奇。

1972年至1974年,马王堆汉墓在一次震惊世界的考古中苏醒。今年正是马王堆考古发掘50周年。究竟这座神秘莫测、价值连城的古墓背后,还隐藏着哪些不为人知的秘密呢?让我们跟随墓主人辛追夫人的脚步,一起解开这巨大的谜团。

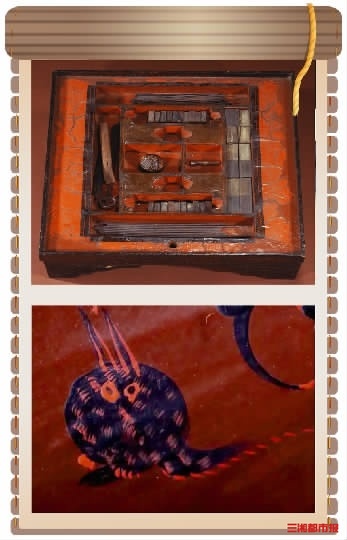

黑漆朱绘六博具(上图)。 漆食器上的狸猫纹(下图)。来源:湖南博物院官网

黑漆朱绘六博具(上图)。 漆食器上的狸猫纹(下图)。来源:湖南博物院官网

【衣】曲裾素纱单衣:仅48克重

“马王堆汉墓出土了大量的纺织服饰文物,是目前汉服唯一有实物支撑的一个墓。”湖南省文史馆特约研究员赵涛表示,马王堆汉墓的丝织品主要来自一号墓与三号墓,共500多件,每件都具备极高的考古与研究价值,闻名于世的素纱单衣便出自此。

“我发现您的胸口有一颗黑痣,但奇怪得很,怎么穿着两层衣服还能看见?”

“不是两层,而是五层丝质衣服啊!”

……

这是一段来自唐代的对话。史料记载,曾有一名阿拉伯客商在见到唐代官员时,对他身上穿着的薄纱发出惊叹。

很多人可能不知道,湖南博物院一共有两件素纱单衣,除了“马王堆汉墓展”中人们常见的那一件直裾式,另一件曲裾目前正在“彼美人兮”特展展出。

慕名而来的徐女士说:“我就是被这件文物吸引来的,以前有人说它被烧毁了,原来还完好地保存着,真是太好了。能欣赏到这件稀世珍宝,也让我的湖南之行变得更有意义。”

徐女士说的是一件往事。多年前,包含素纱单衣在内的30多件文物曾被盗走,便有传言说那件曲裾被毁。此次展出不仅让汉代纺织业的珍宝再次面世,也让流言不攻自破。

曲裾素纱单衣衣长160厘米,通袖长195厘米,袖口宽27厘米,腰宽48厘米,衣重48克。相较于直裾式,曲裾式的衣身多32厘米,衣身的下摆也更加舒展飘逸,重量上居然还比直裾还轻1克。

据专家介绍,两件素纱单衣的材质选取和纺织技法均达到了当时的巅峰水平,每一根丝线都经过精心挑选,纺织过程更是凝聚了无数工匠的心血与智慧。

素纱单衣出土后,湖南博物院曾委托一研究所复制过重49克的直裾式,但当时复制出来的第一件重量超过了80克;如今,也只有南京云锦博物馆完成了一件49.5克的复制品。古时的工艺之高超,令人叹服。

【食】漆食盘上刻狸猫,辛追夫人也“撸猫”

关注文创产品的朋友们会注意到,湖南博物院4楼的汉文化博物集推出了“狸猫花”文创玩偶。此前,他们还设计了“煤球猫猫”和狸猫帆布袋。莫非,西汉时,人们就开始当“猫奴”了吗?

1972年,长沙马王堆汉墓一号坑出土了一件漆器——狸猫纹漆食盘。食盘上刻有“君幸食”字样,漆盘中心与环漆盘分布有4只狸猫。狸猫们有着圆圆的眼睛、胖胖的身体和尖尖的耳朵。

纪录片《如果国宝会说话》中提到:“狸猫前爪稳稳落地,两只耳朵竖起,尾巴高高翘起,预示着尚未驯服的野性。朱砂勾画双眼,目露凶光。”

像这样画有狸猫的漆食盘,马王堆汉墓一、三号坑共出土了30件。

当时,人们为什么要将狸猫纹刻在食器上呢?

据悉,马王堆汉墓漆食器上所绘的狸猫纹是我国最早的猫属动物视觉图像资料,它们形象生动,弥足珍贵。湖南博物院汉文化博物集产品负责人赖程介绍:“西汉时古人席地而坐,分餐而食。当时餐具都被放置在较矮的食案上,容易被老鼠偷食,所以人们在餐盘上画上狸猫,震慑老鼠。”

“那些被猫治愈的人类中,也包括了狸猫纹漆食盘的主人——辛追夫人。”《中国撸猫简史》中提到:“铲屎官这一职位在中国有着几千年的历史,到唐宋更是达到鼎盛。”猫还被视作古代“蜡祭八神”之一,是祥瑞的征兆与化身。狸猫纹也象征着长寿和安康,因此古人对猫宠爱有加。

看到如此精美可爱的小狸猫漆食盘,你能想象到轪侯一家会在什么场景下使用它们宴饮宾客吗?

【住】客厅倚凭几,地上铺莞席,正中摆放漆屏风

在湖南博物院,还复原展示了辛追夫人家的“客厅”。“看上去真和电视剧里差不多。”参观者易女士有些激动地说,“我在汉代题材的电视剧里就见过,宫妃就倚靠在凭几上。”

她所说的,正是辛追夫人复原客厅里的云纹漆凭几地上还铺着莞席。古人讲究站有站相、坐有坐相。当时,人们常以跪姿跽坐在席上,没有靠背,很容易劳累。凭几便应运而生。

另外,客厅正中央摆放着云龙纹漆屏风。屏风最初主要用来挡风遮蔽,最早时只能天子使用。在西汉,漆屏风属于考究的家具,只有富贵人家才能享用。

西汉桓宽的《盐铁论·散不足》记载:“一杯棬(quān)用百人之力,一屏风就万人之功。”只一句便可看出制作漆屏风的耗费之大。

纵览整个展厅,一进厅堂便可见精美的壁画和珍贵漆器、华丽的屏风,餐桌上还摆着黑红相间的漆食器。此外,“客厅”两侧摆有熏炉。轪侯家的歌舞俑们在厅中表演,两侧还有贴身侍女,静待主人差遣。

【玩】失传的“桌游”:黑漆朱绘六博具

古代的贵族们平时玩什么?这就不得不提到一种特别的游戏:博戏。

1973年,长沙马王堆三号墓出土了一套博戏用具,名为黑漆朱绘六博具,包括1件方形髹黑漆木博局,带有用象牙条嵌出方框和曲道;12根象牙箸状长筹码,30根象牙箸状短筹码,12枚象牙大棋子,18枚小棋子,1件小木铲,1个象牙削刀和1件环首角质刻刀。此外,还在一件双层六子漆奁中发现了配套使用的18面体骰子。

六博棋的道具这么多,博戏是怎么玩的呢?

原来,博戏是一种智力竞技类游戏,还是象棋的原型,游戏中会使用六根博箸以及六个棋子作为道具。《楚辞·招魂》中记载:“菎蔽象棋,有六博者分曹并行。”汉代时,六博棋受到了统治者的喜爱,所以在社会上也颇受欢迎。

然而,汉代以后六博棋开始衰败,且创造年代久远,走棋方式复杂,导致玩法失传。

直到2019年,专家在海昏侯墓的竹简中发现了六博棋的规则,才让六博棋的复原和使用迎来曙光。

责编:陈舒仪

来源:三湘都市报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号