湖南日报·新湖南客户端·客户端 2024-01-11 18:10:32

2023,足迹踏遍郴州各地,一路风风雨雨,行行摄摄,与日出同行,与“夜猫子”拼晚,与建设工人拼汗,与旅行者拼脚步,与大师们拼技艺。

偶得间隙,行摄乡野,遇见手艺人,感人故事,乐于影像记之。慢慢回味,总让人若有所思略有所悟。

拍照容易摄影很难,追光中,多尝试不同风格,见山见水见初心,终不会感到迷惘。

图 | 文 欧阳常海

举重冠军的“摇篮”

(一)

5月26日下午,桂阳三中举重训练房内,举起,放下,放下,举起……学生们汗流浃背地练习着技术动作,一遍又一遍;教练在旁边悉心指导,并做好保护工作。

墙上,“严格要求、刻苦训练、为国争光”的标语格外耀眼。

或许你怎么也想不到,这间不到150平方米、简陋的训练房,却是奥运冠军侯志慧,世界冠军李萍、张旺丽登上世界最高领奖台、实现梦想的起点站。

桂阳人举重捷报频传。近日,在2023年亚洲举重锦标赛上,桂阳籍选手罗诗芳、侯志慧收获2金3银1铜的好成绩。

在举重竞技的丛林中,湘军为何能够人才辈出、长盛不衰,成为体育湘军和中国举重梦之队的王牌之师?其重要原因是基层人才的选拔与输送,而一群有慧眼、能力强、肯付出的基层举重教练员至关重要。

1999年,桂阳县根据国家体委要求成立了业余体校举重队,与桂阳三中联合办学,选拔举重苗子,探索“体教融合”的新路子。目前,业余体校有举重专职教练员4名,在训运动员40余人。

桂阳县业余体校校长谢文华说,将业余训练放在普通学校,既能充分利用学校的优质资源保证运动员的文化学习,又能培养他们的体育兴趣,科学训练,推动校园体育的发展。

“业余体校最重要的工作是挑选好苗子。”教练李志平说,运动员的体育天赋都是从小发掘的,他也探索出了一套独特的选才方法,在训练中表现优秀的运动员,都会推荐到省举重队进行试训,“绝不放过任何一个好苗子!”

李志平介绍,学期中都是利用青少年的课余时间进行训练,每天训练时间不少于3小时,教练员全年放假时间不会超过20天。看到自己培养的队员有所成就,再苦再累也觉得值得。

现就读于桂阳三中的雷正杨已练习举重6年,是目前桂阳业余体校举重队在训人员中年龄最大的,曾获湖南省青少年举重锦标赛抓举、挺举、总成绩冠军,他说最大的愿望是珍惜每次训练机会刻苦拼搏,为国增光,为家乡添彩。

自业余体校成立以来,桂阳籍运动员共获得省级以上体育奖牌近400枚,其中举重项目国际级金牌53枚、国家级金牌60枚,桂阳县也被誉为“冠军之城”。

一曲湘剧唱古今

(二)

今年来,在桂阳文化园古郡城戏台,新编湘剧《赵子龙计取桂阳》轮番上演,看台上座无虚席。

湘剧是湖南地方大戏剧种之一,距今已有600余年传承史,2008年被列入国家级非物质文化遗产保护名录。

桂阳现保存完整的古戏台有300余座。

湘剧发源于明代,自明初嘉靖年间,由引进的昆腔和弋阳腔,融合了本地民间音乐,发展成集昆腔、高腔、弹腔及杂曲小调等多声腔剧种。

湘剧的表演艺术呈现多种表演风格,昆腔戏动作细腻、舞蹈性强;高腔戏动作古朴,乡土气息浓,唱、念多;弹腔戏动作规范化程度高,多用程式、大段板式变化的唱腔或整段念白手段刻画人物。

湘剧演出人气爆棚

为传承发扬湘剧,近年来,桂阳县湘剧保护传承中心一手抓人才队伍培养和精品剧目创作,一手抓设施平台建设,通过以师带徒、以老带新、边培训边参演的办法,培养“戏苗子”。

每年还会通过“走出去请进来”的方式,送演员到戏剧院校培训,或是邀请全国各地知名艺术家来本地培训,以提升演员专业素质,培养戏曲人才。

《赵子龙计取桂阳》剧照

目前,桂阳县湘剧保护传承中心已完成40余个传统剧目的排演,《一天太守》《赵子龙计取桂阳》《十五贯》《生死牌》等湘剧剧目深受当地百姓的喜爱,也获得了多项国家级大奖。

湘剧国家级非遗传承人谢忠义在指导学员练习

学员在练习基本功

如今,看戏、唱戏、听戏已然成为桂阳人民生产生活不可或缺的一部分。

“现在每年坚持送戏下乡200余场,足迹踏遍全县各个自然村。”桂阳县湘剧保护传承中心主任谢能姣介绍,为了让湘剧文化更加深入人心,桂阳还开展了百座戏台千场戏、戏曲文化节,送戏下乡进社区、进园区、进景区等文化惠民活动。

化妆也是一门基本功,所有演员都是自行化妆

北京戏曲艺术职业学院国家一级演员、硕士研究生导师王亮亮在指导学生

谢忠义是湘剧国家级非遗传承人,虽然退休多年,但仍然坚持参与一些湘剧剧目的演出与艺术指导。“戏剧是中华传统文化的瑰宝。在多元文化背景下,湘剧重新焕发生机,是国家和民族文化的繁荣兴盛的体现。我们要坚持传统、做强传统,让湘剧既登大雅之堂,又入百姓之家!”

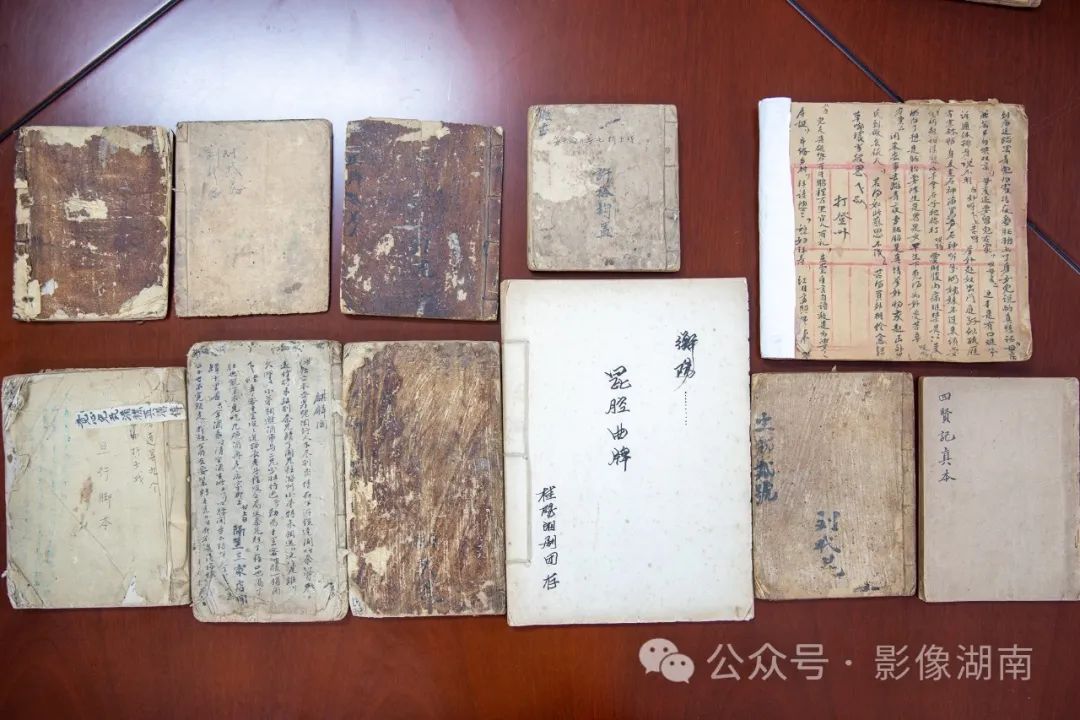

演出剧目手抄本

古法造纸 千年传承

(三)

造纸术是中国四大发明之一,蔡伦作为造纸术发明者,千百年来备受人们的尊崇,被纸工奉为造纸鼻祖、“纸圣”“纸神”。东汉《东观汉记》和南朝宋《后汉书》记载:“蔡伦字敬仲,桂阳人也。”

在桂阳县白水瑶族乡紫河村,仍保存着7处古法造纸作坊。家住紫河村的周世贵出生于古法造纸世家,祖上世代以造纸为生,距今有800多年历史,周世贵是古法造纸技艺第27代传人。

紫河村过去200余户,家家户户都造纸,男女老少分工合作,周世贵从小便学会了这门手艺,他希望这门技艺能一直传承下去,让千年文化焕发出新的生机。

紫河村造的纸叫做湘薄纸和毛边纸,传承蔡伦古法造纸技艺。这种纸以当地南竹和雪花树皮为主要原料,经过砍青、水洗、沤发、蒸煮、舂捣、打浆、抄捞、荡帘、烘晒等近20道工序,才能造出一张张有着淡淡竹香的纸。

古法造纸工序复杂,其中沤发用时最长。将切好的嫩竹片和雪花树皮,放到石灰水池里浸泡40多天,待其钙化,捞出洗净,密封发酵约1个月,竹片软化后去皮放入纸槽捣碎,加入野生猕猴桃藤浸泡过的“秘方水”,就可以进入造纸工序。

此时,竹片和树皮已捣碎成浆,再经过去渣、抄纸、上架压干、手工分纸、烤干晾晒、磨边打捆……一张张古法纸就可以投入使用了。

紫河村生产的纸色泽亮黄,纸质柔软富有弹性,吸水润墨性好,被广泛用于书写、绘画、包装、古谱、爆竹、祭祀等,曾畅销湖南嘉禾、蓝山、新田、衡阳、湖北武汉等省市县,20世纪80年代达到鼎盛时期。由于时代的进步,造纸工业进化,古法造纸技艺慢慢退出市场。

近年来,桂阳县以研学基地建设为契机,在桂阳文化园及正和镇和谐村建立了古法造纸研习所,设立了原汁原味的造纸工艺体验区,游客可以动手操作亲身体验造纸文化的独特魅力,让传统造纸技艺在研学中得以传承和发展。

热血英雄 情暖郴州

(四)

每年的6月14日,是世界献血者日。

无偿献血是医疗临床用血的唯一来源,献血者献出的是血液,传递的是爱心,挽救的是生命。

近年来,我市通过积极探索创新,形成了“政府主导、部门联动、全社会共同参与”的无偿献血长效机制,采供血增长率稳居全省首位。

通过完善献血服务、惠民利民政策,我市实行免费用血“出院直报”和“网上直报”便民惠民新模式,献血者捐献400毫升血液,经检测合格的,本人就可享受终身免费无限量用血。

统计显示,1998年《中华人民共和国献血法》颁布至今,我市累计69.7万余人次参与无偿献血,年采血量20多吨,年供血量60多吨,连续11次被评为全国无偿献血先进市。

“热血一家人”何氏三姐弟何志俐、何志清、何志龙,从捐献全血到机采血小板,累计献血400多次,献血量达15.3万毫升。其中何志龙已献血183次,为郴州市无偿献血“冠军”。何家姐弟还发动20多名亲属“组团献血”,19年来,何家亲属团累计献血总量超过45万毫升,献血总量可挽救560多人的生命。

目前,我市献血100次以上的无偿献血者达23人,献血50次以上的无偿献血者增至101人,无偿献血者中2人当选“中国好人”、7人当选“湖南好人”,为成功创建国家卫生城市、全国文明城市作出了积极贡献。

那么,血液从采集到输注要经历哪些过程?市中心血站采血科主任李海文表示,采血前,医护人员会为献血者进行健康初筛,项目合格后,开始采集全血或成分血。护士留取的两份5毫升标本被送到检验科,对标本进行输血相关传染病检测。采集好的血液按要求运回血站,再通过系列检测和处理,将血液中的红细胞、血浆、血小板、冷沉淀凝血因子等不同成分分离出来,供不同患者使用。

历经道道“关卡”,最终,合格的血液被输送到患者体内,为其带去生命的希望和爱的温暖。

赏西河美景 看乡村振兴

(五)

北湖区保和瑶族乡小埠村,学生在开展研学活

西河,全长142公里,流经桂阳、北湖、苏仙、永兴4个县区8个乡镇。

沿西河而行,我们可以在沿途的自行车道上浪漫骑行,在湿地公园看田园秋色,在露营基地观日月星辰,在驿站歇歇脚,在农庄品尝当地美食。

北湖区华塘镇梨园村

西河风光带的建成,拉动了沿途乡村振兴示范村的建设,一村一特色,一步一景点,风光带成了乡亲们的致富风景线。

在桂阳县正和镇和谐村,西河绕村而过,一座座湘南民居临水而建,青砖黛瓦,小桥流水。优美的自然环境、清新的田野风光、丰富的游乐项目,让前来休闲度假的游客流连忘返。村旁的“星空露营游乐园”人气高涨,每逢节假日,乡村露营音乐节在西河两岸唱响,游客们与星空荧光相约,沉浸感受乡村魅力。

北湖区华塘镇茅坪村

正和镇朝阳村依托“夜宿梨山,秋毫无犯”故事,建立了红色教育基地,打造成集红色教育、农事体验、农业科普为一体的农文旅融合产业园,成为红色研学基地热点景区。

北湖区华塘镇梨园村,以戏剧为魂,以西河为线,将错落有致的村组、驿站、果林、田园、岸堤、游步道构成自然纯美的田园风光,令人陶醉。该村突出“一村一品”,打造了梨园雾柚、烤烟、西瓜、香瓜等特色产业。

桂阳县正和镇朝阳村,讲解员在讲解“夜宿梨山”的故事

桂阳县正和镇和谐村

北湖区保和瑶族乡小埠村,距今有600年的历史,有丰富的文物古迹遗存,建有精美的民宿,有着独具特色的民俗风情。该村以古村为主题,融合耕读文化,打造了“文化+教育+体育+旅游+农业+商业”乡村振兴新模式。

苏仙区许家洞镇板屋村,武广高铁穿越而过,两万亩竹林与青山绿水构成了一幅美丽的乡村画卷。该村将南竹产业与乡村旅游相结合,唱响“春赏花、夏嬉鱼、秋品果、冬食笋”的休闲农业四季歌。

苏仙区栖凤渡河头村

苏仙区许家洞镇板屋村

永兴县湘阴渡街道堡口村,驻村干部在帮忙采摘冰糖橙

西河流经苏仙区栖凤渡镇河头村,形成了一个美丽的半圆。村民以农作物为笔,在田间创意作画,让该村成了新晋网红打卡地。村里富有山水意境的风景文化墙,搭配唐诗宋词的古风古韵,成为乡村游的新亮点。

在永兴县湘阴渡街道油塘村,西河傍着高速公路绕村而过,稻田金黄,千亩冰糖橙黄遍山头,一幅稻香千里、鱼跃鸢飞、橙黄遍野的田园画卷让人心旷神怡。

永兴县湘阴渡街道油塘村

在相邻的堡口村,村容整洁,绿树如茵,河畔鲜花常在,沿河漫步,乐在其中。该村大力实施千亩烤烟、千亩冰糖橙“双千项目”,为壮大村集体经济提供了有力保障。

西河风光带,不仅改善了村民的人居环境,带动了沿岸产业发展,更激发了村民建设美丽乡村的精气神,俨然成了郴州一张亮丽的“生态名片”。

责编:伍霞

一审:伍霞

二审:曾益

三审:刘建光

来源:湖南日报·新湖南客户端·客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号