黄守愚 2023-10-25 17:11:10

△2019年王船山诞辰400周年纪念邮票首发

一、 夷夏之辨的近现代遭遇

夷夏之辨作为春秋公羊学的微言大义,两千多年来一直是儒学的核心概念,其论述浩如烟海。然自鸦片战争以来,中国、日本一些士大夫用“夷夏之辨”拒绝外来文化,因而此事屡遭近现代以来的学者谴责,视之如草芥,弃之如敝屐。

一般来说,美国学者费正清采用“刺激—反应”模式来解释中国近现代史的文化现象,也有一定的合理性。两三千年来,中国人一直有着中国文化优越感,国家忽然遇到“三千年未有之变局,三千年未有之强敌”,接二连三的挫败,丧气之余而主体之内心勃发出一股不屈的主体意志,奋起志气以试图改写结局,要战胜外来文化。对于外来文化,一般人的排斥与接纳,除了受理性、利益因素的影响外,其余是自我主体意志、挫败心理承受能力、心理习惯性等。甲午海战之后,湖南也发生维新运动,王先谦、叶德辉等人排斥外来文化不遗余力,但是受利益的驱动,于投资现代工业企业方面走在时代的前列。用“夷夏之辨”开显主体性,建立共同体排斥外来文化,是主体意志高扬的反应。倘若不排斥外来文化,全盘西化,则民族文化主体性何在?其也能用社会心理学解释,可视为人类自身的心理习惯,是人类普遍共通的社会习得性。

因此,即使夷夏之辨作为一个思想工具满足了一些士大夫的排斥外来文化需要,但不能判定夷夏之辨的本质完全是盲目排外的、阻碍历史发展、闭关锁国的。应当说,反思近现代史,对此种反思进行反思,才能照见自身的理性。

实际上,居旧“中国”之地,未必为“中国”。如魏源颇为理性,提出“师夷长技以制夷”,“师”表示当时的清朝已沦为半夷狄,“夷”是对西方列强侵略的谴责;清朝是半夷狄而半“中国”,西方是半“中国”而半夷狄。

二、夷夏之辨的解读

夷夏之辨此一主题最早出现在先秦,是对于文明、野蛮之审判与处理族群内部、内外关系以及建构“大一统”正义论的理论。夷夏之辨有一个前提条件,为建立“大一统”,也即大同。

在社会、国家的形成过程之中,实际上自发形成了无数个大小不等的“大一统”。在历史长河中,各种大小不等的“大一统”逐步融合,不断建立新的各种大小不等的“大一统”。国家,是一种具有政治性的大一统典型。夷夏之辨在形式上,一般是从“一内外”到“异内外”,再走向新“一内外”,即不断生发“大一统”。

所谓大一统,是指有一个统一共享的“场”和统一共享的规则体系。今日世界上的流行词汇“公共品”也是一种共享的规则,有一个国家内部的公共品,也有国际公共品。大一统,是基于普遍主义之“一”而建立一个统一共享的“场”与规则,即大同。《公羊传·隐公元年》云:“何言乎王正月?大一统也。”徐彦疏:“王者受命,制正月以统天下,令万物无不一一皆奉之以为始,故言大一统也。”《汉书·王吉传》云:“《春秋》所以大一统者,六合同风,九州共贯也。”

“大”是基于普遍主义原则的不同而同,兼顾同与不同,让人各得其宜。《易·乾》云:“大哉乾元!万物资始,乃统天。云行雨施,品物流形,大明终始,六位时成,时乘六龙,以御天。乾道变化,各正性命。云行雨施,品物流行,大明终始,六位时成。”孔颖达疏云:“‘大哉乾元’者,阳气昊大,乾体广远,又以元大始生万物,故曰‘大哉乾元’。‘万物资始’者,释其‘乾元’称‘大’之义,以万象之物,皆资取‘乾元’,而各得始生,不失其宜,所以称‘大’也。”

不同而同是人人之“同情”。《说文》云:“大,天大,地大,人亦大。故大象人形。”《庄子·天地》云:“无为为之之谓天,无为言之之谓德,爱人利物之谓仁,不同同之之谓大,行不崖异之谓宽,有万不同之谓富。”同,统一也。《说文》云:“同,和会也。” 《玉篇》云:“同,共也。”《书·舜典》云:“协时月正日,同律度量衡。” 孔《传》云:“同,齐也。”孔颖达疏云:“时月言‘协’,日言‘正’,度量衡言‘同’者,以时月须与他月和合,故言‘协’;日有正与不正,故言‘正’;度量衡俱是明之,所用恐不齐同,故言‘同’;因事宜而变名耳。”大同即大一统。《礼记·礼运》云:“故外户而不闭,是谓大同。”孔传云:“同,犹和也,平也。”孔颖达疏:“‘是谓大同’者,率土皆然,故曰‘大同’。”

基于普遍主义出发,一人即天下人,天下人即一人,此主要是建构人人都接受的“同情”。《礼记·礼运》云:“故圣人耐以天下为一家,以中国为一人者,非意之也,必知其情,辟於其义,明於其利,达於其患,然后能为之。”孔颖达疏:“‘圣人耐以天下为一家,以中国为一人’者,此孔子说圣人所能以天下和合共为一家,能以中国共为一人者,问其所能致之意。”《呂氏春秋·有始》云:“天地万物,一人之身也,此之谓大同。”

董仲舒所谓“以元统天”与“以元正始”,在于如何“一”。让不同的人都达成统一共识,惟有基于普遍主义建立一个人人都能接受的“同情”规则,并自由、平等地在统一“场”中竞争,此所谓“大”也。此所谓同心、同理、同情。

一般而言,个体对待陌生人或群体的态度,因情势之差异,第一反应会有几种情况:热情接纳、排斥(消灭、逃避)、理性控制于一定的限度、教化与扶植。而其背后的问题是对于规则的认知与遵守程度。判定陌生的人或群体遵守规则的,则接纳;判断陌生的人或群体不遵从规则的,则排斥;无法判断陌生的人与群体是否遵从规则,理性控制于一定的限度。

自然形成的“大一统”,一般来说,会自发区隔或排除异类。即使在大群体内部,个体或小群体不遵守共享规则,也会被视为“非我类者”,受到排斥。《左传·成公四年》云:“史佚之《志》有之,曰:‘非我族类,其心必异。’楚虽大,非吾族也,其肯字我乎?”“非我族类,其心必异”,表面是基于血缘认同,但抽象地看来,是认为不在一个大一统之内而必定无法遵守规则。从社会心理学来说,有共享之场与规则,就会自然产生区隔,有排异性,即异内外。由此,人会对不遵守规则的“非我类者”充满恐惧与戒备。王船山《读通鉴论》卷十三云:“非我类者,心不可得而知,迹不可得而寻,顷刻之变不可得而测,与处一日,而万端之诡诈伏于谈笑,而孰其知之?”在当时,多数的共同体是基于血缘的自然属性建构的。但是因时制宜,后人不能强化此血缘的自然属性。可以如此言之,“道”之显明,因时而异,在血缘共同体之内,本之于以血缘规则显明;在非血缘共同体之内,以非血缘规则显明。

然而,各种大小不等的“大一统”之间因互相“异内外”而产生冲突,又使得人们认识到和谐相处的重要性,提出“王者无外”的“一内外”主张,将异类接纳进入“大一统”,实质而言是建立新“大一统”。稽考先秦文献,“无外”之思想,普遍见于诸子百家。儒家所谓“王者无外”,一般认为语出《春秋公羊传》。《春秋公羊传·隐公元年》云:“王者无外,言奔,则有外之辞也。” 何休注:“王者以天下为家,无绝义。”《春秋公羊传·僖公二十四年》云:“冬,天王出居于郑。王者无外,此其言出何?不能乎母弟也。”

必须承认一个事情,在先秦时期,华夏地区理性相对成熟,知识相对博大精深,生产力相对发达,物质相对丰富,市场相对统一,社会组织能力、管理控制能力相对强大,在此基础上建立了一套具有普遍主义的、共享性的“大一统”文明体系。此一套大一统文明体系,不是一血缘、地缘为标准衡量的,而是以文明程度来衡量的。成为同类,是接受此套大一统文明体系;异类,即不接受此套大一统文明体系。此一套文明体系不断提升人的综合教养,使人摆脱禽兽性,提高个人和社会整体的各种能力,以实现和谐共存和长久生发。

在华夏文明内部,也存在个别人不愿接受此个共享规则的,可称作小人、禽兽,也可称作夷狄,是秩序的破坏者。相反,周边的族群虽然也有一套文化共享体系,但是相对“落后”于华夏,也不愿接受华夏文明共享体系。有多种原因会使得夷狄的野蛮性爆发,经常骚扰华夏地区,抢劫财富与人口,破坏华夏地区的和谐秩序。譬如,汉初,南越不服中央,有司下令禁止对南越输出当时的高科技产品和具有生育能力的雌性动物。《汉书·南粤传》云:“出令曰:毋予蛮夷外粤金铁田器;马、牛、羊即予,予牡,毋与牝。”为此,南越王赵佗兴兵掠夺边境。北方族群于整体上落后于“华夏”,在双边贸易中处于弱势,经常在边境上抢劫。宋朝、明朝向北方族群赠送“岁币”,相当于扶植弱者,让其购买“华夏”的产品,而不再在边境上抢劫,实际上有利于“华夏”地区的和平秩序和经济发展。

可以如此说,接受此一套大一统文明体系的,即为“华夏”;不接受的,即为夷狄。在进一步说,此一套大一统文明体系,是当时普遍认同的“先进文明”,相当于经过了所有群体成员的“签约”,因而具有合理合法性,她甚至于说等同于“先进文明”,并规约于“华夏”(“中国”)此一概念。《诗经》云:“学有缉熙于光明。”“华夏”(“中国”)此一概念在逻辑上还有一个必然性的要求,即“德”,不断自我超越,由粗入精,自下向上,从低就高,更加合乎“道”的规定。

从德、登、升、进、晋、上(丄)、丨、乾、倝、乙等汉字的训诂来看,“德”是要求人向上超越、光明日新,“学有缉熙于光明”。《说文》云:“德,升也。”段玉裁注:“升,当作登。……今俗谓用力徙前曰德。”《说文》云:“昇,日上也。从日升聲。” 《尔雅·释天》云:“素陞龙于縿。”郭璞注:“画白龙于縿,令上向也。”《说文》云:“登,上车也。”段玉裁注:“引伸之凡上陞曰登。” 《尔雅·释诂》云:“登,陞也。”《玉篇》云:“登,上也,进也。” 《说文》云:“进,登也。” 《说文》云:“晋,进也。日出万物进。从日从臸。《易》曰:‘明出地上,晋。’” 段玉裁注:“《周易·彖传》曰:晋,进也。以叠韵为训。凡晋皆曰晋。难进亦曰晋。” 升于何高处?高明之处,以日之上升为喻象。《说文》云:“丄,高也。此古文上,指事也。凡丄之属皆从丄。上,篆文丄。”《说文》云:“高,崇也。”“崇,嵬高也。”段玉裁注:“崇,山大而高也。” 京,训高,训大。《说文》云:“人所为绝高丘也。从高省,丨 象高形。凡京之属皆从京。”段玉裁注:“按《释诂》云:京,大也。其引伸之义也。凡高者必大。”又,崇,训山大而高。德指向大明、高明。《易·乾》云:“云行雨施,品物流行,大明终始,六位时成。”李鼎祚集解引侯果曰:“大明,日也。”《礼记·礼器》云:“大明生於东,月生於西。此阴阳之分,夫妇之位也。”郑玄注:“大明,日也。”《说文》云:“乾,上出也。从乙。乙,物之达也。”段玉裁注:“此乾字之本义也。自有文字以后,乃用为卦名,而孔子释之曰:健也。健之义生于上出。上出为乾,下注则为溼。” 《说文》云:“倝,日始出,光倝倝也。” 《说文》云:“乙,象春艸木冤曲而出,阴气尚彊,其出乙乙也。與丨同意。” 《说文》云:“丨,上下通也。引而上行读若囟,引而下行读若退。凡丨之屬皆从丨。”

“道”无时不显明,可被人认知,但人未必认知,使得“道”处于幽隐状态,必须以“德”致知。以此可知,“德”是道的的一种必然性规定,要求自我超越。所以,先秦文献中有“以德配天”与“皇天无亲,惟德是辅”等名言。

此“德”,即理性,必须是普遍主义的,即让人人都有能够具有。此“德”,也决定了理性会使人的自然情感上的“异内外”走向理性的“一内外”。为此,应当教化先行,启蒙以正。

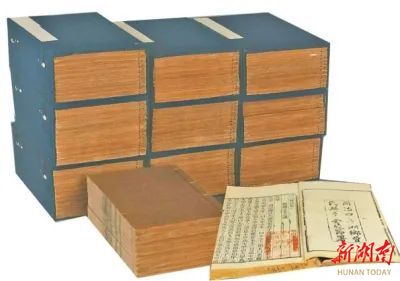

△曾国藩金陵本《船山遗书》

三、王船山的夷夏之辨

王船山于反清复明失败之后,怀悲愤之情,尤契于夷夏之辨说,曾作《黄书》发挥其尊王攘夷、进夷之志。而此攘夷之志,在清末民初大显,也使得王船山享有盛名。

1、以仁别夷、夏

人道,是人与禽兽之分疏。王船山《思问录·内篇》云:“知、仁、勇,人得之厚而用之也至,然禽兽亦与有之矣。禽兽之与有之者,天之道也。‘好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇’,人之独而禽兽不得与,人之道也。故知斯三者,则所以修身、治人、治天下国家以此矣。近者,天、人之词也;易之所谓继也。修身、治人、治天下国家以此,虽圣人恶得而不用此哉!”

仁是人与禽兽之分疏,也是中国、夷狄之分疏。王船山《礼记章句》序云:“《易》曰:‘显诸仁,藏诸用。’缘仁制礼,则仁体也,礼用也;仁以行礼,则礼体也,仁用也。体用之错行而仁义之互藏,其宅固也。人之所以异于禽兽,仁而已矣;中国之所以异于夷狄,仁而已矣;君子之所以异于小人,仁而已矣。而禽兽之微明,小人之夜气,仁未尝不存焉;唯其无礼也,故虽有存焉者而不能显,虽有显焉者无所藏。故子曰:‘复礼为仁。’大哉礼乎!天道之所藏而人道之所显也。”

2、夷狄无文备

王船山认为,“中国”之人在没进入此一套大一统文明体系之前,也是禽兽,即夷狄。从个人道德修养而言,夷狄、小人是禽兽性的人,理性不足。王船山《思问录·外篇》云:“故吾所知者,中国之天下,轩辕以前,其犹夷狄乎!太昊以上,其犹禽兽乎!禽兽不能全其质,夷狄不能备其文。文之不备,渐至于无文,则前无与识,后无与传,是非无恒,取舍无据,所谓饥则呴呴,饱则弃余者,亦植立之兽而已。”

3、夷狄殊异

王船山认为,夷狄在整体上落后于华夏,夷夏差别是理性发展不平衡的结果。首先是天地有殊而夷狄习异,即教化有差异,而习异导致知行有异,即文明程度有差异。小人如同夷狄,也是落后之人。《宋论》卷六云:“天有殊气,地有殊理,人有殊质,物有殊产,各生其所生,养其所养,君长其君长,部落其部落,彼无我侵,我无彼虞,各安其纪而不相渎耳。”《读通鉴论》卷十四云:“夷狄之于华夏,所生异地。其地异,其气异矣。气异而习异。习异而所知所行蔑不异焉。……君子之与小人,所生异种,异种者,其质异也;质异而习异,习异而所知所行蔑不异焉。”

4、夷狄不接受华夏大一统

以血缘为基础建构的“大一统”,即民族国家。虽然有论者谓其假象之共同体,但已成一大事实,获得广泛认同。夷狄不接受华夏“大一统”,对“中国”之人无有仁爱,烧杀抢掠。《读通鉴论》卷十二云:“夷狄非我族类者也,蝥贼我而捕诛之,则多杀而不伤吾仁;如其困穷而依我,远之防之,犹必矜而全其生;非可乘约肆淫、役之残之而规为利也。”若菲律宾人枪杀台湾渔民,哈哈大笑以舒畅其怀,只因其认为台湾渔民不在菲律宾之“大一统”文明体系之内,所以对台湾渔民无有仁爱。因此世界大一统(全球正义论)应行于当世,以遏制此种菲律宾人之野蛮行为。

5、义利是根本

王船山认为,天下之大防,在于君子、小人与中国、夷狄,而其根本问题是义利之辨。《读通鉴论》卷十四云:“天下之大防二,中国夷狄也,君子小人也。”《读通鉴论》卷十四云:“以要言之,天下之大防二,而其归一也。一者,何也?义、利之分也。”

此套大一统内部的问题是君子、小人,内外问题是华夏与夷狄。小人,即夷狄,都是禽兽。两大问题又归于一个问题,即义利问题。义,是正义论,如何分配利益,此须设计一套优良规则(制度)。其前提为有一定的理性能力。无法保证大一统(实际上是小一统)内部人人拥有理性和自由、平等竞争,会分化出君子、小人;无法保证世界各大一统(实际上是小一统)之间都拥有理性和自由、平等竞争,会分化出华夏、夷狄。君子、小人之矛盾,华夏、夷狄之矛盾,主要表现为利益之争,而根本是理性之不平衡。

从小一统到大一统,才能实现全球的王者无外。一小一统之正义,一中一统之正义,一大一统之正义,亦因时而异,须在实践之中因时制宜。

6、、对待夷狄之道

对待夷狄,本之于王者无外,有攘夷和进夷。攘夷,是限制、斩杀夷狄。进夷,是教化和扶植夷狄进化为“中国”。

对于侵犯“中国”的夷狄,杀之是为正义。《读通鉴论》卷四云:“人与人相于,信义而已矣;信义之施,人与人之相于而已矣;未闻以信义施之虎狼与蜂虿也。楚固祝融氏之苗裔,而周先王所封建者也。宋襄公奉信义以与楚盟,秉信义以与楚战,兵败身伤而为中国羞。于楚且然,况其与狄为徒,而螫嘬及人者乎!……故曰:夷狄者,歼之不为不仁,夺之不为不义,诱之不为不信。何也?信义者,人与人相于之道,非以施之非人者也。”

对于时常侵犯“中国”的夷狄,可占领其地,用“中国”之道教化夷狄。《春秋家说》卷下云:“中国于夷狄弗言战。……是故知中国之于夷狄,殄之不为不仁,欺之不为不信,斥其土、夺其资不为不义。苟与战而必败之也,殄之以全吾民之谓仁,欺以诚、行其所必恶之谓信,斥其土则以文教移其俗,夺其资而以宽吾民之力之谓义。仁义以信,王伯之所以治天下、匡人道也。”《宋论》卷六云:“若夫九州之内,负山阻壑之族,其中为夏者,其外为夷,其外为夏者,其中又为夷,互相襟带,而隔之绝之,使胸腋肘臂相亢悖而不相知,非无可治,而非不当治也。然且不治,则又奚贵乎君天下者哉?君天下者,仁天下者也。仁天下者,莫大乎别人于禽兽,而使贵其生。苗夷部落之魁,自君于其地者,皆导其人以駤戾淫虐,沉溺于禽兽,而掊削诛杀,无闲于亲疏,仁人固弗忍也。则诛其长,平其地,受成赋于国,涤其腥秽,被以衣冠,渐之摩之,俾诗、书、礼、乐之泽兴焉。于是而忠孝廉节文章政事之良材,乘和气以生,夫岂非仁天下者之大愿哉?以中夏之治夷,而不可行之九州之外者,天也。其不可不行之九州之内者,人也。惟然,而取蛮夷之土,分立郡县,其功溥,其德正,其仁大矣。”

此说,有点悲愤之情。但是,又不无道理,对待十恶不赦的犯罪分子或侵略成性的法西斯,又怎么能与其讲仁义?当年,同盟国占领德国,岂不是如此?

但是,持普遍主义原则,应当王者无外,在出于教化夷狄的情况下,还是要对夷狄讲信义。《读通鉴论》卷二十八云:“夷狄以劫杀为长技,中国之御之也以信义。”《读通鉴论》卷二十六云:“夫诚信者,中国邦交之守也。”

不允许废除夷夏之辨大义。《读通鉴论》卷十四云:“不以一时之君臣,废古今夷夏之通义也。”不允许夷狄主宰“中国”。《黄书》云:“圣人先号万姓而示之以独贵,保其所贵,匡其终乱,施于孙子,须于后圣,可禅,可继,可革,而不可使夷类间之。” 不允许夷狄窃占治统、道统。《读通鉴论》卷十三云:“天下所极重而不可窃者二:天子之位也,是谓治统;圣人之教也,是谓道统。治统之乱,小人窃之,盗贼窃之,夷狄窃之,不可以永世而全身;其幸而数传者,则必有日月失轨、五星逆行、冬雷夏雪、山崩地坼、雹飞水溢、草木为妖、禽虫为之异,天地不能保其清宁,人民不能全其寿命,以应之不爽。道统之窃,沐猴而冠,教猱而升木,尸名以徼利,为夷狄盗贼之羽翼,以文致之为圣贤,而恣为妖妄,方且施施然谓守先王之道以化成天下;而受罚于天,不旋踵而亡。”

严分夷狄、华夏与君子、小人,是维护正义与和平秩序。《读通鉴论》卷十四云:“天下之大防二:中国、夷狄也,君子、小人也。非本未有别,而先王强为之防也。夷狄之与华夏,所生异地,其地异,其气异矣;气异而习异,习异而所知所行蔑不异焉。乃于其中亦自有其贵贱焉,特地界分、天气殊,而不可乱;乱则人极毁,华夏之生民亦受其吞噬而憔悴。防之于早,所以定人极而保人之生,因乎天也。君子之与小人,所生异种,异种者,其质异也;质异而习异,习异而所知所行蔑不异焉。乃于其中亦自有其巧拙焉,特所产殊类、所尚殊方,而不可乱;乱则人理悖,贫弱之民亦受其吞噬而憔悴。防之于滥,所以存人理而裕人之生,因乎天也。呜呼!小人之乱君子,无殊于夷狄之乱华夏,或且玩焉,而孰知其害之烈也!”

进夷,应当先有“世界大一统”之正义论,以同化世界,今曰“全球化”,即王者无外。王船山主张人皆尧舜,并无真正的异类,采取同化办法,天下可以一统。《宋论》卷六云:“且夫九州以内之有夷,非夷也。”《读通鉴论》卷十二云:“一王之天下无分士,天地之生非异类,而摧残之若仇雠,伤和气,乖人理,激怨怒,则害于而家、凶于而国,皆自取之焉耳。”同化天下,是为圣功。《读通鉴论》卷三云:“遐荒之地,有可收为冠带之伦,则以广天地之德而立人极也;非道之所可废,且抑以纾边民之寇攘而使之安。虽然,此天也,非人之所可强也。天欲开之,圣人成之;圣人不作,则假手于时君及智力之士以启其渐以一时之利害言之,则病天下;通古今而计之,则利大而圣道以弘。天者,合往古来今而成纯者也。禹之治九州,东则岛夷,西则因桓,南暨于交,北尽碣石,而尧、舜垂衣裳之德,讫于遐荒。禹乘治水之功,因天下之动而劳之,以是声教暨四海,此圣人善因人以成天也。……而河西固雝、凉之余矣。若夫駹也、冉也、邛僰也、越巂也、滇也,则与我边鄙之民犬牙相入,声息相通,物产相资,而非有駤戾冥顽不可向迩者也。武帝之始,闻善马而远求耳,骞以此而逢其欲,亦未念及牂柯之可辟在内地也。然因是而贵筑、昆明垂及于今而为冠带之国,此岂武帝、张骞之意计所及哉?故曰:天牖之也。”此段话,是王船山尚有“前见”,认为西北、北方游牧族群难以“中国化”,而南方族群容易“中国化”,因而不认同张骞之功。

教化夷狄,一时难以成功,先让夷狄分疆域自治。《读通鉴论》卷十四云:“以要言之,天下之大防二,而其归一也。一者,何也?义、利之分也。生于利之乡,长于利之涂,父兄之所熏,肌肤筋骸之所便,心旌所指,志动气随,魂交神往,沈没于利之中,终不可移而之于华夏君子之津涘。故均是人也,而夷、夏分以其疆,君子、小人殊以其类,防之不可不严也。夫夷之乱华久矣,狎而召之、利而安之者,嗜利之小人也,而商贾为其最。夷狄资商贾而利,商贾恃夷狄而骄,而人道几于永灭。无磁则铁不动,无珀则芥不黏也。”王船山有时认为可教化夷狄,有时则认为不可教化,因悲愤之情而偶尔有所不统一。究其当时之语境,王船山之主张也有合理性,因为时常侵犯“中国”之夷狄难以教化。

四、对于夷夏之辨的反思

春秋公羊学的微言大义中,夷夏之辨与大一统、通三正、通三统、张三世、天子一爵、尊王、王者无外、义利之辨、弥兵、尚耻等概念息息相关。

夷夏之辨,即如何理性地进入基于正义的一个“大一统”文明体系,大到国与国,小到人与人。如孟子《孟子·离娄上》“父子相夷”。也因此,夷夏之辨是义利之辨,即正义论。基于什么原则建构正义论呢?是基于普遍主义原则的絜矩之道。

有“正义论”与对自身的理性审判,夷夏之辨得以显明。身为夷狄,自命“中国”,此事常常而有。尤其是居于老“中国”之地而身为新夷狄,不知德化超越,对于社会发展危害甚大。清朝末年以“夷夏之辨”排斥外来文化,实为此等事。胡寅《读史管见》卷十云:“中国之所以为中国,以有仁义而已矣,失则为夷狄,中国居而夷狄行,则无已贤于夷狄矣。”

夷夏之辨,不在于以血缘、地缘来区分夷狄、华夏,而是文明程度之高低。而文明程度之高低,在于基于絜矩之道的实现仁义礼乐社会之充分程度。基于理性的三圣之道,是一个衡量文明程度高低的标准。虽然文明,有其反暗,但不在此。就实质而言,夷夏之辨根本上是理性发展不平等的问题。对自身是夷狄而误以为是“中国”,明显是理性不足。

受多种因素局限,理性之生发不平衡。理性之制高点,是“中国”,但是随着理性之生发有转移。王船山《思问录·外篇》云:“天地之气衰旺,彼此迭相易也。”

显然,建构与维系一个大一统文明体系,基于理性,一是要有理性进行夷夏之辨,二是要有理性建构与完善大一统之正义论。也可谓纯粹理性与实践理性。如此,此套大一统为人人所接受,才能具有向心力。夷夏之辨最为重要的对文明、野蛮的理性审判,是一个人或一个群体从黑暗走向光明、从野蛮升入文明的引擎。中华民族绵延几千年,文明不断提升并且不曾中断,幅员辽阔,人口繁多,得益于大一统理论和夷夏之辨。

异内外、一内外(王者无外)是辩证的,不断生发的,持续扩大。一个“大一统”是由“一内外”形成的,其后自然产生区隔,排斥异类,即“异内外”。从现实的角度出发,又必然要求有“德”,抑制区隔,采用普遍主义,视其他族群为同类,实现王者无外,即“一内外”。此即要求世界大一统。我之好奇心又追问,世界大一统之后,能否解决人类的问题?是否又要与外星球生命进行新的“大一统”?

摘自《船山学新探》,湖南人民出版社,2023年出版

责编:罗嘉凌

一审:罗嘉凌

二审:苏露锋

三审:黄柏禹

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号