湖南文联 2022-08-15 11:32:55

文丨陈天佑

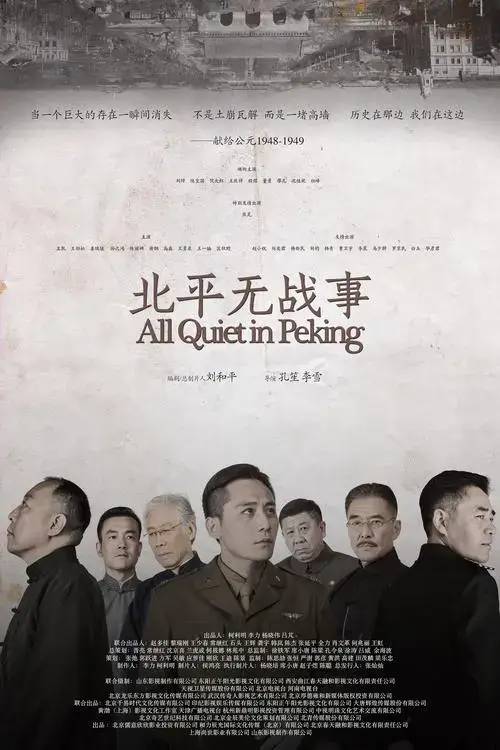

刘和平创作了不少堪称一流的剧本,如《雍正王朝》《大明王朝1566》《北平无战事》等,无不脍炙人口,堪称国产剧的标杆。这些作品架构宏大,人物繁多,矛盾错综复杂,看起来过瘾,尤其在人物的塑造上值得称道。

一般来说,历史剧对于人物塑造多采取“邪不胜正”的二元对立结构,或者众星拱月式的大主角模式。但刘和平的剧作中塑造的主要人物似乎都跳出了这一程式,显示出特有的个性气质,凛凛而有生气。这归功于刘和平对主次人物的重新赋能与复调式的人物塑造。

严格来说,刘和平不是一位热衷于塑造“大主角”的作者,不论是《大明王朝1566》的海瑞,还是《北平无战事》的方孟敖,都更像是时代激流中的跋涉者,而非手握日月乾坤的主宰者。比如,海瑞在历史上被认为是明朝第一清官,《大明王朝1566》却借角色之口向贪名弄权的赵贞吉发出了“大明朝还有利剑在吗?再利的剑,握在你们手里,都不过是一把生锈的刀”的无奈呐喊。从南平教谕、淳安知县到兴国知县、户部清吏司主事,海瑞举步维艰;从赈济流民、查验巨贪到三司会审、直言上疏,海瑞左支右绌,回天无力。对上司,他不迎合官长;对同僚,他不同流俗;对下属,他不谙世故;对亲友,他不近人情;对妻子,他不解风情。不同于传统历史剧中的英雄崇拜,《大明王朝1566》里的海瑞绝不是官场的胜利者,终其一生,他都没能把沉睡的统治者唤醒。

《北平无战事》主角方孟敖亦是如此,从一出场就因拒不履行上司轰炸开封城的乱命,而被送上了军事法庭。围绕对他的营救,分别代表了中共地下党、北平市警察局、中央银行方家、铁血救国会等几股势力各路人马纷纷登台。对于这些人的塑造,刘和平并没有把他们当做脸谱化的配角来处理,而是让观众在他们的皮相纹路上看到时间冲刷的痕迹,每个人都各有其来历,各有其心路,各有其难处,各有其诉求。通过强化他们的形象来获取这些复调独立成章的艺术空间。一花一世界,这正是刘和平剧作中配角出彩的原因。

刘和平以他“复眼”式的创作视野,尽量顾及到了每一个人物的舞台空间,其生花妙笔手法弥补了传统史籍作为“帝王将相家谱”的缺憾。无怪乎明清史学家冯尔康评价其剧作“作为文学家阐释历史之作,达到了历史真实与艺术真实的统一……使我国历史题材文艺作品的创作达到了一个全新的阶段。”

在现代文学中,复调的成功运用也屡见不鲜,从曹雪芹到陀思妥耶夫斯基等作家都曾进行过复调小说的创作。不过,这一手法在戏剧领域却鲜有运用,这与戏剧重视主角体验的特质相关。就刘和平的作品而言,他把小说的复调布局运用到人物塑造上,呈现出一个个人物角色“此时此刻”的四维状态,受众所看到的,不再仅仅是一个神经质的嘉靖帝,而是一个“其来有自”的古怪帝王。历史上的嘉靖以旁系继统,15岁时被朝廷从湖北迎往京城即位,在朝中没有根基。即位不久,就与强大的文官集团爆发了明史上著名的“大议礼之争”,后提拔张璁、桂鄂等附己者掌内阁,与外朝产生了巨大裂痕。这一切,作者当然不必交代,而是将其浓缩在嘉靖偏居的精舍、身着的道袍以及重用的司礼监等符号上,让观众通过这几个荒诞的表征,细细回溯。比方对于贴身大太监吕芳的重用,就点明了皇帝对朝臣的不信任;又比方说后妃形象的缺席,也暗示了“壬寅宫变”对嘉靖帝心态所带来的影响。通过增加时间这一维度,让一个不称人君而称真君,不着龙袍而着道袍、不近子孙而近内臣的“孤君”形象得以展现全貌。这样一来,就摆脱了单纯的立体人物形象,深入到了实验派戏剧的层面。

正因如此,观众得以在历史剧中最大限度地感知到了历史的本来面目:专权二十年的首辅严嵩,也有其过人之处,虽然擅权却能识人、用人,对胡宗宪以国士待之;飞扬跋扈的严世蕃学而有术,通晓经史古玩、出口成章;自命清高、志大才疏的高翰文懂得进退,尊重女性;贤臣领袖徐阶反贪倒严却有私田万顷;理学名臣赵贞吉动辄“再苦一苦百姓”,具宰相之才的张居正不惜“先从浙江烧一把火,让它乱起来”……正如嘉靖帝自白的那样:“没有谁是真正的贤臣,有时贤与不贤也由不得他们。”这样的人物再现,突破了传统历史题材对忠奸的简单安排,让每一个人物都能独立成篇,站的住脚。观众以不同的人物为线索,往往能常读常新,这也是刘和平的作品多年来“高烧不退”的原因之一。

有了以上努力,对于不同角色的个性化塑造也不再困难。长期以来,困扰古典小说、戏剧的脸谱化问题亦迎刃而解。具体来说,剧作家对每一集团内部的人物刻画也做到了笔墨上的细分,每个人物都可以独立成篇,都给予了演员充分的艺术发挥空间。所以,刘和平剧作中诞生了一大批金牌配角,如王劲松、张志坚、王绘春、程煜、王庆祥、祖峰等都在剧中贡献出了上佳演技。复调而非单线、动态而非平面、散点而非焦点化的人物塑造,让刘和平的戏剧人物不但血肉丰满,且大大扩充了表现范围,作家不满足描摹众星拱月式的人物群像,而是赋予每个人物以能动性,关注其命运的发展走向,最大限度地接近历史与现实的本真。

责编:周听听

来源:湖南文联

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号