放学后·新湖南客户端 2022-07-27 09:02:37

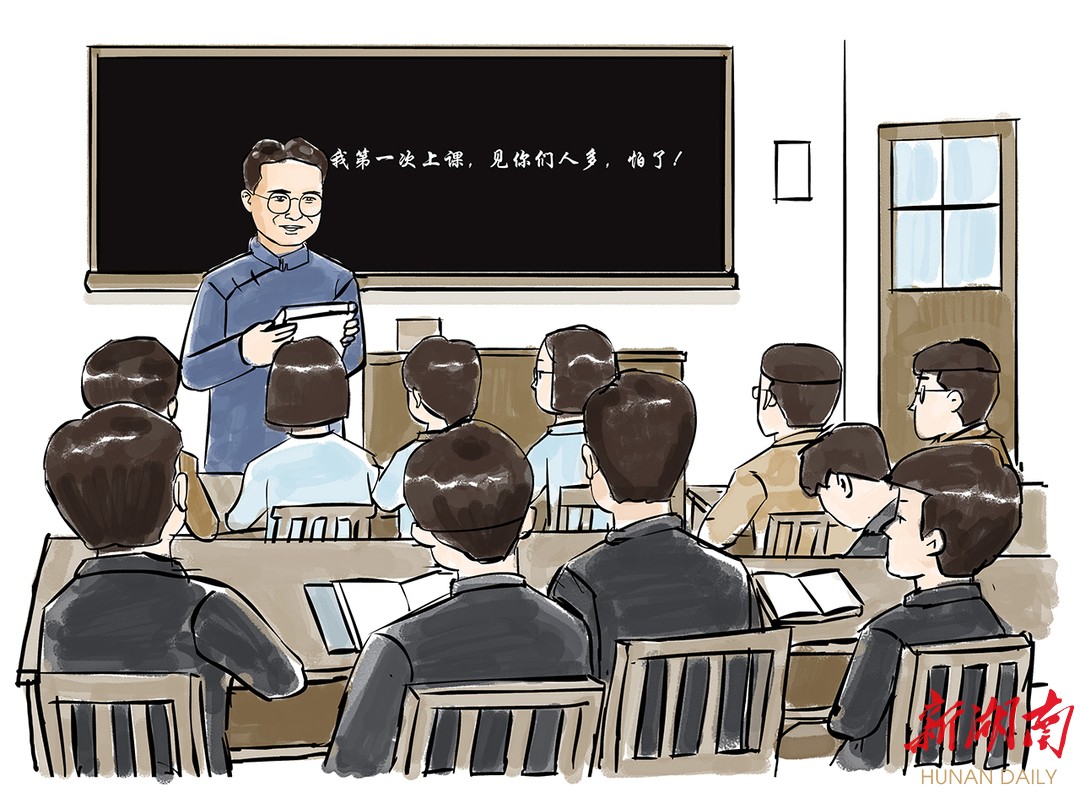

1929年9月的一天,一位受聘于中国公学的年轻老师,开始了他的第一堂讲课。因为紧张,他在讲堂上呆呆地站了10分钟。好不容易开口后,却急急地用10分钟,就讲完了整堂课的内容。他只好站着、难堪、出汗。无奈,他在黑板上写道:“我第一次上课,见你们人多,怕了!”课后,同学们议论纷纷。传到校长胡适耳中,他笑了笑,说:“上课讲不出话来,学生不轰他,这就是成功。”

这个“他”,就是著名作家、历史学家和考古学家沈从文。

大树向阳生

110年前的一个早上,湖南湘西凤凰县文昌阁小学的一棵楠木树下,跪着一名13岁的少年,他叫沈从文。

沈从文1902年12月28日出生,祖父沈宏富曾任贵州提督,父亲沈宗嗣曾是大沽炮台副将,抗击过八国联军。母亲黄素英,出生于书香门第。沈从文是家中第四个孩子,聪明早慧,但出奇地淘气。

他不服管教,喜欢给老师起绰号;他贪玩,经常逃课,不是上树捉鸟,就是下河摸鱼。要是碰上演木脑壳戏,他更是场场不漏。这一次罚跪,就是因为他逃学看戏,看了一整天,把书包都丢了。

他的级任老师、被他称为“土地公公”的毛先生,罚他跪在楠木树下思过,并以大树向上生长作比,狠狠批评了他一番。

树,向上生长;人,却在树下跪着。这一想,他有点羞愧起来。不知过了多久,他听到有人说:“可以啦,起来吧!” 他听出是被他称作“绵羊老师”的田名瑜先生。沈从文没有动。田老师指着不远处的教室说:“是老先生托我来的,他在上课。”沈从文这才带着少有的认真,站了起来。

田老师见此,趁热打铁,对沈从文说:“你看这楠木大树,树干向上,茁壮挺直。它为什么能长得这么好,就在于它扎根大地,充分汲取营养和水分。你如今在校学习,就像这地下的根系一样,是在为明天的生长储备能量。”

一番话,触动了少年沈从文顽劣的心。

大小两本书

田老师是沈从文的国文老师,字个石,南社诗人。他“素朴质实、敦厚有容”,影响了沈从文的一生。

所有人都对沈从文的逃学行为深恶痛绝,只有田老师看重他的逃学经历,认为引导得好,将会作用他的一生。他提醒沈从文要读好大小两本书。大书,即社会;小书,则课堂。大书与小书,不能错了顺序。

他问沈从文,屈原为什么能在流放中写成《楚辞》?是因为屈原在年少时,如饥似渴地阅读了大量有关天文、地理、历法、农业、文学和艺术方面的著作,掌握了渊博的知识。这是基础,而这些只能从小书中读到获得;而流放中的经历,则是他读大书的过程,有这个过程,才有《楚辞》。所以,人之读书,大书小书不可缺一,须先读好课堂小书,才能读好社会大书。

田老师的话,沈从文记了一辈子。

毕业去从军

沈从文14岁那年,袁世凯复辟帝制,引发再造共和的护国战争。湘西人尚武,受此影响,沈从文想像他的祖辈一样从军。母亲赞成,就送他到少年军事技术培训班培训。

1917年夏天,沈从文高小毕业,恰逢凤凰县军事教导队征招学生兵。沈从文应试通过,获得军部奖语。这一年中秋节后,沈从文与八百多名乡亲组成补充兵,经沱江,过泸溪,直抵辰州(今沅陵)。

不久,他随军从辰州到沅水上游的沅州(今芷江)驻扎。航程中,他感觉有本大书为他打开。书中,他仿佛看到屈原,“乘舲船余上沅兮,齐吴榜以击汰”“朝发枉渚兮,夕宿辰州”“入溆浦余儃徊兮,迷不知吾所如”,而写下《涉江》。船过五溪,沈从文又仿佛看到“诗家天子王昌龄”被贬龙标尉,李白为他写下“杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪”。船到沅州,沈从文又仿佛看到明代思想家王阳明,遭贬贵州龙场,渡沅水而去,在龙场悟道后,又经沅水东归。

这一段航程,让沈从文感到,沅水真是一本大书,既厚重又生动,真是“行万里路,读万卷书”。

北上为求学

不久,沈从文升为上士文书,留司令部任职。随着对这支军队的了解,他发现它不再是地方和社会的稳定因素。它已没有纪律和约束,不是抢掠百姓,就是随便杀人,这让沈从文陷入失望和怀疑之中。

这个时候,司令部来了两位年长有文化的军官。一个是秘书官,30多岁,建议沈从文看报纸、看辞书,因为天下大事,都在报纸上,而那些稀奇鬼怪的事,都可以在辞书中找到出处。

在秘书官的建议下,他们合订了一份《申报》。在这份报纸上,沈从文看到了湘西之外的世界。他开始知道有上海、北京等大城市。不久,五四运动爆发,新文化思潮如春风一般,吹遍中国。《新潮》《改造》《超人》等新书刊,打开了他的眼界,开启了他的思想,他开始萌生离开军队,去北京读书的想法。

这一年他已17岁,母亲和舅舅想让他结婚成家,但接受了新思想的他要自由恋爱。恰巧这时,他的表哥黄玉书,爱上了常德女校的音乐老师杨光慧。表哥请他代笔写情书,写到第32封时,杨小姐被打动了,他们就是中国当代著名画家黄永玉的父亲母亲。

促成表哥姻缘后,沈从文回到湘西,临时在军队做司书,专写训令和信札。后来,他因一手好字,得到湘西最高军政统领陈渠珍的欣赏,留下他做秘书。陈渠珍收藏有大量书籍、字画和文物,他要沈从文帮他分类编号并抄录书中材料。这使沈从文阅读了海量的书籍,接触到不少文物,提高了他的古典文学修养和对文物的鉴赏水平。

不久,沈从文北上求学,经过19天的长途旅行到达北京。从此,他进入了一生“永远无从毕业的学校,来学那课永远学不尽的人生”。

(作者系长沙市委党校兼职教授,长沙地方文化学者)

责编:曾善美

来源:放学后·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号