放学后·新湖南客户端 2022-07-29 10:05:30

1935年5月,莫斯科国际电影节上,中国影片《渔光曲》获得荣誉奖。这是中国第一部获得国际奖项的影片,片中女主角清新自然的表演风格深受好评,由她原唱的主题曲《渔光曲》也广为传唱。她就是上世纪30年代中国著名影星、歌星王人美。

童年的快乐与忧伤

1914年11月8日,王人美出生在湖南长沙。她的父亲王正枢任教于省立第一师范,是湖南有名的教育家;母亲陈氏,知书达礼,温和贤惠;王人美是家里最小的孩子,昵称“细细”。

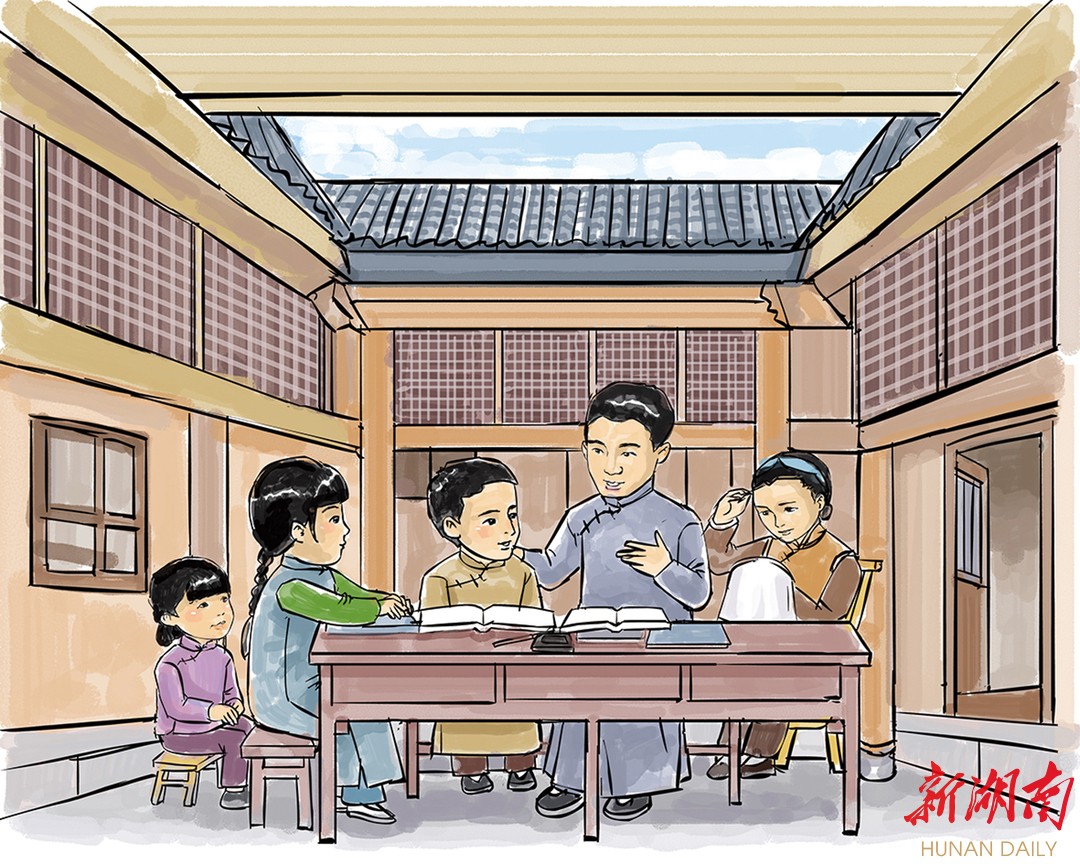

每逢节假日,父亲会在天井里摆上桌椅,给孩子们讲书,督促他们写作业;母亲则坐在屋檐下,绣花或缝补衣服。王人美那时还小,她喜欢搬个小板凳,安静地坐在哥哥姐姐身后,听父亲讲课,听哥哥姐姐那忽儿高、忽儿低的背书声。听得多了,她也跟着背得起劲,每当这个时候,父亲总会高兴得把她高高举起。

哥哥姐姐们完成学习后,父亲就会领着大家去屋后的城墙上走走,有时还登天心阁、上岳麓山,讲古往今来的故事。

这样的日子,在王人美5岁时中断了。那年冬天,她的四姐得伤寒病病逝,不久三哥又拿压岁钱和孩子们偷偷打牌。母亲知道后,悲伤气愤之下突发脑溢血去世。父亲在悲痛中,看到了三哥的自责和悔恨,他对孩子们沉痛又充满期待地说:“你们的母亲有此不幸,是因为你们是她的全部希望。今后你们一定不要让她失望!”母亲的突然去世和父亲的话,让王人美和三哥王人艺刻骨铭心了一辈子。日后,他们跻身于灯红酒绿的上海滩,始终做到了不忘初心,力求上进。

思念母亲学习唱歌

丧母后不久,6岁的王人美进入省立女子师范附小读书。思念母亲的她,常常和三哥一起流泪。

有一天,父亲把他们带到母亲的遗像前,问:“你们小时候,母亲最喜欢教你们唱歌谣,现在你们怎么不唱了呢?母亲听得见呀,只有你们高兴,她才会高兴!”这之后,每当想起母亲,王人美和三哥就会唱歌、拉琴,慢慢从失去母亲的悲伤中走了出来。

1926年春,王人美从附小毕业,考上了省立第一女子师范。不久,国民革命军从广东誓师北伐,7月光复湖南省城长沙。长沙200多个团体举行湖南人民欢迎国民革命军北伐大会。会上,长沙学联组织的少年合唱《国民革命歌》,激起了现场数万北伐将士和长沙民众的共鸣。

这时,北伐军队伍中忽然站起一个女军官,指着台上领唱的少女喊道:“细细,是细细!”随即,队伍中又站起一名男军官,他们一起来到了演出台下。

结束演出的王人美刚一下台,双脚就离了地。“呀,大姐!”王人美惊喜地叫了起来。接着,她又被另一个人抱了过去,定睛一看,原来是大哥。“快看三哥!”王人美冲着大哥王人旋、大姐王雪华喊道。台上,三哥王人艺正在和乐队一起演奏《北伐军军歌》,抑扬顿挫,振奋人心。

热爱艺术成为明星

这一年年底,王人美的父亲不幸去世,兄妹俩只好到武汉投奔大哥大姐。在武汉,他们见到了父亲曾经的学生毛润之大哥。

毛大哥夸王人美歌唱得好,王人艺小提琴拉得不错。他说文艺是武器,可以用来干革命。之后,蒋介石、汪精卫先后背叛国民革命,王人美大哥大姐及家人,成为了反动派抓捕的对象。12岁的她和三哥王人艺,被二哥接到了上海。

王人美考进了黎锦晖办的歌舞学校——上海美美女校,王人艺因学习小提琴多年,直接进了乐队,后来成为了聂耳的小提琴老师。

进入学员班,王人美开始系统学习声乐和舞蹈。她基础好,学习刻苦,成绩优异。她跟随学校组建的中华歌舞团前往南洋巡演,从伴舞伴唱成长为主演。

1931年,王人美进入电影行业,《渔光曲》是她拍摄的第二部电影。为了演好片中人物渔家姑娘小猫,她深入东海渔村,与一个大辫子渔家姑娘生活了一个月。学习摇橹,摇肿了她的胳膊,晒黑了她的身体,她深刻体会到了渔民的悲惨生活,感受到了小猫的喜怒哀乐。电影破纪录连演84天,场场爆满,轰动上海。王人美成为家喻户晓的电影明星,开启了新的征程。

(作者系长沙市委党校兼职教授,长沙地方文化学者)

责编:曾善美

来源:放学后·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号