放学后·新湖南客户端 2022-07-31 09:01:04

1980年,在广州举行的国际粒子物理会议上,中国科学院副院长钱三强向大会介绍一位中国科学家,称他是中国最杰出的物理学家;与会的诺贝尔奖获得者李政道,称他是久闻其名但未能谋面的出色同行,还说如果他在60年代继续理论研究,可以成为新中国第一位诺贝尔奖获得者。他就是中国著名物理学家、“两弹一星”元勋周光召。

数学真奇妙

1929年5月15日,周光召出生于一个工程师家庭。父亲周凤九毕业于巴黎土木建筑学校,并入德国柏林大学进修一年,回国后被聘为湖南大学土木系数授、湖南省公路局总工程师。周光召是父母的第五个孩子。

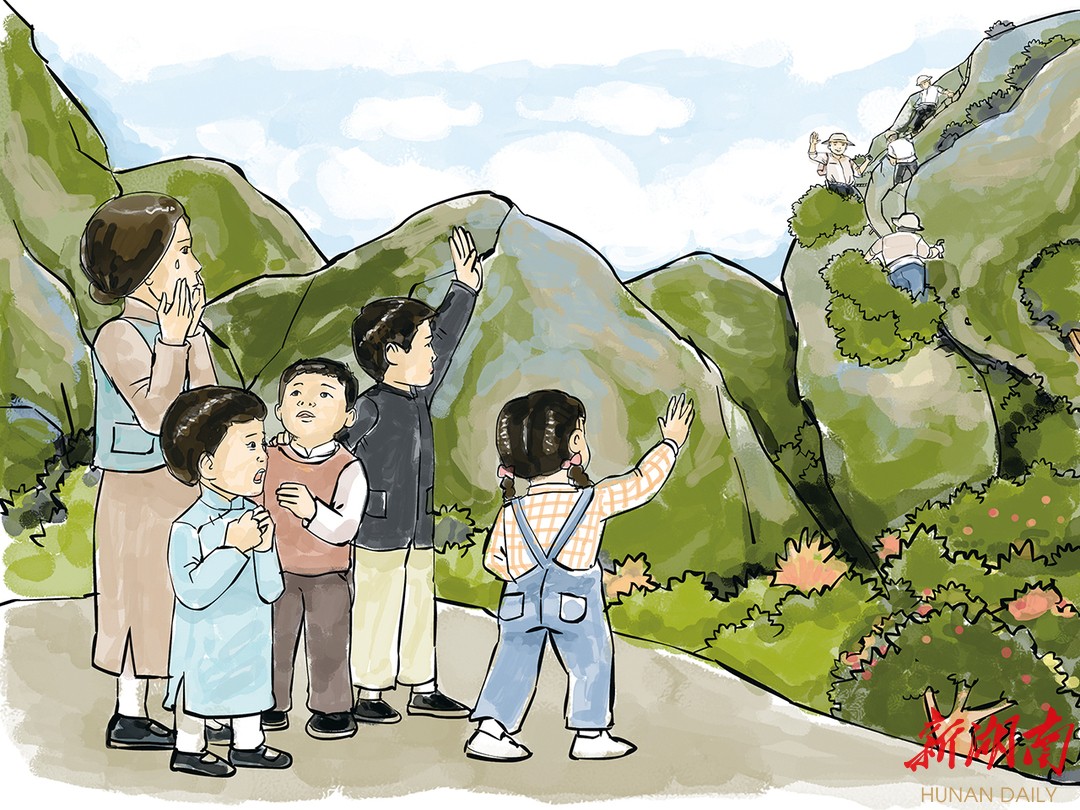

童年时期的周光召,淘气,好问。大自然的神秘,常常引得他不顾一切地去探寻。他的小学阶段,则是在不断的迁徙和苦难中度过。1939年,母亲领着全家迁往贵州,路过雪峰山时,他们遇见了正在山上修筑公路的父亲。父亲正带着几个工程师,腰系绳索,在悬崖峭壁上踏勘线路,危险万分。那一情景,定格在周光召的脑海中,成为日后他不畏艰苦、发奋学习、踏实进取的精神力量。

1942年,周光召考入重庆南开中学。他喜欢独立思考,也好另辟蹊径,一次数学考试,他没有按老师指导的方法解题作答。交了试卷后,他的心悬了起来。他想,没按老师教的做,会不会没有成绩?考卷发下后,他发现自己得了高分,高兴得跳了起来。

数学老师叫唐秀颖,刚从中央大学毕业,她发现周光召与众不同,于是鼓励他积极思考。她给周光召讲了许多当时课本中没有的知识,比如某一维中的对象如何消失在另一维中,任何两点之间怎样找到一个新的点,数是怎样运算的,方程怎样解出,坐标如何产生图像,等等。周光召感到数学真奇妙,由此产生了极大的兴趣。

转行学物理

1945年春,16岁的周光召进入高中,此时,抗日战争即将取得最后的胜利,他也和许多同学一样,开始在兴奋中憧憬未来。他想像父亲一样,当工程师。战后的中国需要建设,工程的作用无处不在。

这一年的8月,美国在日本广岛和长崎投下两颗原子弹,瞬间摧毁了这两座城市,震撼了世界,也震撼了许多中国的年轻人,周光召与他的同窗好友陈远即是。

陈远是个进步青年,思想非常活跃,他从原子弹的威力中看到了物理学科于未来的重要意义,认为国家今后将急需物理人才,他建议周光召学物理。当时的中学高三才开物理课,而周光召才读高一,对物理完全不了解。但既然国家需要,那就马上准备,周光召改变了学工程的初衷。

为国扛大梁

1946年秋天,周光召考进清华大学先修班。先修班不是正规生,要真正成为物理系的学生,周光召明白自己必须成为最优秀的学生,而要做到这一点就必须付出比别人更多的努力。那时候,系图书馆晚上没人管理,他便毛遂自荐,赢得了每天头一个走进图书馆,最后一个离开的机会。功夫不负有心人,一年后,他以优秀的成绩转入清华大学物理系。

1947年,全国各地爆发“反饥饿、反内战、反迫害”的学生运动,周光召参加了学生游行,并在运动中与陈远重逢。陈远此时是北京大学哲学系的学生,他的姐姐陈琏是中共地下党员。

姐姐经常给他们讲国内形势,推荐他们读一些革命书籍和刊物。不久,陈琏告诉他们,新中国即将诞生。新中国!周光召心潮澎湃,对未来充满了向往。从这一刻开始,他将自己的学习和思想,紧紧地与这个新的中国联系在了一起。

新中国成立后,帝国主义动不动就用原子弹进行威胁,为此,开国领袖毛泽东说:“在今天的世界上,我们要不受人欺侮,就不能没有那个东西(原子弹)。”周光召等一批年轻科学家开始为制造这个东西做准备。1959年,周光召代表年轻科学家给中央写信:“作为成长在新中国的一代科学家,我们准备放弃基本理论研究,承担祖国庄严号召的任务!”

1964年10月16日,新中国爆炸了第一颗原子弹,不久又爆响了氢弹。1999年,党中央、国务院、中央军委授予23位科学家“两弹一星”功勋奖章,称他们为“两弹一星”元勋,周光召位列其中。2003年12月7日,周光召把这枚奖章,送给了他故乡的中学——湖南省宁乡市第一中学。

(作者系长沙市委党校兼职教授,长沙地方文化学者)

责编:曾善美

来源:放学后·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号