湖南文联 2022-07-06 10:14:07

编者按:中国当代艺术走到了一个更多元、更多艺术观念和更多艺术媒介竞相齐放的阶段,年轻一代的艺术家必须找到一条属于自己的路,并且坚定不移地走下去,否则的话,很容易迷失在纷繁复杂的艺术路径之中,失去自我。江哲无疑找到了一条属于他自己的路,他的创作母题围绕着历史的碎片进行,以清末民初大量的原始图像和史料入手,通过对现有的历史素材蒙太奇般的剪切和拼贴,再以个性化的艺术手法进行重新编排和创造,实现了对历史更深层次、更多维度的解读。当然,他以历史碎片入画的目的并不是为了还原历史真相,而只是为了赋予历史人物鲜活的灵魂与血肉,从而在绘画的过程中,去捕捉那一幕幕能够瞬间触碰到观众以及艺术家内心的画面与场景,将原本晦涩的、模糊的、已经被层层脂粉覆盖的历史瞬间,用画笔精准地呈现出来。所以,江哲的画常常呈现出一种奇异的特质,明明他的表达方式是模糊的、画面是含蓄的、符号是隐晦的、素材是琐碎的……但是经过他独到的艺术手法的拼接和连缀,整体画面却为观众呈现出一种观看和思量历史全新角度,足以引发观众的思考与想象,而且没有丝毫的违和感。

江哲作品的现代性反思与异文化阐释

文丨张未末

近年来,湖南当代艺术生态愈发多元、多样,强省会战略支持下的长沙,凸显出其世界媒体艺术之都的虹吸能力,不仅涌现出黄于纲、黄子恺、陈牧甜、谌骏等一批青年艺术家,更吸引了贾文广、江哲等省外优秀青年艺术家扎根。这其中,出生在广东汕头的90后湖南省青年画院画家江哲,着眼于中国传统历史在当代语境下的转换,寻求当代艺术在传承与创新之间的平衡。

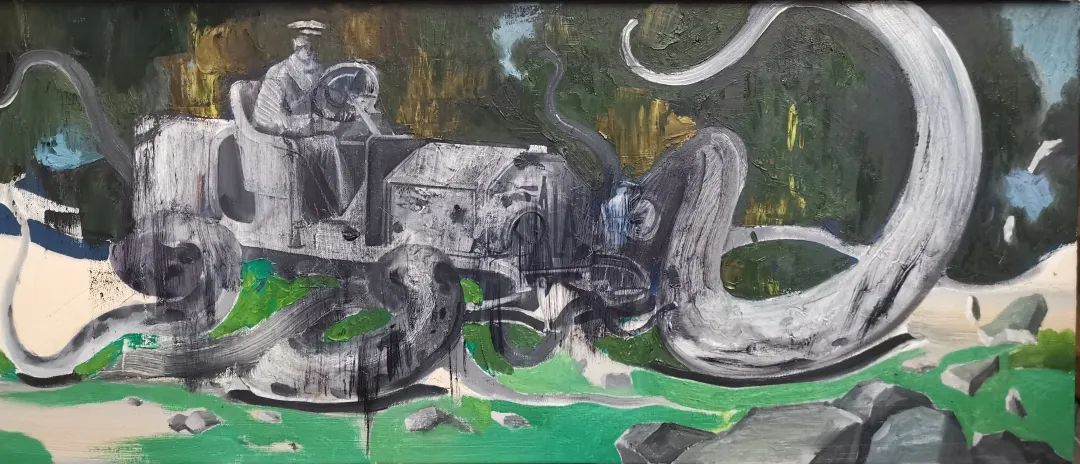

《北京巴黎拉力赛5》

30X70CM

布面油画

2021年

现代性问题既体现在近代以来,中国寻求新的文明秩序的历史过程,同时也蕴含在艺术活动的具体实践当中。比如怎样叙述我们自身的历史,怎么认识我们的文化主体,在何种认识框架和历史进程当中来理解和判断艺术家的创作。

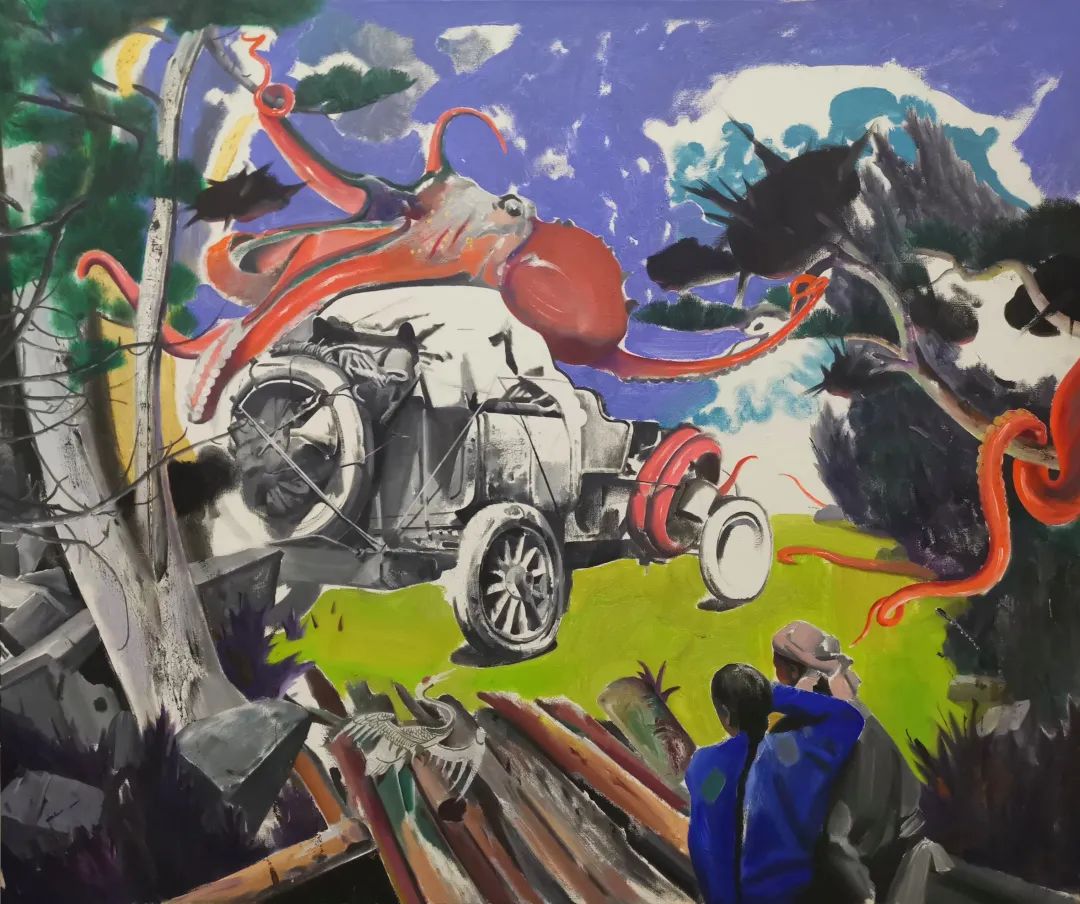

《北京巴黎拉力赛一一眼睛》

197X145CM

布面油画

2020年

围绕这些问题,江哲通过在前行美术馆举办的“看世界”个展,给出了其作为青年、作为艺术家的个体思考。在艺术创作中,“身份”作为一个重要定位,关系到艺术中个体、群体的认知。具体到江哲的作品当中,作为他者的西方文明、作为自我的中华文明,以及作为观者的个体,分别呈现出各自的特质。

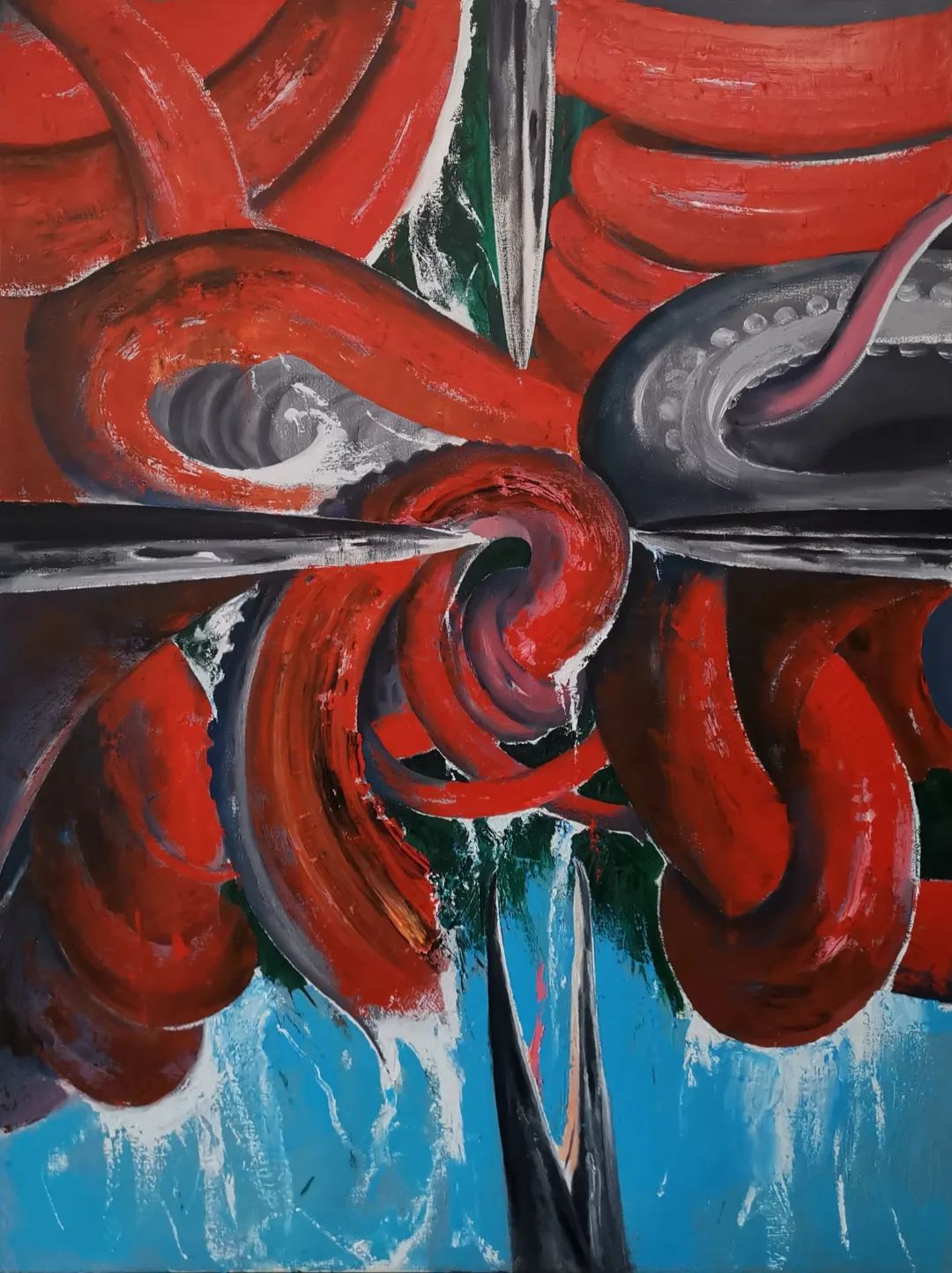

《北京巴黎拉力赛一一新生》

120X100CM

布面油画

2020年

不可名状的“他者”

弗莱在《批评的解剖》中指出,原型就是“典型的即反复出现”的意象。无论是《新海国图志》《紫禁城的玩具》《北京巴黎拉力赛》系列,还是有着日本浮世绘风格的《利玛窦与山海经》,画作中一个不断出现的意象就是类似章鱼的触手。

《新海国图志》

724X103CM

布面油画

《新海国图志4》

196X145CM

布面油画

2021年

《新海国图志5》

100X100CM

布面油画

2021年

这种有意为之抑或是无意识的“克苏鲁”(狭义克苏鲁指霍华德·菲利普·洛夫克拉夫特等诸多作者共同创造的架空神话体系;广义克苏鲁泛指对不可名状之物充满恐惧的反神话体系)范式,正是江哲在其作品中对于“他者”,及其所代表的高科技力和先进技术,始终持以批判和反思态度的力证。

《新海国图志6》

120X100CM

布面油画

2021年

近代以来西方文明的“德先生”也好,“赛先生”也罢,事实上给我们这个古老文明带来了极大的冲击,甚至一度出现“全盘西化”的论调。画家以其冷静的笔触,借用“克苏鲁”的隐喻,含蓄地将时代文明的矛盾与冲突表达了出来,也足以引发我们对当下全球化与逆全球化的反思。

《北京巴黎拉力赛一一中国红》

120X100CM

布面油画

2020年

向往觉醒的“自我”

荣格认为,文艺魅力产生的主要原因在于它表现了集体无意识的原型:“原型的影响激动着我们,因为它唤起一种比我们自己的声音更强的声音。一个用原始意象说话的人,是在同时用千万个人的声音说话。”江哲在创作中所关注的恰是时局动荡、思想激流的近代中国,迫切地需要一个具有引领作用的意象来表达,于是“鹤”这一形象出现在了作品的显著位置。

《东学西渐》

180X100CM

布面油画

2017年

一方面,中国古代故事中的鹤可以在超越俗世的时间和空间往来,《相鹤经》说鹤“飞则一举千里”,这种特殊的飞翔能力,用来形容跨越时空而历久弥新的中华文明是再贴切不过。另一方面,《诗经·鹤鸣》“鹤鸣于九皋,声闻于野”,其羽色素朴纯洁,体态飘逸雅致,鸣声超凡不俗,正对应彼时发时代之先声的仁人志士,以“鹤”作为我们原生文明的想象共同体,也象征着“自我”的羽化与觉醒。

《庚子文人独白记》

570X145CM

布面油画

2018年

历史外围的“观者”

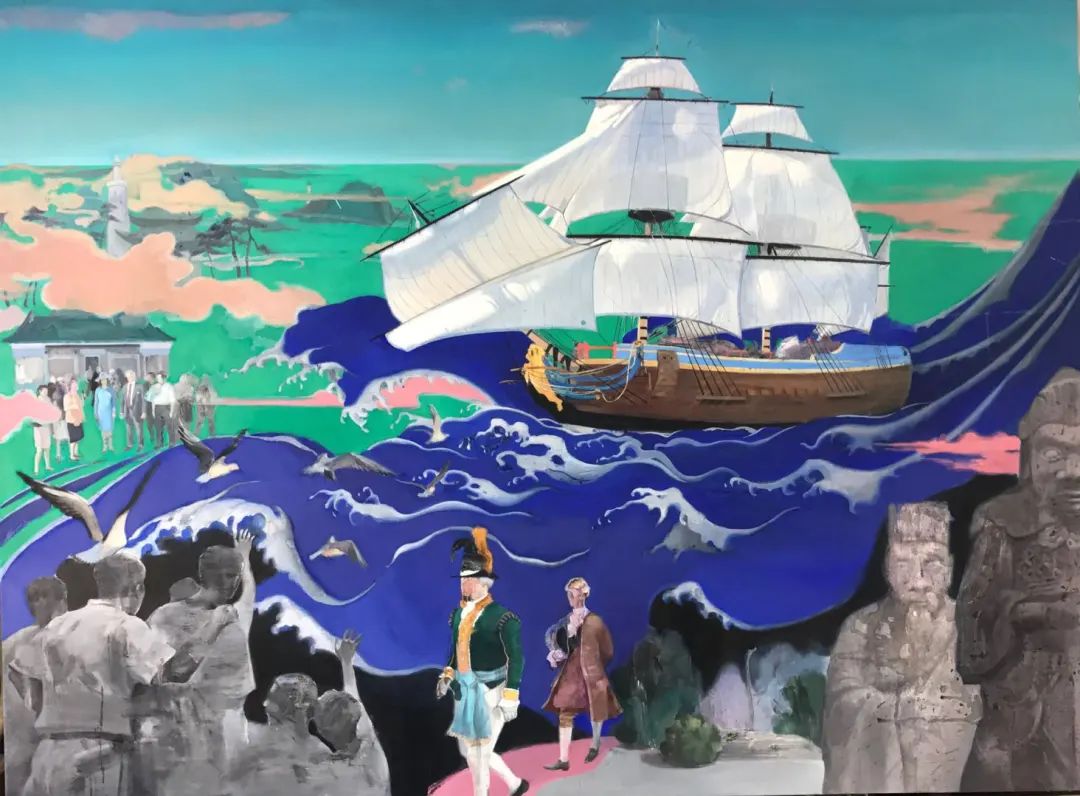

作为未曾参与当时代的创作者和鉴赏者,处在历史下游的我们有一个共性的身份,即“观者”。艺术在本质上存在主观性,为了锚定历史和解读方向,江哲在画作中巧妙地利用空间结构进行规制。湘人魏源以其《海国图志》,被毛泽东称为“中国近代睁眼看世界的第一人”,在《新海国图志》系列中,画家通过设置隔板,将空间分为“在其中”和“在观察”。

《海上丝路一一哥德堡号访广州》

197X145CM

布面油画

2018年

意大利史学家克罗奇在其专著《历史学的理论和实际》中提出“一切历史都是当代史”,作为“观者”的我们,既是看历史,更是看未来。即便是科技已达到遨游太空的程度,江哲依旧保持着对“师夷长技以制夷”的反思与担忧,长出触手的卫星接收器和隔板外解剖着触手的人们,反讽出我们对科技只知其皮毛和表象的局限,而忽视可能存在的未知与风险。这所折射的是我们人类当下的发展模式,要引起的则是我们跳出历史桎梏的思索。“笔墨当随时代”,正是每一位艺术创作者所应承担的使命和担当,大抵江哲的创作初心亦然。

《开眼看世界一一魏源与海国图志》

352X103CM

布面油画

2018年

《利玛窦与山海经》

171X150CM

布面油画

2019年

《燃烧我的卡路里》

192X145CM

布面油画

2020年

《新冠镜像》

180X12OCM

布面油画

2020年

责编:周听听

来源:湖南文联

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号