湖南日报·新湖南客户端 2022-06-09 16:27:28

潘文

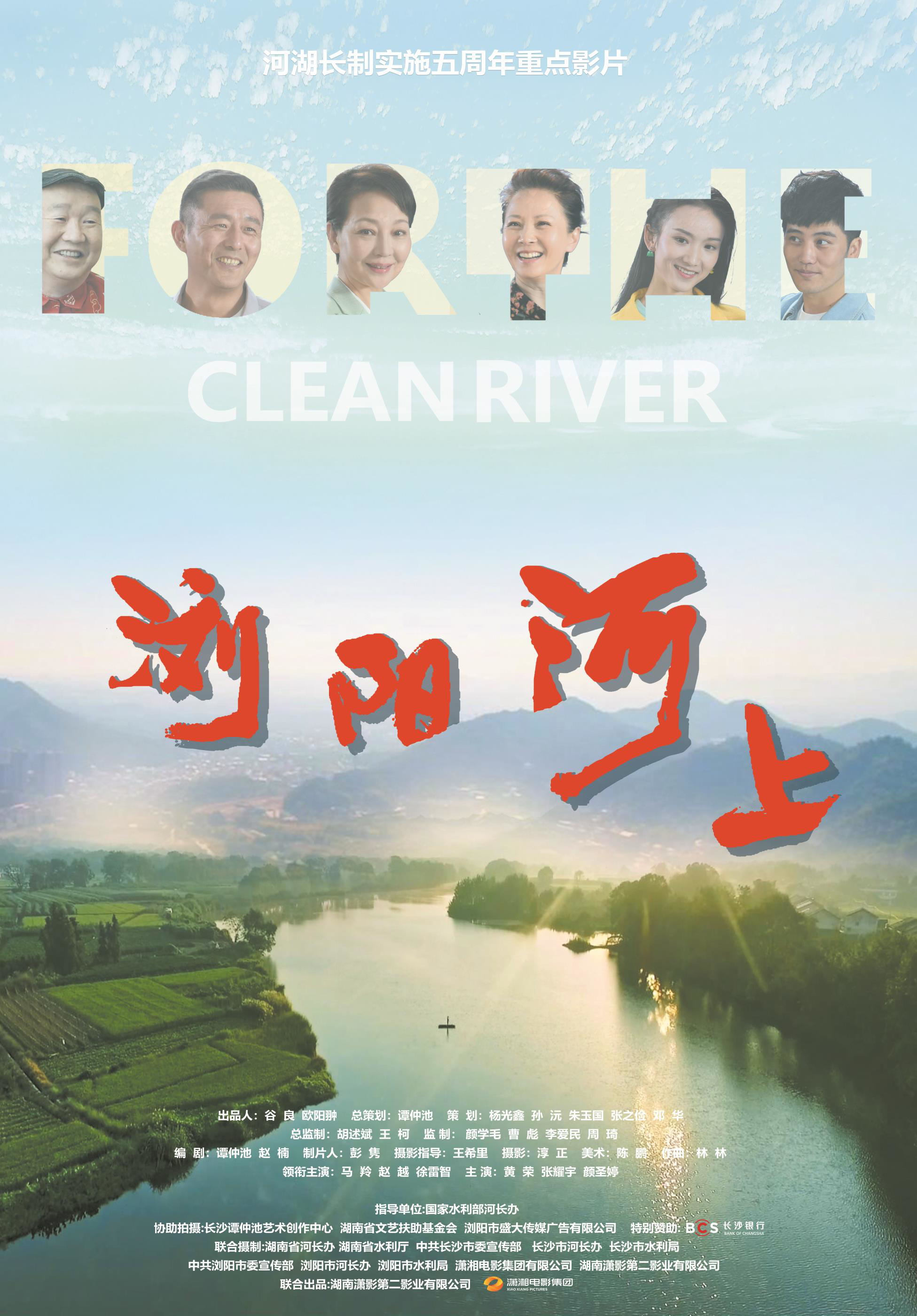

终于等到《浏阳河上》上映。

首先,我得承认,这是一部超出我想象的电影。尽管电影的拍摄和镜头的运用比较常规、朴实,但看完之后给我的感觉,就犹如回忆江河流水。见其从山野逶迤而来,曲曲弯弯奔涌向前。细窄宽广间有浪花翻飞,也有辽阔宁静。如同动人的曲调,飞扬的旋律里流动着耐人寻味的意蕴。

电影说的是“河长制”大背景下沿河乡村发生的故事。这个故事讲述了浏阳某镇河长潘雪梅积极响应市委市政府号召,在民间河长和广大干部群众的共同努力下,克服重重困难,实现了浏阳河两岸养殖第二次退养。

在水环境不断恶化,河湖功能急剧退化的当下,保护江河湖泊关乎着国家的长远发展和人类的未来。作为首部反映“河长制”工作的现实题材电影,可谓意义非凡。

我以为,一部电影,要肩负如此使命和责任,是很难把它拍到艺术的炉火纯青。题材与表现的特殊,使拍摄相对而言需要更常规,镜头的运用也只能更朴素,高潮与人性的展示都要找准平衡点。

所以说,难度这么大,执导《浏阳河上》并不容易,这对导演而言也是一次挑战和创新。但就是这样一部影片,总在不经意间打动了观众的心。编剧和导演以独特而又细腻的视角,轻松的笔触,诠释着厚重的题材,给观众带来一部既好看又走心的电影。

《浏阳河上》开场就有一个让人破防的镜头。随着悠扬的音乐响起,一条美丽的河流徐徐进入视野。她逶迤灵秀,碧波荡漾,旖旎动人。清澈的河面上,鸟儿振翅盘旋,蝴蝶翩跹起舞,一群青年学生在溯源浏阳河……

短短2分30秒的镜头,一下就捕获了观众的心。纯美性灵的生态画面,让人内心充盈着欢悦与向往。这样的美好与剧情往后展现的被污染的情景形成反差,观众会在不知不觉中期待改善环境,美好如初。心随剧转,有了这样的情感基调,人就会不自觉地将自己投入进去。

除了这点,我们还可以看到,在学生们溯源浏阳河的场景中,三个剧中的主要人物出场。潘雪梅,蔡清江,林月花,这三个人的关系为后来情节展开做了有力的铺垫。我理解为这是贯穿整部电影的一条情感线索。前后的依存关系因为这个铺垫显得自然而不突兀,也合情合理。可以说,这个埋笔,是非常老到的处理。

还有就是电影很巧妙地将浏阳元素融入其中。也是这短暂的2秒多钟里,三次呈现菊花石,而且是高清。菊花石是这个片段中的关注点,也是故事往后发展的助力点。它让后来林月花在凌乱杂物和鸡飞狗跳中不管不顾找寻菊花石的场景成为了极为重要、也极为动人的一幕。

所以说,浏阳元素不是生硬的嵌入,而成为了剧情的的真正需要。花鼓戏,菊花石,焰火,夏布;大围山,白沙古镇和围山书院,浏阳河第一湾——樟树潭湾,高坪九曲湾……它们赋予了电影浓郁的地域色彩。

地域色彩的巧妙点染往往可以让一部电影更好地融入乡土乡情,更能带给人真实亲切的感受,使之走向独一无二成为可能。所以,看《浏阳河上》,会很自然的衍生出一些很切合电影主题的情感。取景于普迹镇何家湾的千年古渡口的最后一个场景也是精心设计的:彩带和红绸点染下的轮船在河面上缓缓向前,鞭炮和烟花正等待着一场尽情的绽放,人们欢欣鼓舞……观影至此,观众的激情也饱满到了极点,一如滔滔流水,难以停歇。

不是只有开头这个片段能够让人感受到《浏阳河上》的魅力。一部电影能够吸引人,自然要有它的过人之处。光有精致的结构,巧妙的铺垫,动人的情节,还远不够。鲜活的人物,耐人寻味的语言,捕获人心的细节,这些也是好电影不可或缺的。而《浏阳河上》在这些方面也下足了功夫。

观看这部电影,总会有些默默的欢喜,隐隐的担忧,小小的紧张和全心的期待。随着剧情的发展,这些小情愫在心中起起伏伏。但这种感觉又是很微妙的,它不易觉察地萦绕在一个半小时的放映过程中。很自然,却很真实;很深刻,也很难忘却。

其间缘由,或许是因为保护母亲河,是所有人的追求。而编剧又是带着家乡情结来创作的,所写是现实生活中能见得到,摸得着的,却又非常具有时代意义的内容。

因为尊重生活,尊重生活的真实感,所以在影片中,只要是家人、亲人在一起的场景都注入了极大的温情,进行了细致而又极为深刻的描写。正是在这样的笔触下,一个个鲜活的人物立起来了。

一切叙事艺术的中心是人,人是叙事艺术的核心。电影,尤其是故事电影,就是以人为中心来讲述故事。悬念大师希区柯克曾说过,观众真正感兴趣的不是电影中的运镜、音响等,而是银幕上的人。

所以,在电影中,人物形象的塑造对于故事的展开和推进,至关重要。

除了我们难以忘怀的潘雪梅和蔡清江,影片中的林月花也特别深入人心。她吃苦耐劳,直爽善良,但又固执。“我心里透凉透凉的了”“这猪我养定了”,在儿子和潘雪梅劝导时,她无法接受,一再强调坚决不再退养。劝退工作人员到家里去,她甚至敢于挥棒怒斥。

林月花是养殖大户,是劝退工作的主要对象。作为养猪致富的红旗手,她对“过去”有着难以割舍的情结。她尽管反对好友,对再次退养之事耿耿于怀,纠结愤懑,但到底还是纯朴至真,被真情和实理唤醒。

剧本对这一人物的潜藏心理描写得极为通透,让人又爱又怨。这个人物的刻画,既展现了百姓生活和创业的酸甜苦辣,又挖掘出了人性的温情与光辉。这种真实的温情,我想是观众需要看到的。尤其是中国观众。

朱自强,剧本对这个人物的着墨也比较多。一位总是爱搅事的村民,每一个闹事的场面总能看到他,在群体中鼓动性较强。影片所塑造的他,是一个思想落后的精致利己者。但是又有人情味,会为了一个小小的关爱而被打动。他让人感觉倒是一位正邪难分,爱憎难辨的人物,是与非的模糊反而更增添了耐人寻味的内涵。他家的母猪难产的那一刻,他也实现了完美的转化。

与之精彩配合演出的,还有他的妻子。这个人物出戏不多,但每每出场都会拿捏得恰到好处。看完电影,你可能记不起她叫什么名字,做过什么,说过什么,但你无法忘记她的那些眼神和表情。总是欲言又止,躲躲藏藏而又出其不意地冒出一两句。眼神和神态足以将她的心思演绎得淋漓尽致。这不得不让人感叹:在丰富表情中求变,其实是很智慧的一种表演艺术。

知道《浏阳河上》是有些纪实片味道的电影,还未看时,总是感觉提不起兴趣。但是,看过之后,却总觉得意犹未尽。我想,这也是因为影片中这些鲜活的人物形象并不让人感到格式化。每一位都来源于生活,都在真实的生活情境里。

他们演出了群众自己的模样。这些河长制背景下的百姓,他们都被赋予了鲜明的个性风格,将人世间的小情小爱和人间大义推向极致。这是尤为难得的。

更为关键的是,这部电影还能不着痕迹地将浏阳的乡镇河长和民间河长搬进荧幕。

以前,浏河两岸延伸着的是高低不平的泥巴路,河水也常常散发出异味。但是,河长制实施后,养殖户劝退了,沿岸乡村焕然一新,清澈的河水,洁净的路面,美丽的屋场,处处彰显生机。

然而,编导并没有将这些繁文末节充斥其间,也没有大张旗鼓地凸显功绩。而是从艺术的角度出发,取材选点都经过了再三斟酌,故而精彩而又极富意义。创作应尊重生活,塑造真实的平民英雄。《浏阳河上》在这个方面把握得恰到好处。

首先,电影将目光聚焦到“河长”这一特殊人群。这是关于“河长”的首部电影。文艺能够将目光锁定在这一特殊群体,就已经是难能可贵了,更何况电影中塑造的是基层“河长”。为了永远的青山绿水,他们默默无闻地坚持着毫不起眼的工作,日复一日,毫无怨言。

尤其是民间河长,出门巡河,清理河道树枝,打捞河面垃圾,抓电渔船,打扫两岸游道已成为他们的日常。截污,治污,清污,斩污,劝退养猪户……正是这部电影,才让这些平民英雄从幕后走向台前。

影片里的乡镇河长潘雪梅飒爽、果断。“这里是我的家乡,还家乡青山绿水,是我的责任”,这是刚刚履职的潘雪梅站在浏阳河畔的一番肺腑之言。也可以说是极为感人的就职演说。

垃圾堆积,怪味难闻,人声嘈杂,这样混乱不堪的情境下,她的一字一句,愈发彰显出一位河长在责任与使命中的担当。之后的坚持上报,再次将退养距离再延伸500米……潘雪梅努力地去“管好盛水的盆”,“护好盆中的水”,真正实现了河长制从“有名”到“有实”的转变。

还有义务巡河,护河的民间河长蔡清江。似乎浏阳河的每一个湾都刻在了他心里,他手绘了所有排污染点地图,拍了近千张照片,取了近百种水样。重点选择这三个举动,看似无意,实则匠心。他让我们看到捍卫绿水青山,守护碧水清流,这些都成了民间河长生命里的自觉。

不管是潘雪梅还是蔡清江,他们都责无旁贷地肩负起了最美时代担当,用忠诚的公仆情怀和坚韧的奋斗精神谱写了一曲动人的护河之歌。

但其实,影片中的他们只是水利系统干部的一个缩影。他们代表的不是一个人,而是一群人。《浏阳河上》想要表达的,或者说,它想要引起人们思索的是:人民群众在产业升级和转型的过程中,基层党委该通过一种什么方式来发挥引领作用?

电影中河长们的言行举止告诉我们,引领不是传达,而是要身体力行。要与群众在一起,要和群众同呼吸、共命运、心连心,要真正为他们解决实际问题。如果把党的主张变为了老百姓的自觉行动,大家手拉手朝共同目标前进,这样的陪伴和扶持才是真正意义上的引领。

《浏阳河上》这曲动人的护水之歌,它的动人绝不是一两个音符的跳跃,而是所有音符的律动,才有了这绝妙佳境。

责编:刘瀚潞

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号