龙文泱,周子茜,潘莉 湖南日报·新湖南客户端 2021-08-29 08:28:20

整理丨湖南日报记者 龙文泱

名片设计丨周子茜

【推荐文物】

“庆祝中国考古百年”湖南省百件出土文物精品推介

战国

外径9.3、内径3.9厘米,重50克

1986年出土于湘潭易俗河工地

现藏湘潭市博物馆

【推荐理由】

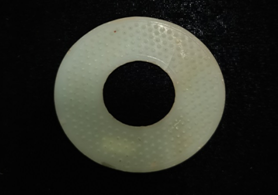

这件琉璃璧外观为圆形扁平状,中有一圆孔。通体抛光正面光泽明亮,为淡黄色。以弦纹镶边,以五排为主的凸起谷粒纹为饰,排列规整。背面稍粗糙,隐见谷纹模痕。

璧作为我国传统的礼仪用器,最早可追溯至新石器时代晚期的玉璧。经商周至汉约三千年间,璧的使用连绵不绝。《周礼》记述,苍璧以礼天,据推断璧的造形来源于古时候天圆地方的宇宙基本概念,用于代表太阳和天宇。

事实上,玉壁的运用范畴十分宽广。既是权利级别的标识,地位和影响力的象征,能佩带,可随葬;也是人际交往中的馈赠品、信物。

根据已发表的资料统计,我国各地出土的春秋战国玻璃璧达100余件,绝大多数出于湖南境内楚墓。尤以长沙及周边地区为多,且多数出自地位低下的士和平民墓中。每墓仅出一件,出土时位于墓底头部。仅少量出自福建、安徽等地。

由此,有专家推测,环长沙一带可能是战国铅钡玻璃的主要产地之一。经过对这些玻璃璧样品的化学成分光谱分析,均属于铅钡玻璃系统,为我国古代自制。

由于湖南地区不产玉,地位较低者得玉不易,因此以玻璃代玉,很适合当时当地的需要。《尔雅·释器》载:“肉倍好谓之璧,好倍肉谓之瑗。”湘潭市博物馆藏的这件肉径5.4cm的战国琉璃璧致密温润、品相完整,为国家二级珍贵文物。

想要了解更多代表性湖南出土文物,请登录新湖南客户端文旅体频道,参与“庆祝中国考古百年”湖南省百件出土文物精品推介活动投票。

责编:龙文泱

来源:湖南日报·新湖南客户端

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号