湖南设计 2020-08-27 18:36:34

今年是全面建成小康社会目标实现之年,是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。

随着2018年

慈利县三王村实现脱贫摘帽,如何落实党中央关于全面实施乡村振兴的战略,通过发挥自然资源、旅游资源等优势发展农村集体经济、抓好产业扶贫、落实就业保障等成为三王村乡村振兴工作的重中之重。

乡村建设离不开规划与设计,日前,湖南省建筑设计院有限公司(以下简称HD)应省国资委要求参加三王村乡村振兴工作。

发展现状

三王村具备几乎大多数丘陵地带中国乡村山、水、林、田、居和谐共存的风貌特点。

通过相关资料梳理改革开放以来三王村近30年的发展历程,可以从社会结构、经济发展、生态环境、产业促进、人口状况等方面总结出当前三王村景观文化的基本面貌。

其特征与上文提及的当下乡村景观建设的第一类型具有相当的共性,具体表现在6个方面,即:

1. 人口类型:以留守妇女、老人为主;

2. 经济收入:以进城务工为主要工作方式,家庭年收入不稳定;

3. 生态环境:全村森林覆盖率89%,有一条主要水系流村部,并在下游7.3km处以农田水利灌溉为目标人工构筑形成了戈尔潭水库,水质达到一类饮用水标准;

4. 历史史迹:现存有三元宫遗址、土地庙等具有一定代表意义的人文景观;

5. 基本建设:以现有村部为核心方圆1.5km是历史上村民选择的集中居住生活区,至今仍有近40%村民的宅基地、老屋、新建住房集中在这个区域;老的建设以当地红褐色石材为主要材料并体现出一定的地域建造特色,新的建设则表现出普遍的城市化趋同的雷同性,居住房屋因主要人口外出务工而常年空置率较高;

6. 旅游消费:近5年以背包客为主来三王村进行踏青、溯溪等户外旅游活动逐年增多,一定程度上增加了村民的日常收入,以自住房改造而成的经营性饭店、旅馆等旅游服务设施已有8处。

影响因素

除社会生产力的整体进步、国家政策的发展引导等宏观因素外,对三王村景观建设产生重要影响的因素可以从生产关系、资源禀赋、文化审美等3个方面进行具体、有针对性的进行总结分析。

1. 生产关系的转变

费孝通先生80年前以乡村社会为时代底色进行的乡村研究对今天以城市社会为时代底色进行的乡村探索、实践仍然具有启发、指导意义。

以血缘关系为基础的传统乡村社会的差序格局逐渐转变为现在以经济关系为基础的乡村社会结构,随之变化的是乡村景观文化在物质层面和非物质层面的表达。

三王村同样是这种乡村社会变化的缩影,具备其变化之后典型的景观特征:

1)村部、村委会成为处理村民日常事务的主要机构;

2)政府承担了更多的乡村基础设施如道路、桥梁等方面的建设;

3)现代的建造材料与工艺因经济性、便捷性等优点逐渐代替了传统的建造手法;

4)传统的宗教场所逐渐以历史文化的角色淡出村民的日常生活,同时以文脉资源的角色突显了其潜在的文化旅游价值。

2. 资源禀赋的挖掘

三王村的自然资源在上文中已有总结,即突出表现在无污染的、优良的生态环境方面,其价值已在自发组织的驴友溯溪、踏青等户外活动中有所体现;文化资源集中体现在三元宫道教遗址、简单且略显粗糙建造的土地庙等方面,其价值有待挖掘。

可以看出,三王村自身的资源禀赋并不突出,需要从文化的角度挖掘、激活其市场价值、促进其经济活力,使资源的保护与利用步入良性发展的轨道。

3. 文化审美的引导

同大多数乡村一样,以实用和生存为第一要义的乡村生活,缺少将具有美学价值的手工技艺、乡土材料、自然山水等素材主动嫁接到乡村景观建设之中的文化审美自觉。

因此,三王村的景观面貌在房屋、道路桥梁等方面的建设呈现出城市化的趋同,仅仅以简单、便捷的指导思想完成了基本的功能诉求,其结果是景观建设缺乏特色化的表达,这种情况需要文化审美引导。

这种引导既有利于区别于城市景观的乡愁最直观的展示,又是乡村景观文化自信最直观的表达。

规划策略

以经济关系为基础的乡村社会结构的变化不仅使市场和效率成为乡村社会关注的核心要点,也由此引发了乡村社会生产空间、生活空间、生态空间的系列变化。

这种关注和变化在相当长一段时期内将乡村社会原本内容丰富的生产空间改造成为功能单一的产品加工空间,不论这种产品是农业产品还是加工制造业产品;使原本内容丰富的生活空间成为单调的以吃住为主的居住空间;使原本自然有趣的生态空间因单一功能、单一途径的目标导向而丧失了其活力。

有鉴于此,在三王村乡村景观建设项目的实践中,规划提出了以建立乡村集体经济的合作关系为基础,以乡村文化的认知为契机,以乡村生产、生活、生态“三生”空间的重构为目标的总体策略,以期以乡村的特色性、地域性实现乡村对城市的“吸力”,进而实现城市对乡村的“推力”,最终成就乡村的可持续发展。

实施途径

1. 生产空间的引导与重置

规划将自发来三王村的旅游休闲活动作为乡村建设背后的有效驱动力,力求主动搭建外来游客与本地乡村的经济服务关系。

以乡村集体合作经济的方式组建乡村文化旅游服务公司,乡民可以以自住房里面的闲置房屋、有效的自身劳动等方式入股集体企业,实现乡民变股民、村民变员工的身份转变,实现以乡村旅游经济促进乡村餐、住宿、农产品加工供应等多种产业互动新局面的建立,促进乡村基础设施等景观面貌的进一步提升与改造,进而形成良性的乡村建设格局。

这种以可持续经济发展为要义的乡村集体文旅产业框架的引导,改变了三王村原有的农业耕种、外出务工等单一的生产定式,主动嫁接了城市需求与乡村资源,对土地、房屋、劳动力、农产品等生产资料组合关系进行了合理的重置,多元化的激活了乡村的生产文化。

2. 生活空间的挖掘与延续

传统乡村的生活文化集中体现在衣食住行、祭祀祈福、田野劳作、私塾教化、市集庙会等多个方面,社会的进步、时代的转变使其中多个方面逐渐淡出现代的乡村日常生活,它们也逐渐成为乡村生活的记忆。

城市化进程的进一步推进也在很大程度上加剧了乡村生活的单调化。

因此,乡村生活文化的挖掘与延续,乡村生活空间的活力重塑成为乡村景观建设特色化展示、地域性表达的重要途径。

规划按类型对三王村的生活空间进行了系统梳理,挖掘出三元宫宗教生活空间、土地庙祭拜生活空间、祈福泉灌溉生活空间等原生的、仍具有旅游价值的文化素材,并对其进行了适当的设计转译,如创造出三元宫遗址公园、含虚朗径土地庙仪式场所等符合现代审美意象和乡村旅游形象的新的乡村生活文化场景。

同时,乡村客厅、宿云檐、远香亭等公共空间的设置,将乡村公共交流空间的功能需求适当的置入到现有建筑、场所当中,与上述提及的原生的文化素材共同构成了串联三王村核心区域的乡村生活文化游线。

这样的布局使传统乡村生活的记忆在时代背景下乡村景观建设中得到了巧妙的延续,体现了三王村景观风貌的地域特色。

3. 生态空间的保护与利用

绿水青山是乡村得以发展的生态本体,也是乡村之于城市“吸力”的前置条件。

以实用和生存为基本文化认知的乡村,在处理生态景观环境保护与利用的关系时,仍然需要具备这样的认知前提,即保护的目标是为了更好的永续利用。三王村良好的自然生态条件吸引了远到而来的背包客,为乡村发展注入了新的活力。

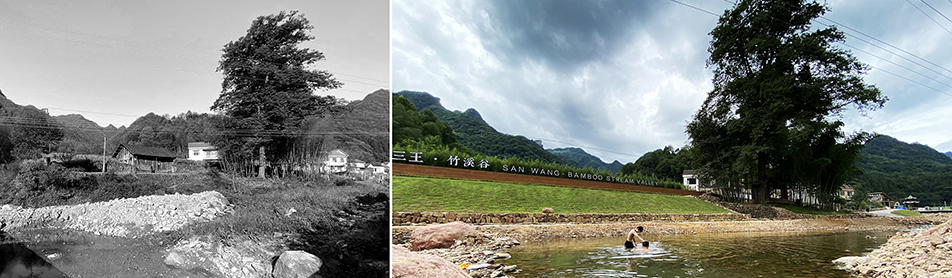

与此同时,在消减每年汛期流经村部溪流的水位涨落对乡村生活带来不便影响的过程中,三王村以传统水利工程修筑堤坝的处理方式又暴露出乡村景观建设不足与遗憾。

流经三王村的溪流在每年夏季会有短时间水位暴涨的现象,结合历史水文资料查询和村民实地走访的方式,可以得出两个结论:

一是在人口居住最为密集的村部区域,河床相对最窄的地方其历史最高水位高出常水位1.7米;

二是持续时间不超过2小时。

三王村以毛石浆砌挡墙的方式来应对这种短时的水文变化,其结果不仅没有有效的疏导瞬时暴涨的河水,而且在滨水边界形成了一道3米高的硬质挡墙,破坏了乡村难能可贵的亲水环境。应当说,这不是最优的解决方案。

传统乡村景观在利用自然、改造自然等方面展示了足够的生态智慧,譬如梯田、陂田、圩田等乡村景观是将土地的开垦与水利灌溉、防涝等需求有机结合在一起的结果,创造出至今仍具备农业功能、美学意向的乡村景观。

鉴于此,设计提出选择关键的地方适当拓宽河床增加行洪断面、以当地石材分级构筑景观式水利坡脚防止冲刷。

同时,为保证水利坡脚的亲水性视觉效果,延水流纵向方向利用河石构筑3处自然跌水以控制常水位标高;坡脚与现有挡墙之间形成生态种植带,利用植物如当地生产的青皮竹,掩盖了硬质的毛石挡墙,增加了河道的景观层次。

这样的处理结果,收获了以低成本、生态型为导向的核心滨水景观,成就了村部景观建设的风貌底色。

项目情况

项目规模:16483平方米

设计及建设周期:2020年4月8日~2020年7月31日

项目总指挥:肖扬

设计团队:张剑飞、陈尚文、李正强、王梓涵、张艳、丁文鹏、李仪闻、栾文君、张思尧、张企欢、刘楚嘉、沈焜、邱姹、蒋晓飞、邹林峰、涂靖、蒋泽中、廖晶等

结构设计:方辉、毛土明

驻场代表:陶小刚、李仪闻

造价:周莉

企划:罗帆

摄影:龙合辉

供稿 | 张剑飞

责编:王铭俊

来源:湖南设计

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号