文/陈怀奇 湖南日报·新湖南客户端 2019-09-10 09:45:02

初为人师

文/陈怀奇

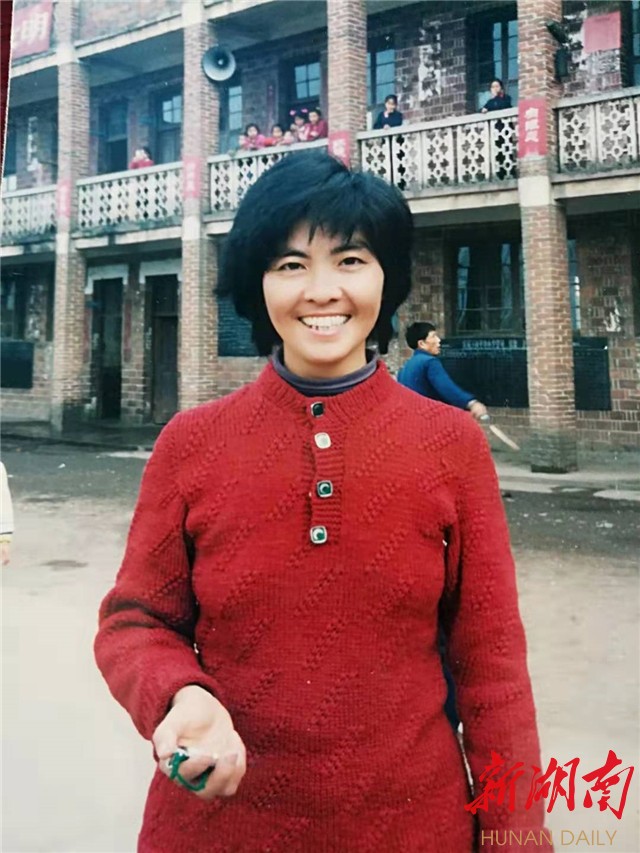

(操坪前的钟法兰校长)

对一个高中毕业的年轻人来说,何去何从也许都有过不少梦想。可现实却由不得你梦由不得你想,命运老人往往会牵着你的手,走向相反的路。

1976年,我高中毕业。当一名老师,我连做梦也没有想过。不是我不愿意当老师,而是我明白,自己肚子里没半桶水,我又能给学生多少水?倒是当兵当工人,是我一直以来的梦想,用现代的网络语就是“诗和远方”,可这不是一般农家子弟能如愿的事。那就退而求其次吧,父亲带我去公社求基建队队长,想谋一份事做,而队长明明望着我父亲放在桌上的两瓶高粱白酒两眼发光,可最终还是把酒递还我父亲,将我们送出门外。

我对父亲说,学木匠。我好羡慕下屋场的邱木匠,他经常有徒弟装饭泡茶舀洗脚水,做乡工徒弟在前挑担,而他自己却背着双手优哉游哉地走向事主家,重活徒弟干,酒肉就由事主敬给师父吃。于是,我被父亲领去拜邱师父。可邱师父说我个子小,挑不起行担,手也无缚鸡之力,拿不起斧头推不动粗刨。我只好死心回大瑶公社和平大队子弟生产队做一名“回乡知青”,与同龄人一起扛锄头抽牛屁股打狗毒鱼偷瓜盗果看乡下人打道场了。

然而,一天上午,我正在生产队的大粪窖里挑大粪,和平大队张贤近支书和和平学校的邱海云校长来了,要我下午就去给学生上课,教小学语文和初中地理。“真的吗?”我真的不相信,可望着两张严肃的脸,又不得不信。事后,听学校年轻老师说,我是被张支书亲自点名的,他那天听到县广播站播了我写的一篇通讯,就立即邀邱校长来找我。

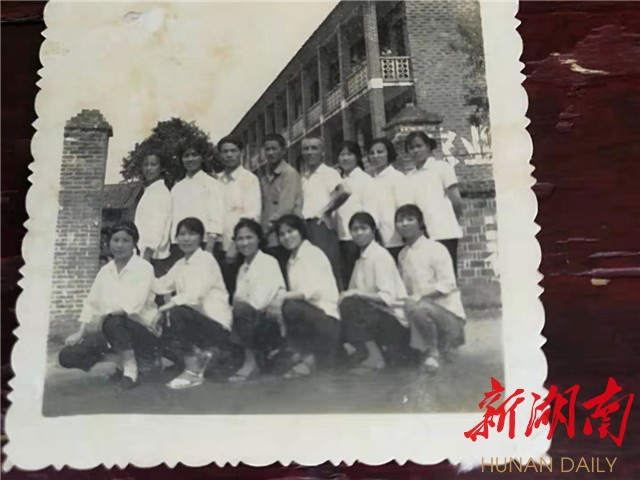

(老师们在学校大门口)

当时的教育体制是各级学校逐层下放,生产大队办初中、公社办高中、区办大学,而我自己却不识汉语拼音,也分不清东西南北,加上地理课没有教材只有一本地图册,我看着那蜘蛛网似的红红绿绿粗粗细细弯弯曲曲的线条,眼都花了。唯一懂得的,也只能教给学生的,就是册子上那几个汉字。用本地的俗语,这就叫“捉得猪叫,就是屠夫!”

学校有中小学教学班9个,教师19名,其中公办教师5名、民办和社办教师14名,另有1名工友。民办教师由大队拨付工分到生产队,社办则由公社拨付。实际上两者都是民办性质。那时的大气候还是“以粮为纲”,“学生以学为主,兼学别样,即不但要学文,也要学工、学农,学军。”“五·一”前后,学校放几天农忙假,学生要么回队插秧,要么由老师带班统一去大队农业生产专业队学农。暑假,民办老师和学生回队参加“双抢”(抢收抢插),公办老师就以公社为单位成立“双抢工作队”,下派到各生产队参加“双抢”战斗。之所以叫“战斗”,是因为“双抢”确如一场战争,一场人山人海的人民战争。上至县委书记,下到大队支书,都一律下相关生产队与社员一起“双抢”,长期在外的手工业者一律要求归队,家家户户男女老少齐上阵。“双抢”期间,如果发现路上有来走亲戚的外地人,也可以强迫他脱下鞋袜,下田参加“双抢”。公社还办有《双抢战报》,由我校邱海云、刘守柱、占昌平等能写善画的老师采编、刻写、油印,像战时的传单一样,散发至大队、生产队。田野里电线杆上的高音喇叭,一天分早中晚广播《双抢战报》。“双抢”的人们,真如听到了冲锋的号角,热血沸腾,恨不得使上十八般武艺。胜利生产队,就以连续九年夺得亩产过双千斤的佳绩,在全国创造了“三分半田闹革命”的奇迹,大瑶公社也被评为湖南省“大寨式公社”。

在“大寨式公社”里,和平大队以胜利生产队为骄傲,加之地处集镇,集体经济相对活跃。于是,大队决定学校整体搬迁,将乡下由地主老宅改成的汀洲完小拆除,一大片百年古樟、木子树全部砍伐,地基开成稻田。新校址是临街的大队原花炮厂,北面保留一栋砖木结构的厂房,南面新建一栋混凝土结构的三层教学楼,中间是个十多亩地大的操坪。新校易名为和平学校,新楼有九间教室、三间办公室,这在浏阳可算是第一座具有现代气息的大队学校教学楼了。只是学校的住宿条件还较差,我和邱校长、占三个人,住新楼三楼教室与教室之间一个十多平米的办公室里,三把椅子三张桌子三张床。其他老师则住在北面木楼上用两个鞭炮车间间隔出来的房子里,隔墙是晒簟糊上报纸。晚上隔壁说话或夫妻响动,都能听得一清二楚。更恼火的是,同样是晒簟糊纸的天花板上,老鼠总是打架、追跑,一下鼠药,死老鼠就在找不到的地方发臭,从天花板上往下掉蛆。好在我们老师都生于农村、长于农村,什么屎呀、蛆呀,都司空见惯。

(菜园归来)

学校除了住宿条件差,伙食也不好,一个月难得吃到鱼肉。因为常尝不到荤,晚上肚子就“咕咕”叫。硬是晚上办公或业务学习搞得太晚,且都感觉很饿,才由工友做顿糯米饭。我们享这口福,称为“打牙祭”。这糯米是老师们自己劳动收获的。学校公厕前,有三分稻田,老师们一年栽两季糯稻,收一担多糯米,这是全校老师一年的“生活补贴”。占昌平老师是父母唯一的儿子,他脚下虽然好像还有五六个妹妹,可父母就把他当作“小皇帝”,他的床铺底下有个爆竹箱子,箱子里常有高粱白酒、饼干之类的。下了晚办公,他就筛一杯酒,把饼干放在桌上,坐在桌前边吃边饮。每次,他都大方地请我和邱校长吃,可我们很少吃,有时碍于情面,也只象征性地吃一片半片。酒,我和邱校长是不喝的。占老师比我大两岁,教初中英语和小学图画。他书画特别了得,曾多次在县里获奖;在县教师进修学校进修过一个月英语,他回校早晚都要读音标和课文。只是,他胆子比我小,每次晚上起来上厕所都要叫醒我陪他,因学校只有一个公厕在百米远的北面木楼旁的老樟树下,像蒲松龄笔下的景致,阴森森的,他怕鬼。

来学校两个星期了,学校终于买来几斤猪婆肉。这猪婆是农家不生崽只生病的母猪,养它是累赘,所以宰了。其肉五毛钱一斤,而正常生猪肉七毛八一斤。肉虽然便宜劣质,但毕竟是肉,而且还是从特殊经费中特殊开支。所谓“特殊经费”,是指学校厕所里的大粪,平时锁起来,定期卖给大队专业队,这收入就是“特殊经费”。“特殊开支”,是指学校“迎新送旧”(欢迎新老师、送老师荣调或退休)或过节聚餐的开支。正好这天卖粪有了钱,买了肉,且又是为迎接我这“新老师”,学校一天都充满了节日喜庆气氛。

晚餐,主菜当然就是这猪婆肉。其它都是教学楼旁菜园里的各种时鲜蔬菜,这是邱校长带老师们早晚辛勤耕耘的成果。当时,周一至周六上课,老师周六晚上可回家住一晚,周日在家料理一天家务,晚上必须回校参加集体办公,住校到周五。住校期间的每天清早,值日老师就敲办公楼二楼集体办公室门前那半截钢条作的“钟”,全体老师都立即起床走向操坪,在值日老师的口令下做一套广播体操,然后去菜园参加一会劳动。晚饭后,还是去菜园。天将断黑,就各自把大煤油灯灯罩擦亮,准备晚办公。邱校长周日也难得回家,住乡下的老婆来了几次学校,但她不是来住校,学校根本没她住的地方,她是来向丈夫诉苦或求援,家里不是没了油盐,就是缺了柴米,要么就是猪生病,或是篱笆坏了菜园里总是进鸡。她要他回去。他嘴里答应着,可等老婆一回家,他又把家里的鸡毛蒜皮一大堆事给忘记了。

有猪婆肉吃,占老师很兴奋地从床底下拿出一瓶高粱白酒,可我们二十个老师和工友,只他和事务长邱明池能喝。他俩自然是同坐一条梭凳上,一瓶酒倒在两只碗里。他们喝着酒,夹着大块的肥肉往嘴里送,就如拖楼板下河。酒肉过后,占老师更加亢奋。回到寝室,他捧着英语课本,在我和邱校长桌前晃来晃去,嘴里大声地读着英语单词。直到半夜,他才平静下来,上床躺下。可不多久,他爬起来把正要入睡的我叫起。我知道他要上厕所,就立即从枕头下摸出手电筒陪他下楼。他嘴里不断喊“快快快”,随着手电光放肆往楼下跑,才到操坪当中,他突然褪下裤子,只听“嚯”地一声,拉了一地稀。“这可怎办?都是这他妈的猪婆肉!”我明白占担心这操坪有他的一滩屎,明天师生做操怎么办?于是,我去围墙边找来木棍和瓦片,挖个坑把这滩屎埋了。

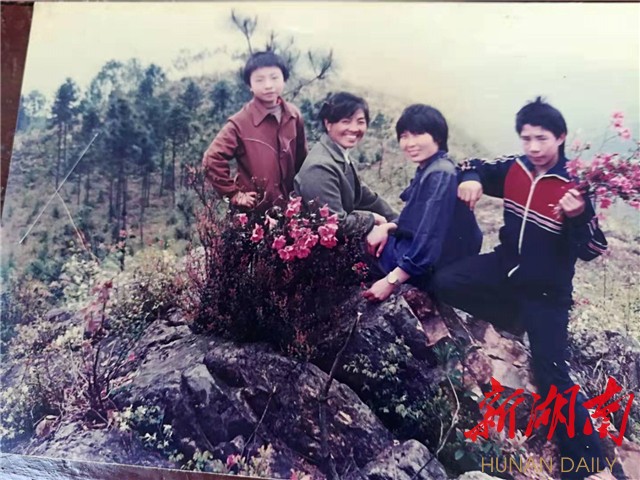

(春游小憩)

农村学校学农的天地是广阔的,而学文却苦于缺乏教材和资料。地理课时,我拿着一本地图册走上讲台,却不知要讲啥。望着几十双求知如渴的眼睛,我羞愧得满头大汗,真想钻到讲台底下去。原来这教书比在队上挑大粪、搞“双抢”还苦还累,但我不愿如此窝囊。没教材没资料,我就去找去借。本校寒酸得很,只有几本语数教参。大瑶中学倒是有间破烂的图书室,可里面阴暗潮湿,书柜里的几十本各类教参和以阶级斗争为纲的小说都上了霉,唯独没有地理教材教参。我只得拜托在县二中管后勤的叔外公向他们学校借,可他也爱莫能助,并对我解释:文革刚刚结束,百废待兴啊。可我不肯善罢甘休,就向在省城上班的姑妈写信求援。不等她回信,一个星期六的下午,我请假急于搭了货车上长沙找姑妈。十七岁了,我还是第一次去长沙。见了姑妈,她说联系了市十二中的一位老地理教师,他珍藏有一本文革前的地理教材,要我去。我觉得我是老师了,不好意思要姑妈带我去,只要她写个路条。傍晚出发,我不敢坐公交,担心一上车就不知道这车要把我拖到哪里去,我只得步行。在这座陌生的城市,我一开始就如瞎子摸象,好在手里有路条,即使人家听不懂我的塑料普通话,也有个路条给人家看。这样问问走走,走走问问,我自己也记不清到底走了多少条街转过了多少条巷,自不量力地估计走过了半个长沙城,时间估计也过了半夜,因为敲了好久的门,十二中的老师才睡眼惺忪把门打开一条缝。回家时,正好下大雨,我淋得像个落汤鸡,幸好夹在腋下的地理书还没湿透。

有了地理教材,我就晚上自学,第二天再把点滴知识教给学生。我还刻了很多油印资料,连地图也描着刻印出来。后来上课,我干脆用粉笔在黑板上画幅中国地图,教学生北京上海在哪,湖南浏阳在哪,黄河长江从哪发源、流经哪里、从哪注入什么海等等。“老师,我要坐船去罗马,怎么走呢?”“老师,人在地球上,怎么不会掉入太空呢?”学生懃国华、张才许等常提些难题,还真把我难住了。课堂上,我虽不能给学生满意的答案,可课后我们还会进行热烈的讨论,有时也下几盘象棋,打几局羽毛球。后来,懃国华参了军任了衡阳市雁峰区委常委、张才许考了大学任了大瑶国税分局局长,来我家做客,还很有兴趣提起这些少年往事。

正当我和学生尝到知识的甘甜时,高考制度恢复了,全国上下迎来了“科学的春天”,老师和学生的求知欲就如干柴遇上烈火。我校19名教师,惟有钟法兰老师中师毕业,属科班出生,活泼漂亮。校长邱海云当教师前参加过浏阳县1951年为期一个月的教师培训速成班,其余17人都只有初中或高中文凭。要给学生半桶水,自身得有一桶水呀。所以,提高整个教师业务水平,已迫在眉睫。晚上,邱校长给我们上数学课,钟老师讲汉语拼音,占昌平老师讲英语,刘守柱老师讲书画。寒暑假,所有教师都由公社文教办安排,进行集中培训。经过强化学习和培训,我和学校的陈宗如、黄其珍、周瑞、孙叶英、刘芝、魏建、肖子文、黎美玲、王月平、陈月平、王淑平等一批青年教师的业务水平和学习积极性得到迅速提高。李良根教师是浏阳一中“老三届”毕业的,会唱歌,语文功底深,教初中语文。他中年秃顶,我们戏称他“聪明绝顶”。他说中文造字六法,“射”和“矮”两字正好反了:“身”只有一“寸”,不是“矮”(ǎi)吗?“矮”,从“矢”,“矢”,箭也;“委”,支派也。“矮”,就是“射”(shè)呀。

教师们给学生上了一天课,傍晚还要留着学生补课,星期天也不放假;班上三天一小考,五天一大考,学校每月一抽考,文教办半期一统考。统考按分排队,单位和个人按排名评先评优。于是,人人都不甘落后,都想名次往前排。有时科任老师会为一厘半分与统分老师争得颈筋鼓起拍桌打椅。

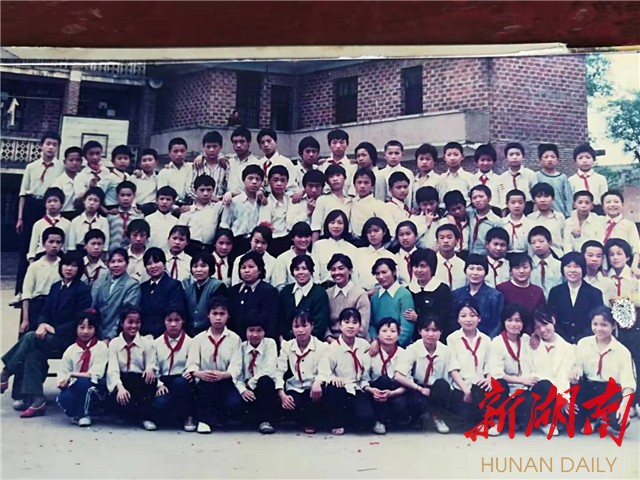

(老师和小学毕业班学生在一起)

在我校,争得最激烈的就是刻油印的钢板。6个小学班和3个初中班共有2块钢板,小学初中各一块,划分比较明确。那时学习资料奇缺,学校的钢板和油印机从早到晚就没停歇过。我是小学四年级语文老师,又是初中地理老师,本来两块钢板都可用,然而,我每天都轮不上。小学老师要我去用初中部的钢板,说他们人少,初中老师又要我去小学部,说我是小学部的人。我这才想起,自己还确实是个小学编制的民办教师。一次,事务长邱明池告诉我,大队民办教师每月都由大队拨工分300分到所在生产队,再由县局补助伙食费小学编每人8元、初中编每人9元。我是每月领8元伙食补助的,所以我是小学编的民办老师。只是我们当时的精力都不在工分和补助上,而一门心思求学教书。既然小学、中学的钢板我都用不上,我就干脆拿自己剩余的伙食补助费买了一块钢板。这样,谁也不与我争,谁都眼红死了。

教与学,虽然这么紧张,可老师与家长的联系一直非常的紧密。放学后,老师们也分别下队入户家访。我和邱校长家访的次数多,全大队14个生产队两千多人他大都认识,连三岁伢妹子也叫得出名字。每到一户农家,主人都非常真诚地留吃晚饭,可我和邱校长只是配合默契地说,还早哩,已约了在下一家某某同学家吃哩,而到了下一家留吃晚饭,却又说已在上一家吃过了。直到完成家访,我们才回到学校吃工友留下的晚餐。不在农家吃饭,而农家总要让老师吃点什么才过意得去呀,于是,他们会端来一小碟珍藏已久的盐旱茶(素食晒制的特色小吃)、泡上一杯热茶。更有主妇从屋檐下悄悄地走向左邻右舍,借来鸡蛋又悄悄从屋檐下回到厨房,一阵锅碗响过,为我和邱校长各自端来一碗荷包蛋。这是最高礼遇了,在乡下,一般只有新郎回岳家或做了“逢生干爹”,才可享有这礼节。可看着孩子一双渴望鸡蛋的眼睛,我们吃得下么?

1978年,中小学开始执行《教学大纲》,寒暑假学校不再学农,学生有寒暑假作业,教师要参加县、区、乡的各级师训班。不再学农不等于不干农活,一到“双抢”季节,我们肯定要去大队专业队“双抢”几天。专业队都是熟人,劳动环境相对比学校自由宽松,这就难免忘乎所以。一天中午,邱明池弄来两瓶高粱白,这是当时最好的酒。他诱惑我和占昌平两人斗酒,说谁喝赢了就白喝,输了就出酒钱。我说不喝,我从没喝过。他说,正因为你没喝过,才不知道酒好喝。酒是粮食的精华哩,你喝点试试。于是,我还真喝了,且喝了一瓶,结果酩酊大醉。占老师没喝一瓶,可他也割不了禾,只在禾田里翻跟斗、发酒癫。消息很快传到大队党支部。晚上,张贤近支书来学校召开教师会,他说,老师们高兴的心情他理解,你们喝酒,也是自己掏的钱,这无可非议。不过,目前我们广大社员的生活还较苦,如果我们老师大吃大喝,喝得人事不省,喝得发酒癫,那要让家长和学生知道,恐怕也影响不好。张支书的话,讲得轻落得重,我和邱、邱、占都在会上作了检讨。

后来,张支书做了副市长、市委副书记,来家乡学校视察,而邱校长退休了,钟法兰老师接任校长也退休了。那批熟悉的青年民办老师,有的转为公办,或调任小学校长,或调入初中任教;有点考入大专院校,或分配在市中学,或从商从警从政。和平学校因发展需要,再次迁址回到过去汀洲完小旁的子弟园,与大瑶完小合并,校名改为“大瑶中心完小”。面对一百多名陌生的中青年教师,张市长深有感慨地说:“大瑶中心完小,是由一批敬业的青年民办教师打下了坚实的基础。他们潜心求学,艰苦教学,密切联系家长的优良传统,值得我们发扬光大啊!”

我是1979年由民办教师考入师专的。不料,一眨眼就四十年。当年的民办老师老了,可我们的学生如日中天,他们的后代也茁壮成长。初为人师的那段日子虽然短暂,可记忆是那么美好,但其中的艰难和苦涩,并没被岁月所弱化。岁月是一条河,生活就是一叶方舟,而我们是掌控幸福的水手。一路随潮颠簸,平静的水面练不出出色的水手,唯有多呛几口苦涩的河水,才能体会生活的甘甜;唯有多流几身汗水,扬帆破浪,才能收获自己的“诗”,到达自己梦想的“远方”。

(作者系浏阳市大瑶镇人民政府干部)

责编:封豪

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号