岳麓书院 2019-08-13 08:17:40

吴道行是明末岳麓最后一位山长。因历试乡国,而竟不果,终未走上仕途,一生遂以秀才身份讲学授徒为业。他于书院有两大贡献,一是殷勤讲贯朱张之学,力纠王学流弊,与东林书院成遥相呼应之势。二是承先启后,编撰《岳麓书院志》。

吴道行

(1561-1644)

字见可,号嵝山

湖广善化(今湖南长沙)人

吴道行自七岁闻长老谈岳麓先贤讲学,便与岳麓结下不解之缘。明代万历年间,听张元忭讲学于岳麓书院,倡良知孝悌之旨。崇祯年间,任岳麓书院山长,培养了王夫之等大批学生,编《岳麓书院志》,与提学高世泰共倡朱张之学以与东林学派相呼应。明亡,则绝食而亡,葬于岳麓山飞来石之右,诚所谓“以岳麓为生死焉”。著有《嵝山集》《易说》《读史阙疑》《岳麓书院志》《见闻杂记》,编有《嵝山堂集抄略》,主修崇祯《长沙府志》和《善化县志》。

与东林诸子相仿佛

在学术上,他反对王学末流之空疏、荒诞,“笃伦敦义,讲学穷理”,重视致用之学。早在年轻因“家贫授徒”时,他就广采博取,《善化县志》称他“留心著述,百家诸子,兵饷军政,剖决利弊,悉见施行”,可见其学注重经世。

据《吴嵝山墓碑》记载:

“先生盖笃伦敦义,讲学穷理人也。昔宋太宗以九经造士,而岳麓与嵩阳、白鹿、睢阳并为四大书院。朱张倡明道统,厥后兴废靡常。万历中张殿撰(元忭)论道其中,先生大畅良知孝弟之旨,一时遂相引重。而先生孝友雍睦,具见记传,事不一书。如先生者,乃真不负岳麓,于是上溯远古,式及今兹,考神禹之形迹,忆子云之铅椠,记昔今之日月,披贤哲之风云,”而成《岳麓书院志》十卷。“自馀著述,藏之家乘,扬之国华。”

由此可见,在思想上,他与提倡治国平天下为“有用之学”并以能否治世有用作为衡量一切思想学说的标准和尺度,与极力维护理学正宗的东林学派,是十分接近的。虽然远隔千里,但他们都在纠正王学偏异,以救时弊。

“昔万历中,吾邑顾文端公与先伯父忠宪公讲学东林书院,四方来游者,皆知道南一脉,续于梁溪,时嵝山先生久为岳麓书院长不闻。南下以所学相质,岂江山辽绝限之耶?余以壬午(崇祯十五年,即1642年)冬较士之余,登云麓峰,还憩书院,怀朱张霁雪之游,倡明大道之盛,不胜低回留之。然则先生讲习于斯,其道以朱张为宗,与文端、忠宪揆固一也,可不谓衡湘之贤哲哉!”

高世泰因此肯定他与顾宪成、高攀龙思想的共同之处,及他们相与延传“道南一脉”的贡献。

明末东林党,反对空幻虚无、谈空说玄,

提倡求真务实、实学实用

吴道行不仅思想上与东林诸子有相通之处,其风节之高亦相仿佛。他在绝笔自叙中记道:

崇祯十七年(1644)四月,“惊闻北事,主亡臣辱,痛之如何!予以诸生,食恩累代,独非草莽之臣哉!居旬日,唐父母以团练乡勇属愉儿促之渡江。……独坐深思,杞忧戚甚,无天可问,有鬼相邻,乌能宴宴也?十之日,心愈怦怦然。十一日早起,趋吉府,望宫阙朝焉。忠愤无聊,亦云寄也。十三日,荐新先人,倍觉悼痛。望之晨,炷香告天,忽忽不自得。明日两儿讷孙辈来,理生平手迹编帙,一一付之。十七日早,速肩舆将渡而西,因走笔数言以志予怀。十八日巳时,笔搁而舆至,将以吉日遄归,集儿女罗拜,从此从先帝于地下矣!”

所谓“北事”,即李自成攻占北京、崇祯自缢煤山和清兵入关、长驱中原的巨大变故。作为明之诸生,他既痛恨倾覆明王朝的农民军,又不堪忍受满清贵族的统治。但面对这变故而又无可奈何,只得以“从先帝于地下”来表明自己对明朝的忠诚和坚持正学的“衡湘贤哲”的高洁清白。

崇祯十七年(1644)四月,吴道行闻崇祯皇帝死难,以屡代受恩而非草莽之臣,乃于十八日巳时,诀别儿孙,肩舆至岳麓山,绝食而死,以身殉明,其墓在飞来石旁。以身殉国殉君,表现了一个儒生士人所能达到的最高境界。

编撰《岳麓书院志》

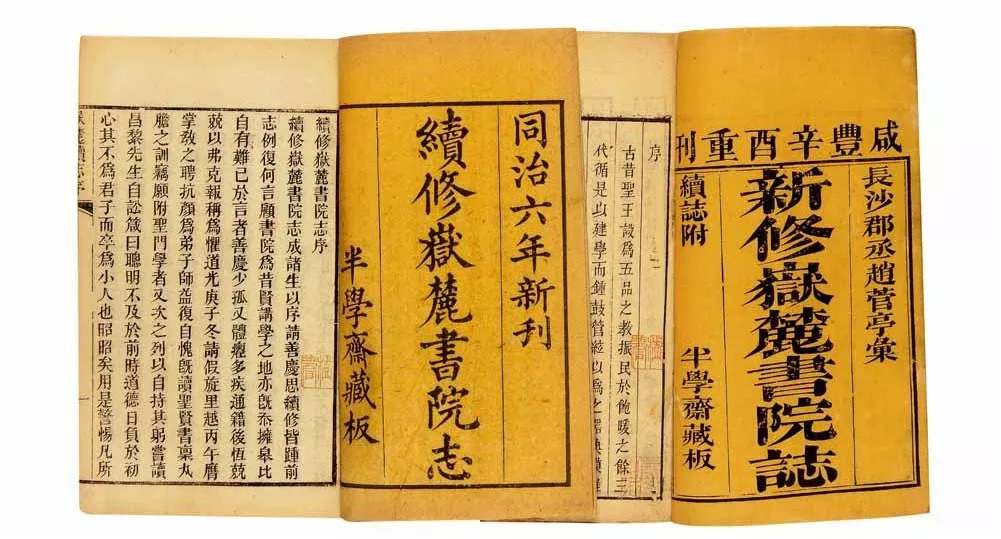

吴道行对于岳麓的另一重大贡献,是编撰《岳麓书院志》。岳麓自正德年间陈论首编志书后,嘉靖七年(1528),孙存修《岳麓书院图志》一卷,记载嘉靖初年大修书院之事,但此书流传不广。到万历十八年(1590),吴道行知长沙府重修书院,主持再订书院志书。善化县学教谕彭宗旺、攸县学教谕徐昌期二人实担其任。

志书仍因正德陈《志》“重书院讲学”之旧旨,“而差附以禹迹,城南、惜阴两书院事”,内容更为充实。可惜到崇祯年间,此志零剥日远,检索其中旧语,多模糊不可识。对此,他非常伤痛。于是慨然重修志书,嘱其子去慵、去怫极意参稽,并与高世泰讨论体例,而他自己则“更举原文,删其过繁,订其讹谬,挈大纲,析款类,凡山水泉石亭台馆舍之属,简细不遗,而又为之修明文学,标举词咏,旁收二氏。”崇祯六年(1633),终成《岳麓书院志》十卷。

此志今已散佚,但其精华多为康熙年间赵宁《新修岳麓书院志》所收。赵宁在凡例中说:“不欲尽汰吴稿,存瑜去瑕,多载原文,标曰‘旧志’,不忘前人之用心,兼示相承之有自也。”康熙志是现存清代最早的《岳麓志》,幸得吴《志》,我们才得以更多地了解明代万历以后岳麓书院的情况。因此吴氏父子的《岳麓书院志》,在保存岳麓史料方面起了承先启后的重要作用。

赵宁《新修岳麓书院志》

吴氏父子所修的志书有一个很大的特点,即图文并茂,如《射圃图说》、《圣庙图说》、《抱黄洞图说》、《道林山图说》、《云麓峰图说》等等。“绘之以图,畅之以论”的修志方法,可以使“览志者如身在禹碑藏室间,不羡卧游也;俾登麓者如身在七十二峰之顶,不费宿舂也。” 深得时人赞许。只可惜赵宁以为“图说错杂,颇类稗乘”,不合山志“务归大雅”的体例,大量删减,很多具有重要参考价值的绘图都不见了,这对于今天修复岳麓书院和麓山古迹,不能不说是一大憾事。

*本文整理自朱汉民、邓洪波《岳麓书院史》,文章略有删改。

责编:刘瀚潞

来源:岳麓书院

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号