王铭俊 新湖南客户端 2018-08-20 10:54:26

从常德石门县县城一直向西北方向驱车,近4小时,才能到达湖南屋脊——壶瓶山所在的区域。这里是全球二百个重点生态区之一,被誉为“地球怪圈”(北纬三十度)上的“自然迷宫”,东半球上的“诺亚方舟”。

记者2016年来到此地,这里还有未连接公路、村民出行全靠小道步行的原始生态村落。

对于壶瓶山区域的广大群众来说,要走出大山,走进县城,必须经过一座石拱桥——黄虎港石拱桥。

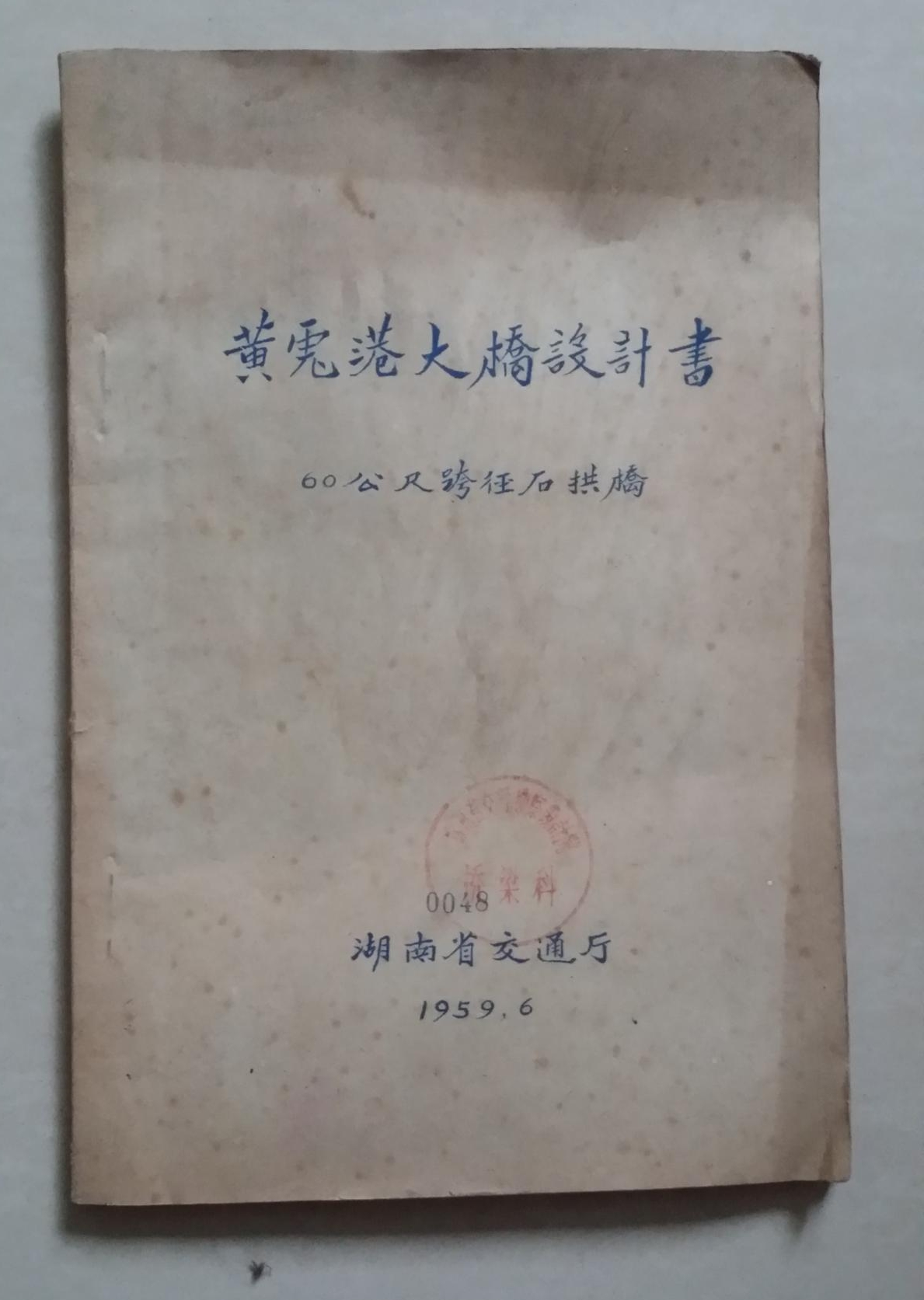

初看黄虎港石拱桥,也许对于见惯了各种各样宏伟大桥的您来说,不会怎么在意,但是建于1958年的这座桥却是载入中国近现代桥梁建设史的一座大桥。

大桥的设计者们继承和发扬了我国古代劳动人民建筑石拱桥的丰富经验,建成了我国当时跨径最大,桥孔最高的石拱桥,使我国桥梁建筑技术向前跨进了一大步。

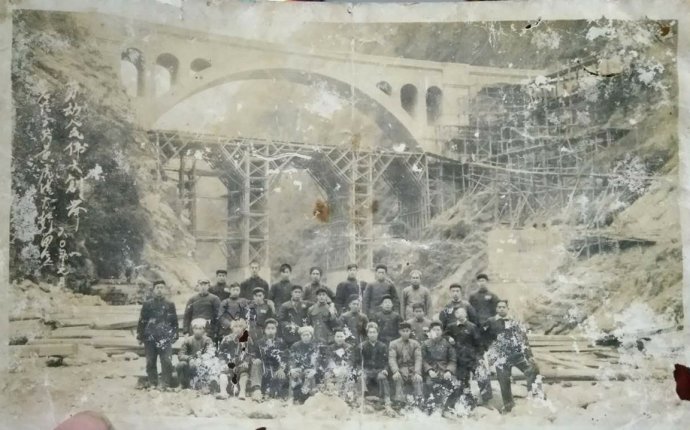

在此背后,是1200多名石门县民工、840名公路专业人员的呐喊与拼搏,是一年零三个月的汗水与热血。

黄虎港河是渫水的支流,黄虎港河汇入碟水处,三山并列、两河交汇,地势险要、风景独特,古人有“三山削立入云,崖泉沥青悬帘”的诗句。在两河交汇口的上游几百米处有一石拱桥飞跨,它就是黄虎港大跨径石拱桥。

1958年,湖南省交通厅测量队勘测石清公路时,曾另选线路避开黄虎港这一难关。经反复论证,仍决定选用现路线,建桥跨越黄虎港。线路确定之后,为选择经济合理的桥型方案,曾按建桥高度并结合引道工程分高、中、低桥位3个方案进行比较,最后决定采用中桥位方案(距河底高60米)。桥型根据就地地取材原则,确定为石拱桥。

位于省道303线的石门县黄虎港,中心桩号105+429。

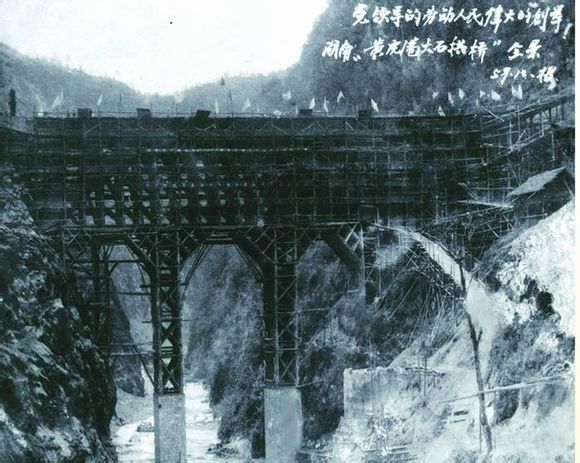

黄虎港全部工程于1958年10月开工至1959年12月竣工通车。历时一年三个月。全桥2000余职工民工在热情奔放,干劲冲天,克服了很多困难险阻。终于使大桥工程提前三十七天建成。

主孔跨径60米,桥高52米,桥面宽8米,全长103米,为当时中国最大跨径的石拱桥,突破了河北省赵县赵州桥跨径保持1300多年的历史纪录。

该桥由原湖南省交通厅测量队设计,交通部公路设计院派员指导,石清公路修建指挥部成立的大桥指挥所施工,造价61.6773万元(包括4.8公里的接线造价在内),用工26.0763万工日,水泥269吨,木材2300立方米,钢材(铁件)32.5吨。

黄虎港桥的建成, 有力地证明了石拱桥不但可以做中、小跨径的, 同样也可以做大跨径的。此前, 关于石拱桥能否做大跨径, 究竟能做多大跨径, 在工程技术人员中是有争议的。“有些人, 往往以为国外没有过的, 我们就不能做; 过去没有过的, 我们就不能做。有些人则对修建大跨径石拱桥, 强调困难很多, 经验不足, 顾虑重重, 不敢动手。”黄虎港桥的建设者们却和这些人恰恰相反, 大破迷信, 解放思想, 发扬了敢想、敢说、敢做的风格, 以不畏困难, 百折不挠的意志, 取得了辉煌的成就。

黄虎港桥的建成, 树立了因地制宜、就地取村、自力更生的良好榜样。施工中, 充分利用了当地出产的石料和木材, 用土办法生产石灰、火药、木炭和铁件, 利用土机械, 并采用师傅带徒弟、老手带新手、举办技术学校等办法,`培养了大批技术力量,大大地加快了桥梁的建设进度。

那个年代,2000人的呐喊与拼搏

大桥修建工程异常艰难,桥两端石壁悬岩,接线长4.8公里,每公里要开凿6万多立方米的坚石。没有路,数以千计的民工们用百多米的绳栓着腰,悬吊在峭壁上拿钎抡捶,因为脚不踏实每打一捶都要被甩开岩壁几米远。

经过一个月的苦战,终于在悬腰劈开一条小路和施工场地。在打炮眼的过程中,留下了不少感人肺腑的感人的事迹。

1959年7月4日清晨,爆破队队长、共青团员杨万柱下到一口32米深的泡井里,清理渣石准备装炸药,忽然一般硝烟扑来,他感到呼吸困难,立即呼救,接着便昏倒了。

在这危急关头,共产党员、二号洞洞长覃事春,不顾自己的安危,毫不犹豫地拴上安全带,直下井底,使尽全身力气,迅速将杨万柱扶上绞车,杨万柱得救了,可是覃事春已开始昏迷无力,又掉下井底。

这时,共产党员王继美挺身下到井底。将覃事春和自己拴在一起。吊出洞口时,王继美开始昏迷,覃事春已停止呼吸。

覃事春的事迹只是那个年代,2000余大桥建设者的缩影,他们的精神将与黄虎港大桥永存。

新湖南客户端记者 王铭俊 整理

参考资料来源:公路、湖南日报等

图片来源于网络

责编:王铭俊

来源:新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号