旅行攻略 2018-03-06 09:58:35

形成一种个人风格并非刻意,器材与技术的优劣似乎并不重要,重要的是你的内心,你的眼睛,你的意识,你的爱引领着你去面对焦点,按下快门,就是这么简单。

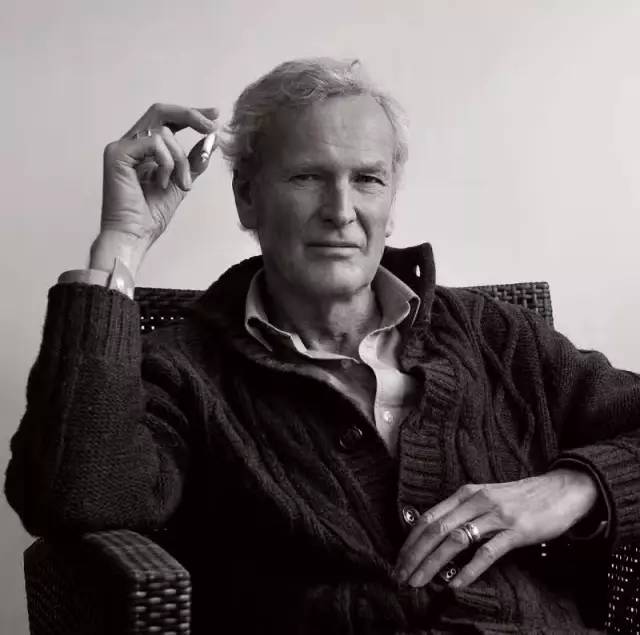

—— 罗伯特·凡德·休斯特

“美得像油画一样!”看到他的摄影作品时,人们常常会发出这样的感叹。

被称为“欧洲光影大师”的罗伯特,尤为擅长追逐光线中的“诗性和智慧”,根据光线的幻变安排室内的布景,像一个戏剧导演,将一个个家的主人变成他的临时演员。

他的作品呈现出类似油画的质感,他说那是因为他来自荷兰的阿姆斯特丹,那个出伦勃朗和梵高的地方,所以那是他的“荷兰印记”。

就是这样一位世界级的摄影家,却对中国情有独钟。他把镜头对准中国的普通家庭,用照片去记录他们的生活,甚至有人说,“他拍的中国,才最像中国”。

2004年开始,当时已年过6旬的罗伯特走访了中国24个省份,2000余个中国家庭,将他们的生活拍摄下来,并出版成影集《中国人家》。

这些照片,构图精到,用光考究,充分呈现了他眼里普通中国人的生活。

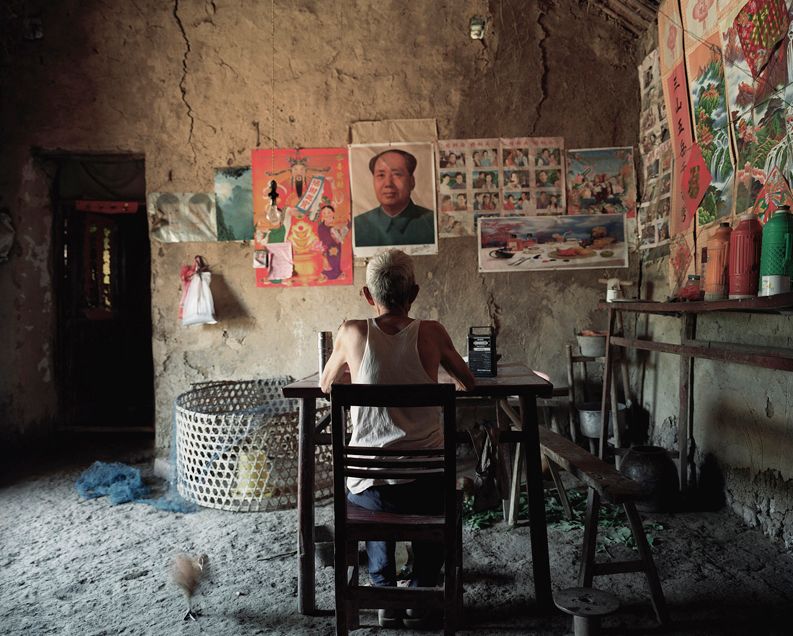

▲等待刮胡子的男人,四川省街子市

▲大年夜穿上新衣服的男孩,西安市

▲自豪的彝族男子,四川省先锋乡

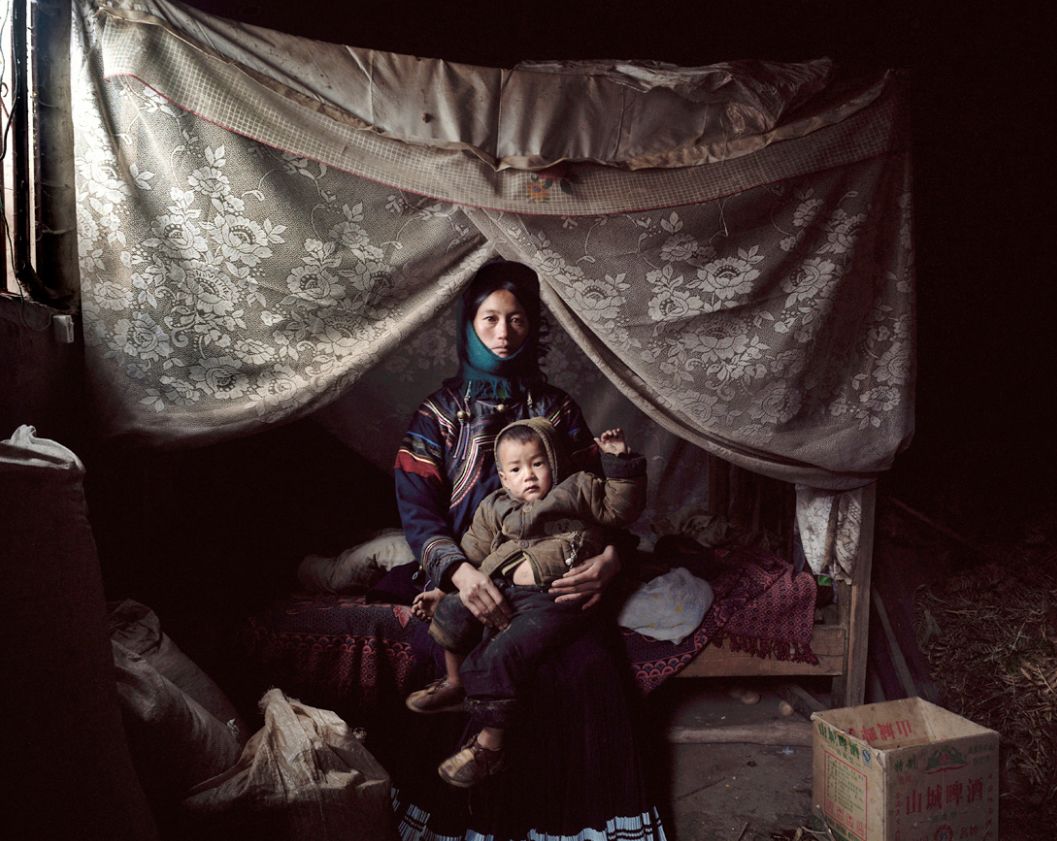

▲卧室里的女人,云南省海晏村

▲厨房里的夫妇,上海市

第一次和中国结缘,是在1990年,当时法国《时尚》杂志邀请罗伯特做一个上海专题摄影,于是他来到了上海。

在那之前他从未来过亚洲,但在到达上海的24小时内,罗伯特便发现自己已经无可救药地爱上了这座神话般的城市,他知道自己一定会不断地回到这里。

3年的时间里,他7次进出上海。中国给他留下了很深刻的印象,他觉得中国是一个十分美妙和精彩的国家。于是便有了拍摄《中国人家》专题的想法。

但作为一个不会说中文的外国人,想融入中国家庭,去拍摄他们的生活场景,谈何容易。

在当时的中国家庭眼里,罗伯特就是一个银头发高个子、带着照相器材的外国人,无法沟通,也不清楚他的目的,虽充满好奇却也在心里竖起了一道防线。

罗伯特自然也察觉到他们之间存在着巨大的鸿沟,但大家所表现出的强烈的好奇心、极大的热忱和友善,让他坚信可以跨越这道鸿沟。

他通过翻译向大家说明自己的身份和企图,看到了他的真诚,大家的戒心也渐渐放下。很快罗伯特就发现,当他身处中国家庭里时,语言变得没有那么重要了。

“他们请我坐下,让我跟他们一起饮茶,他们的真情和热情让我深受感动。每次在他们家里,我还会感受到他们的决心、勇气和意志力。看来他们只有一个行进方向,那就是向前。”

虽然语言不通,但可以用眼神,用动作读懂对方,进而能够拍下与他们默默交流的那一个又一个瞬间。

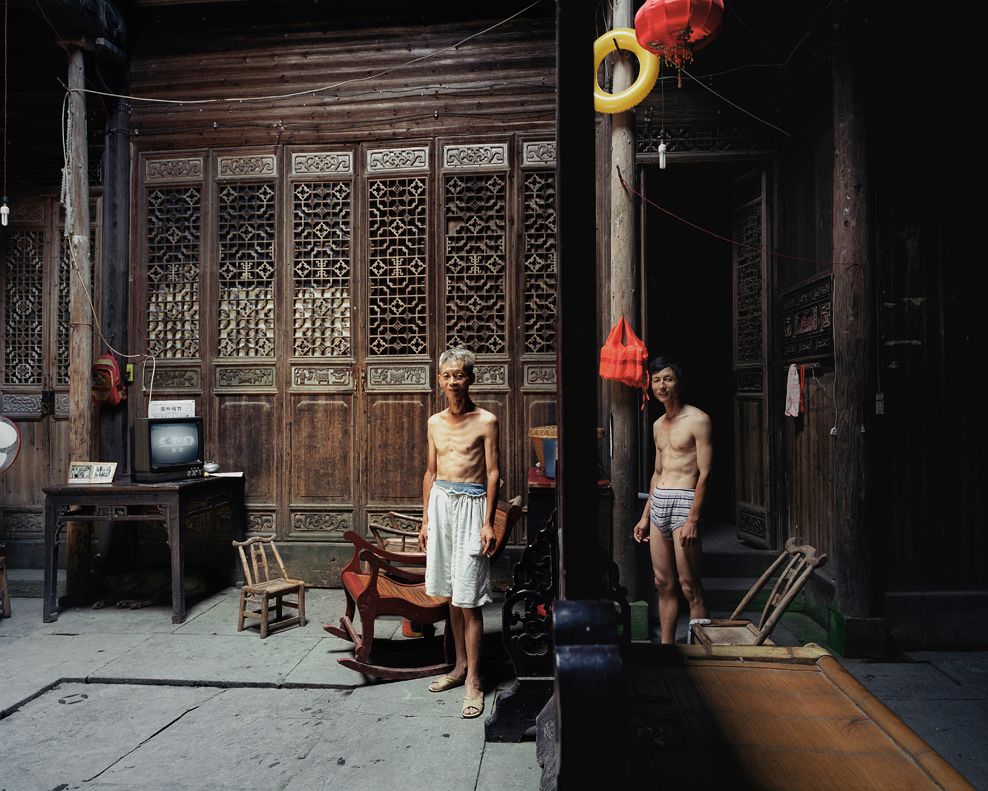

罗伯特的大部分作品都拍摄于中国的农村地区,展现了一幕幕生活场景,不管是在当前还是长远的未来,这都是一幅崭新而细致入微的肖像,其间充满了各人独有的境遇。

作为摄影家,罗伯特也展现了他与众不同的一面。

他既不打光,也不做后期,拍照时就只是带上相机和三脚架,在精心设计了他需要的画面后,就等在那,等合适的光出现,按下快门,当没有理想的光线时,他宁愿放弃拍摄。

他会仔细观察人的表情、屋内的痕迹、装饰——他说这些都是这户人家对生活的衡量,对美的理解和他们的生存状态的反应。

那些神情自若的平民百姓放下手中的活去配合他拍照,丝毫不流露出紧张,在荷兰摄影师指挥下收放自如,完美地展示了杂乱与整洁的结合。

2010年,罗伯特终于完成了《中国人家》这本影集,并在扉页上写着一行红色的小字:献给中国人民。

在《中国人家》中,人们是沉静的,物件是安静的。这沉静的面容,是与世间的喧嚣浮躁隔开的;这安静的物件,是主人从容的底色。

不怨不尤,他们自然散发着一种让人肃然起敬的力量。这也是罗伯特眼中普通中国人的力量。他讶异着中国的变化,也感受着中国变化的推力所在。

自1990年来上海,他发觉自己越来越沉迷中国的文化,甚至抽烟,他也爱上了“红双喜”。“双倍喜悦,太有意思了!”他得意于自己的发现。

罗伯特曾毫不掩饰地说道“我热爱你们的国家和人民” 。源于一个外国摄影师的热爱,我们得以再次审视自己、自己的家和自己的国家。

“我的照片仅仅告诉我们:他们一瞬间的故事,仅仅传递他们一瞬间的理由和激情。但是通过他们,这些照片同时也在诉说着我的故事,你的故事。”

一个执着于自己兴趣的荷兰老头,只身一人来到中国,走街串巷,造访民居;将普通百姓的日常生活捕捉在镜头下。

已经78岁的罗伯特,依然在固执的进行着他的摄影人生。他从全世界走过,拍过,却一如以往的执着、纯真、沉静。

让你的爱引领着你去面对焦点,按下快门,就这么简单!

(图片来源:Robert Van Der Hilst - Photographer)

责编:金原

来源:旅行攻略

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号