新湖南客户端 2017-09-23 12:28:20

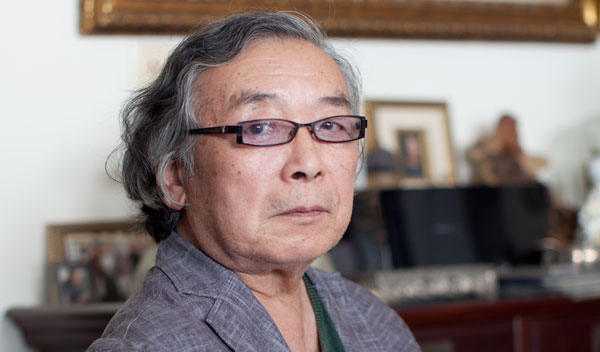

(谢春彦。图片来自网络)

谢春彦先生二三事

文丨何立伟

早些年,谢春彦先生时常有电话从沪上打过来,也无他事,就是问问好。但他的口气很隆重,显见得不是客套。况且我这个人不重要,跟我客套有什么用。我在谢先生念中,他于是拿起电话来就打。如此简单。他那边一句“立伟呵你还好么?”我眼前就浮出了他的一张脸,那脸上春风鼓荡,是热情,是爽性,是见肝见肺。我心里头一时便热,就觉得世界上有一种爱,其实就是无缘无故的。

后来,有两三年,忽然里就没了老谢的音问。我倒是经常向沪上好友陈村打听老谢的近况。晓得一切尚安好,就又放心。我也是牵挂老谢“你还好么”的人。世上好人未见得多,老谢当然是好人,牵挂理属应当。

去年,也是忽然里,谢先生又来电话了。声音有些变化,也就是中气没有先前那么地丰沛。但仍是豪兴遄飞,大喉咙大嗓门,直叫:“立伟呵我是老谢谢春彦呵!”我说老谢老谢哎哎哎,好久没听到你亲切的声音啦还好吗老兄?他那边说,“好是好,就是老掉了,把手机给弄丢了,你的电话号码也弄丢了。气死了气死了。”我眼前又浮出了他那一张脸,仍是春风鼓荡,是热情,是爽性,是见肝见肺。我心里头又是一热。就觉得世界上无缘无故的爱就朝我脑壳上砖块一般砸来了。

(谢春彦作品)

“我就是想你呵老弟。这么多朋友,就是经常想起你,老弟!”这不是无缘无故的爱么?我于是说,我听见了老谢,我很感动老谢。你身体怎么样?

他就说他的身体很好,吃得肉,吃得酒,吃得烟。很好很好。

他是找陈村要到了我的号码。他打电话来,是说他要搞一个派对,“好地方呵,在复兴公园里,有个长廊,邀一帮子朋友,赏紫藤花,品黄酒,叫了人来弹琵琶,唱昆曲。你要来呵!外地的朋友我只邀你一个呵!”又说,“就是这个周六,你周五飞过来,我们这么久没见面了,吃点小酒聊个大天。你一定要来,机票住宿你不要管,我全给你包了!”确实是有韵致的事,我也喜欢凑这样的雅兴。但我终于还是没能去成,因我母亲家里,有搬迁的大事。我只是在心里头感激老谢,我离开沪上快二十年了,他竟还时时记得我。

我在1998年到上海办刊物,居沪两年。办刊的地方在漕河泾,离住万科的陈村家不算远,经常在一起小聚。我就是在某次这样的小聚中认识谢先生的。当时也是几位沪上的朋友,订了个包间,吃本邦菜。老谢最后到,门一开,就见一个人进来,细格子便西服,垂感很好的麻料裤,一抹鲁迅夫子似的胡子,仄眼,目送精光,两肋夹紧,肋下一边露出一瓶酒来。左手把右边那瓶杵在桌上,右手把左边那瓶杵在桌上,哐哐有声。喉咙一亮,说:“来迟了来迟了,罚带两瓶酒,一瓶洋酒,一瓶国酒!”胡子翘起,仰面哈哈。这就是我头一回见到的老谢,模样颇雅,却有响马豪气。我后来才晓得老谢祖藉山东,人是迅夫子似的小个子,然而轩亮醒目。他是那种一见难忘的角色,也是一见就亲切的角色。

(谢春彦作品)

谢先生是沪上的画家,水墨,以人物为主,兼及花鸟山水,我友陈村的书同文章,好多是他的友情客串插图。造形夸张,笔墨放肆,颇有漫味。我尤喜欢他的书法,有一种痛快淋漓,又有一种风流倜傥。那字大小错落,乱石铺阶,落在空白处,与画面恰好呼应,形成书画合一的妙境。题的多半是他自拟的打油诗,打油得世俗,亦打油得文气。总之是我看了便很喜欢。我那时经常画些漫画,登在诸种报刊杂志上,老谢看过,夸说“蛮好玩”。他也看过我写的一些文学作品,亦是夸说“蛮好玩”。二人遂一见如故,亲切得不得了。老谢便邀我到他家里玩。我那时住桂平路,他家里原来离我那里步行也就二十来分钟。上世纪90年代,老谢居然就住别墅了。我在他家里吃蟹,饮黄酒,赏他园子里的菊花,聊世界上好玩的人同事,不亦乐乎。有回是在茂名路一个酒吧,夜里有一场派对,老谢带我去玩。来的皆是沪上的书画名家,在一个很大的球形瓷泥胚上签名,我看到那上头很霸气地签了“陈逸飞”三个字。四周亦是围着签了不少有印象同没印象的名字。轮到老谢了,他上去龙飞凤舞地签了名,转身把笔递给我,说“立伟你也来签一个。”我摆手,说我不签我不签。他就说“哎,客气什么,”把笔塞到我手中,“你也是文人一个嘛。来,签!”转头向周围的人介绍我,说湖南来的,我的朋友,作家,文章写得好,漫画也画得好。“周围的人就起哄说签一个签一个。我只好草草地签了一个名,在最下角。然后侧到一边。那泥胚后来烧好了,摆在酒吧醒目的地方。我隔了两个月同老谢再去,在一片瓷光中看到了我的名字。老谢说,“有意思吧,你总要在上海留一点印记嘛。”

(谢春彦作品)

我以后也没再去过那酒吧,不知它如今还在不在茂名路。那个大到须两手合抱的瓷瓶呢,我想它应当还在某处。灯照着它,它会反光的。

时常有餐叙,基本上,老谢都是最后一个到,两肋下各夹一瓶上年份的好酒,进门把酒哐哐杵在桌上,说“来迟了来迟了,罚两瓶酒。一瓶洋酒,一瓶国酒。”

老谢一看就是个艺术家,披发,留须,一身行头很是讲究。我曾跟他开玩笑,说老谢你很入漫画,就是浓墨画两撇胡子,再圈个国字脸,什么都不要,就是你。他听了仰头哈哈笑,声震屋宇。

真的艺术家庶几皆是率性的,老谢亦然。他那天又来电话,先责我没去沪上参加他的派对,“你不能看不起我老谢哦!”接着就说要画两幅画送给我。“我想几句打油诗题在上头。”我说哎呀呀那我太高兴了。又说老谢我真的很喜欢你的字画。我正要夸他,他立即制止,说“你就不要讲这些了。”他居然讨厌听夸赞,这又让我多了一份敬意。他说,画好了,拿到上海最好的裱画师傅那里去装轴,特快专递给你,怎么样?我说我会幸福得休克哦老谢。

(谢春彦作品)

果然,一个星期之后,我收到了老谢寄来的字画,而且果然是两幅,一幅字,一幅画,挂了轴,装裱得极是讲究。我真是打心底里喜欢这样的字画,松开卷轴,平铺在地上,左看右看看了半天,真是妙哉!书法是他的打油诗,前两句是嵌了我的名,“何以立地成伟,不放手中屠刀。”看得我一灿。画是长条,上头一只公鸡,下头一头牛,中间题的是“君为鸡首,我为牛后。”亦是看得一灿。摸出手机就跟老谢打电话,语无伦次地表示感谢,语无伦次地表达喜爱。我一说喜爱,老谢立即又制止,“这个话你就不要说罗!”——呵呵,他不许你说他画得好,哪怕你是由衷的。他是有好话厌听症么?

但我真的想说他的画画得好。老谢生于1941年,画家到了这个年纪,尤其是画水墨,真是返朴归真,任意恣肆,无拘无束,得大自由。老谢的字也好,画也好,总之有一种信手涂鸦的纵意。观之亦心门大开,放出快活来同朗笑来。老谢的字画极自我,极个性,辩识度亦极高,但他的字画并非孤芳自赏,事实上,他是藉了他的字画,同世界谈话,同观者会意。

隔了两周,老谢又来电话,这回他又搞了个派对,在思南公馆,“念念诗词,赏赏字画,听听京戏跟昆曲,雅聚一下玩玩。” 又说“立伟呵这回你一定要来。机票住宿你不要管!”

这回我真地就去了。见到小奕,老谢的女儿,她说她家谢老爷子这几天忙张罗派对事,累得嗓子都失声了。她家里作了决定,把谢老爷的手机没收,不许他见客,不许他说话,让他一个人在家呆着。张罗的事,于是小奕一应接替。

但那天的派对实在是热闹。老谢出来了,在人堆里跟这个握手,跟那个捶背。见到我,立即熊抱。他戴着礼帽,仍是一惯的便西装,垂感很好的麻料裤。头发长了,花白了,鲁迅夫子似的胡子没了。笑,哑哑地笑,说话费力。小奕在旁边不停提醒,让他少说话。我于是也没跟他多说。他甩开我,又接着拥抱别的什么人,手在对方背上拍打,声响很大。

派对的场子不错,廊头檐下,四处挂了字画,我劈头就看见老谢面目独特的作品,驻足观之良久。我觉得老谢的笔墨越老越自由,越老越放肆,越老越天真。我喜欢这样,我喜欢一个人在艺术里返老还童,机心全无。

来的人不少,围了一场子。小奕长裙上场做主持,念嘉宾名单。还真是,只有我一个人来自外地。

(谢春彦作品)

朗诵诗词,然后让几个人上去座谈,我也被邀请上台,作了一个发言。我当然首先感谢老谢,让我打飞的来参加这样的雅集,让我感受了一把海派的文艺氛围。座谈是老谢主持的。声音嘶哑,然出口幽默,弄得一场子气氛快活。

然后听京戏,听昆曲,听歌剧。都是沪上的名角名腕。氤氤氲氲的空气里真是一个雅字了得。我觉得老谢热衷玩这个,也是一个雅字了得。他是这场子的主人,很有主人的样范,亲切得很,开心得很,热情得很,亦周到得很。

但我没有机会跟他单独聊天。他倒了嗓子,说话不济,我亦不忍心惊扰他。

他只是走到我身边,附在我耳朵边上哑哑地说,“你在上海多呆两天,我明天陪你玩。我带你去一个地方,哦哟好得不得了!”

但第二天我要去杨州,参加一个朋友在杨州八怪纪念馆的画展开幕式。

我在去杨州的车上耳畔还响着老谢的沙哑的话:“你隔两天去嘛,后天,我叫人开车,陪你去!”我想我若是答应他,他真是会陪我去的。他就是这么一个率性之人,兴致一来,想干什么便干什么。

然而老谢毕竟不是我二十年前看到的老谢了。他苍老了许多,身体亦大不如前。不能因为我而累倒他。老谢家里的决定是英明的,应当没收他的手机,不许他会客,让他好好一个人呆着,休生养息。我在心里头说,老谢,好好活着,健旺地活着,有的是时间,我来好好好陪你玩。

责编:李婷婷

来源:新湖南客户端

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号